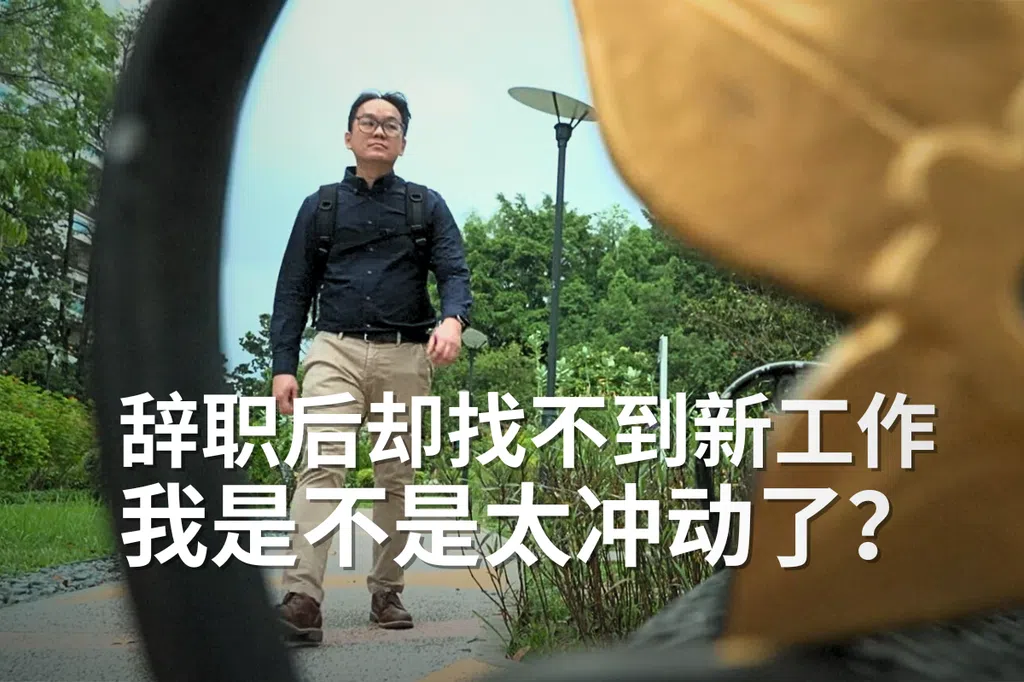

从金融数据到心理洞察,翟琦在40岁那年毅然辞去金融行业的高薪职位,转身成为一名心理咨询师。

翟琦(44岁,心理咨询师)毕业于斯坦福大学,进入金融行业后曾辗转多个国家工作,最终在2020年定居新加坡。然而,在忙碌的工作间隙,她常常在周末搭乘飞机往返北京,只为探望身患癌症的父亲。

27岁那年,父亲因病离世,这促使她重新审视自己的人生。在父亲的眼中,女儿似乎拥有了一切——名校学历、高薪工作、优秀的未婚夫,但翟琦深知,自己并不快乐。“那时我甚至怀疑自己是不是有问题,为什么身边的朋友都过得好,唯独我不开心?”

她决定探索心理学,并在美国开始了相关课程。后来,她在新加坡重新拾起学业,这条学习之路一走就是12年。其间,她经历了离婚、再婚、生子,同时在职场上晋升为主管,肩负更多责任。

“后来是我的丈夫提醒了我。”翟琦说:“他问我说‘如果你现在不行动,难道要等到50岁才完成吗?如果50岁才完成,你还会用所学去做些什么吗?’”翟琦最终下定决心,在40岁那年放弃高薪工作,投入为期一年的实习。实习结束后,她正式成为一名心理咨询师。

从金融行业到心理咨询,从几十万年薪到实习期只有几万的薪水,收入的落差是现实的,但翟琦坦言:“虽然经济收入有所减少,但我在其他方面获得了很多。我能灵活安排时间陪伴家人,这份工作也让我看到了每个人的善良。每个人都希望在某个方面变好,大家印象里来心理咨询都是不快乐的人,但他们愿意寻求帮助,就是想要变好的第一步。”

不是每个人都有能力在40岁时,更换一份自己理想的工作。当被问起这是不是一个奢侈的选择时,翟琦笑着回答说:“每个人对经济稳定的定义不同。在很多金融行业的朋友眼中,我这样的决定或许是‘不稳定’的。但对我而言,这一切都值得。我从20多岁开始,就有意识地控制开销增长慢于收入增长,这样的消费观念让我拥有更多选择的自由,也让我能过上自己想要的生活。”

尽管心理咨询师是她的理想职业,但她也坦言,并非每个人都适合这个行业。“我不想把它描述得过于浪漫。新加坡对心理健康行业十分重视,本地人也可以收到补贴来报读课程。然而,近年来从业者越来越多,相关课程的数量激增,导致不少毕业生难以找到理想的工作。”

她建议,有意进入心理咨询行业的人,最好在语言、文化或技能方面培养自身独特的竞争力。“这样,你不需要到处找工作,而是让市场主动来找你。”

回顾自己的转行经历,翟琦嘴角泛起一抹微笑。“人们常说,好学生往往最胆小,因为他们总想等到万事俱备才行动。其实,只要迈出第一步,不需要一开始就知道所有答案,走着走着,你自然会找到最适合自己的方向。”

她坚定地说:“我现在过得很开心,我相信爸爸也会为我感到高兴。”