1965年8月9日这一天对迪利·奈尔(Dileep Nair)来说,即使已过了60年,却恍如昨日。他当时15岁,与家人到阿姨家出席一场婚宴,在电视上目睹时任总理李光耀在宣布新马分家和新加坡独立的记者会上落泪,这画面至今仍烙印在他脑海。

“当年不是家家户户有电视机,我阿姨家刚好有一台……我那时不大明白这个宣布的意义,但成年人都充满疑问,很忧心生计会不会受影响等种种问题。”

如今,这段回忆对75岁的奈尔来说,掺杂着欣慰和自豪。他父母当年来自印度,因认定新加坡为安身之地,在新加坡宣布独立之前已注册为公民。“我很感激父母做此决定,让我一出生自动成了公民……新加坡宣布独立后,他们毅然选择继续留下来。”

快闪展览分享建国一代拿到“红登记”历程

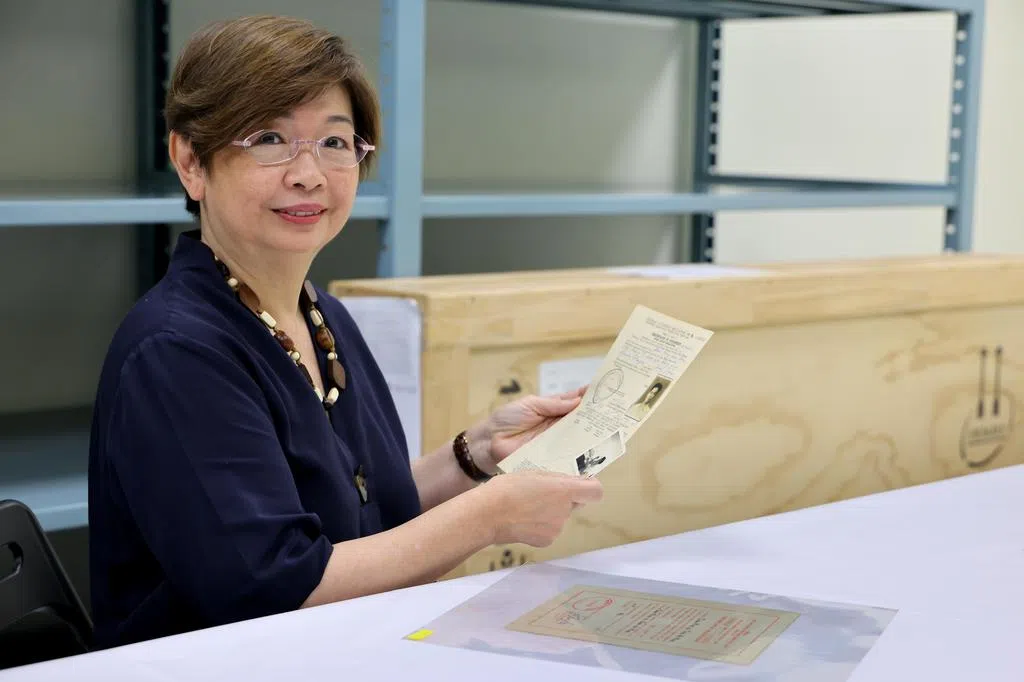

奈尔的故事收录在“我们是新加坡公民——红登记计划”(Project Citizens – The First Million)快闪(pop-up)展览中。今年4月启动的红登记计划,由将在2028年开幕的建国先贤纪念园推出。配合这项为期一年的计划快闪展览和联系年长者的项目已如火如荼展开。

联系年长者项目至今邀请超过200名乐龄人士分享故事,回顾我国建国初期奠定的共同价值观。这些故事将用来策划建国先贤纪念园的展览内容,一部分故事将作为其中一项常设展览。快闪展览已陆续在公共图书馆和社区活动举办,到明年3月将走遍全岛26个地点。

快闪展览展示建国一代人成为新加坡公民的历程,邀请新加坡人回顾建国一代当年所秉持的共同价值观,以及思考这些价值观对于我国未来发展,发挥怎样的重要作用。

兀兰区域图书馆是其中一个展出地点。文化、社区及青年部代部长兼教育部高级政务部长梁振伟星期三(6月18日)在展览活动上致辞时说,今年我国庆祝独立60周年,也是新加坡人回顾建国价值观,以及展望未来的时刻。

1966年,近100万人领取身为新加坡公民的身份证(俗称“红登记”)。

建国一代人生经验与价值观传承

梁振伟指出,在那动荡年代,面对或去或留,建国一代选择留下来成为公民,不分种族、语言和信仰,众志成城克服难关,建立了今日的新加坡。“过去60年,我们取得了不少成就,如今关键的是,要如何将年长者的人生经验和价值观传承给年轻一代,我们召集每个人,尤其是年轻新加坡人,参与记录建国一代人的故事并向他们学习。”

为了展开联系年长者项目,建国先贤纪念园培训超过140名义工。这些义工使用年长者熟悉的语言或方言与他们交流,通过在活跃乐龄中心、图书馆等地点举办写作、录音及手工制作等活动,邀请他们分享故事。

现年69岁的采购经理陈吾正近期参与了一场交流活动,回忆他在1964年经历的种族暴动。虽然他那时只有7岁,还记得自己居住的亚佛路(Ah Hood Road)甘榜中谣言四起,人心惶惶。

“但除了骇人听闻的血腥事件,我们也听到不同种族互相帮助的温情故事,包括一些善心人让无法在戒严前赶回家的陌生人留宿,直到隔天戒严解除……那个动荡年代对比今日的新加坡,简直是天渊之别,如今我们享有的社会和谐,必须维护和维持下去。”

除了上述活动,红登记计划还将在今年10月至明年3月,于国家美术馆举办名为“不仅是旁观者:共创多元文化新加坡”(Not Mere Spectators: The Makings of Multicultural Singapore)展览,通过艺术和多媒体装置,展示建国一代建设多元种族文化社会的历程。

想了解红登记计划展览详情,可上网浏览:foundersmemorial.gov.sg/project-citizens。