怡和轩前主席林清如2024年10月逝世后,新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲为了撰写一篇悼念文章,从报社资料库中,调出她两度专访这位上世纪五六十年代学生与工人运动领袖的报道。

第一篇专访,是林清如退隐多年后,于2003年首次接受访问,回顾他在学生运动时期的理想主义,以及入狱九年后恢复自由的所思所感。第二篇则是2008年林清如出任百年社团怡和轩主席后,阐述他要如何通过主办更多活动,来保存历史和弘扬文化。

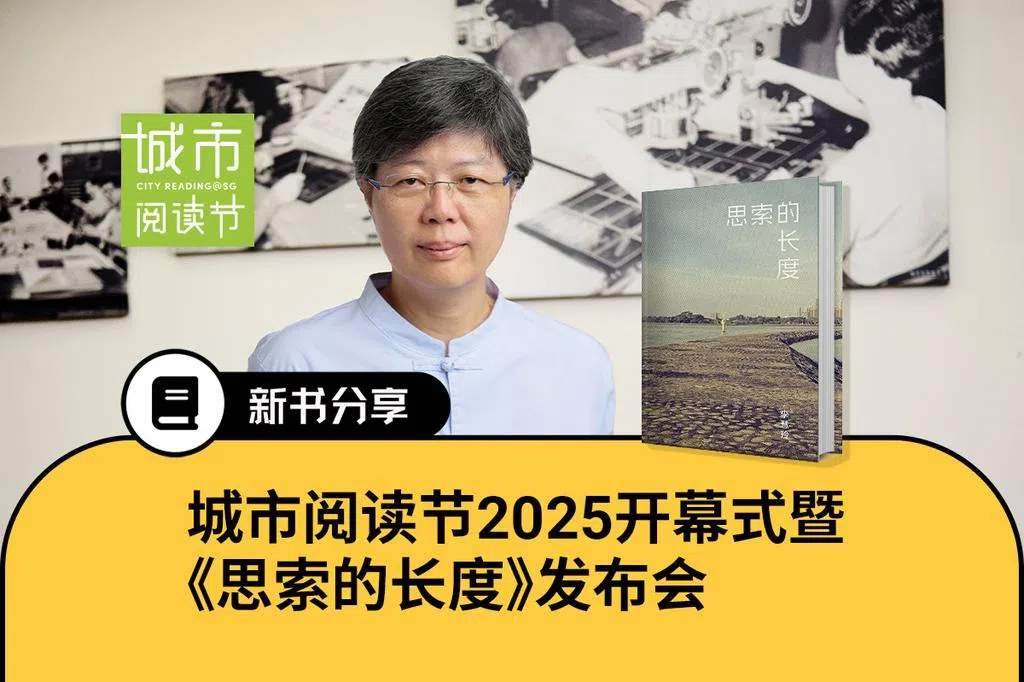

两篇报道见报,已是十几二十年前的事情,除非有研究者去翻阅旧报纸,否则它们就只能深锁在资料库中。这让李慧玲萌生将这类报道文字“激活”,出版成书的念头,才有了即将在城市阅读节2025开幕式上发布的《思索的长度》书籍。

她受访时说,早期刊登在报章上的报道,没有发表在互联网上,人们是不容易找到的。但这些访谈的内容,时隔这么些年仍有让人再看的价值。

“拿出来出版,其实不是我的访问值得人看,而是受访者谈的东西值得让人再看。比较好的处理方式,就是报馆重新把一些东西拿出来出版,人们买了书之后,就能读到一些上网找不到的文字。”

在谈到书名的含义时,李慧玲解释,“长度”指的是时间,包括过去接受专访的人所谈论的一些事情,若干年后回头仍有现实意义。这些就包括当年访问内阁部长杨荣文等政治人物,《思索的长度》中就选收了杨荣文1995年、1998年和1999年三次接受专访的报道。

此外,诸如社会的发展这类内容,也需要比较长的时间去思考,人们关注的“当下”固然很重要,但“长远”也应该在人们的关切之中。

李慧玲说:“我们现在接受的很多东西,都是不知道什么年代做的某些决定,或者是积累的某一些因素,使到我们有现在的这种状况。那我们现在积累什么给未来?这会是我自己常常会思考的一个问题。”

李慧玲刚加入报馆时,在《联合早报》体育组当记者。《思索的长度》收录的最早一篇访问,是她刚入行时,访问1994年广岛亚运会我国帆船金牌得主陈智龙医生。最近的,则是不久前独家专访2025年大选前宣布告别政坛的前副总理王瑞杰,时间跨度有31年。

初出茅庐的李慧玲,一开始的许多访问,是在主任的指派下,对新闻人物的采访。到了外派香港之后,她有更多机会选择采访对象,一些人物专访也不一定跟新闻相关。

李慧玲举例,获得诺贝尔物理学奖的高锟教授,以及好几位香港大学的校长,新加坡读者可能都不熟悉,但她在阅读了相关资料后,觉得那些理工科背景的学者,对人文课题有深刻认识,是很难得的。

“他们是社会的思想带领者,是要影响社会发展的,或者至少,通过他们的愿景,一些大学的政策会对学生产生影响,这样,应该介绍给新加坡的读者。”

一些受访者,是李慧玲之前已经接触过,觉得他们的故事很精彩,就主动去说服对方受访。曾领导圣公会新加坡教区的周贤正,就是李慧玲听他谈新中关系下的教会之后,认为是很有意思的课题,于是设法说服对方受访。

有的访问对象可能是因为接触较多,相信记者会客观处理报道,最后才答应的。属于这一类的受访者包括林清如,李慧玲对他进行的第一次专访,是两人初次见面后的七年。

李慧玲:记者要用尊重和信誉换取信任

至于新闻工作者要如何解决,人们越来越倾向于自己发布消息,不愿意接受记者采访的现象,李慧玲认为,社会和传播方式的改变,确实让约访越来越难,因此记者要用尊重和信誉换取信任,这是必须付出的努力。

说服别人接受访问不会每一次都如愿,她强调,这也是记者基本要做的努力。