从《野火集》《大江大海1949》,到如今的新著作《注视—都兰野书》,从政治书写到生态觉醒,台湾作家龙应台认为,跳脱特定时空和语境,去探寻人在宇宙、自然中的生存状态,是更宏大的书写。

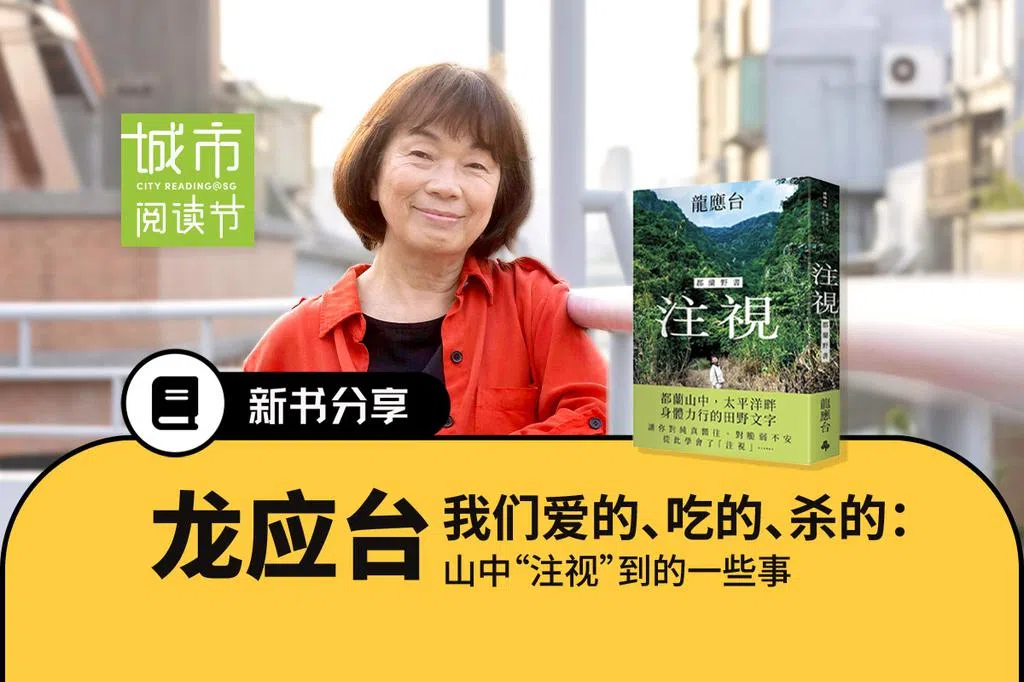

龙应台星期六(6月28日)在第三届“城市阅读节2025”的“我们爱的、吃的、杀的:山中‘注视’到的一些事”分享会中,与近800名读者分享近年来山居生活中对动物和生活的感悟。

以问题开启对话 龙应台引导关注日常生态

“新加坡哪种野生动物会全家过马路?排水道中常发现的蛇是什么蛇?新加坡哪座桥是为了野生动物建的?”活动一开场,龙应台便向本地读者抛出多个新加坡日常生活中与生态有关的问题。

再次来到新加坡的龙应台,也“注视”着这里的树、这里的花和这里的河。她说,在新加坡河畔散步时,发现乌鸦的羽毛有不同浓度和色泽的黑,看到水中也被称作吴郭鱼的罗非鱼,便思考起命名差异背后的故事,而这些生活中的细节往往是被人们忽视的。

她说:“新加坡的政策制定者花了很大的心力,在高楼林立的都市里创造更多生态空间,这是非常难得的。作为每一个个人,当你在教育孩子孙子时,更重要的是自己的认知度,才可以让地球的生态更好。”

人们爱猫爱狗、吃鸡吃牛、杀蜂杀蛇,多年的山居生活,让龙应台不断思考人这一物种与其他生物在自然间的关系,人作为“占生物总量0.01%的哺乳类动物,是星系大旋转、海洋大流动、生物大秩序中一粒微尘”,与其他生物之间,不应只是爱、杀或吃的关系。

她养成出门一定要穿鞋子并且是长筒雨靴的习惯,回家时也要将雨靴倒置,否则不知道会遇到什么生物造访。

鸡也有名字与情感 龙应台讲述养鸡故事

她养猫狗,也养了约30只鸡,并为每一只鸡命名。她说,命名在华人的文化中是非常重要的仪式,有名字的鸡是不可以吃的。

在与鸡相处的日常中,龙应台深刻意识到,母鸡孵化孕育小鸡的母爱与人类别无二致;名为“元帅”的公鸡在诸多母鸡中,对“桃子”有特别的爱意;三姐妹中的两只离世后,另一只母鸡“烧饼”会感到孤独落寞。

龙应台说,如今她已对政治新闻不感兴趣,反而更醉心于在日落时分听到森林深处传来鹿鸣,对她而言,鹿孤独的呼唤像是宇宙的神秘力量。

从政治书写,到亲密关系,再到“注视”自然,73岁的龙应台希望接下来的创作能够探讨这一代人对于“老”和“死”的新定义,以及“女性”和“老”的关系。

由新报业媒体华文媒体集团主办的第三届城市阅读节,6月27日至7月2日举行,将推出近30场文学与艺术活动,包括讲座、新书分享会、文史导览、电影放映和艺术体验等。活动地点分别在旧国会大厦艺术之家、首都剧院和滨海艺术中心新电信水滨剧院。

龙应台对“鸡与蛋”的思考

如果养两只鸡产蛋,是要养一公一母?还是养两只母鸡?

母鸡产蛋如女性排卵,没有公鸡也会下蛋,只是不能孵化小鸡,所以养两只母鸡便可以了。这个问题的答案,此前超出了台湾作家龙应台和一众好友的认知范围。

从都市到山林,养了约30只鸡并为每一只鸡命名的龙应台,星期六(6月28日)携新著作《注视—都兰野书》,在新报业媒体华文媒体集团主办的第三届城市阅读节其中一场活动中,与近800名读者分享了自己近年来在台东山林野居的感悟,以及“注视”一草一木、一虫一兽而引发的深层思考。

她说:“我们在‘物种中心主义’的意识形态里固化,认定人是中心,世界围着人而转,万物围着人的需要存在,这种自我中心把人放大了千万倍,使得人除了自己之外,停止了注视。”