只要开口说话,便可通过人工智能简短分析语音系统,了解自己是否有抑郁症风险和迹象。本地一项全新互动展览,让公众进一步了解数码科技在心理健康领域的应用与发展。

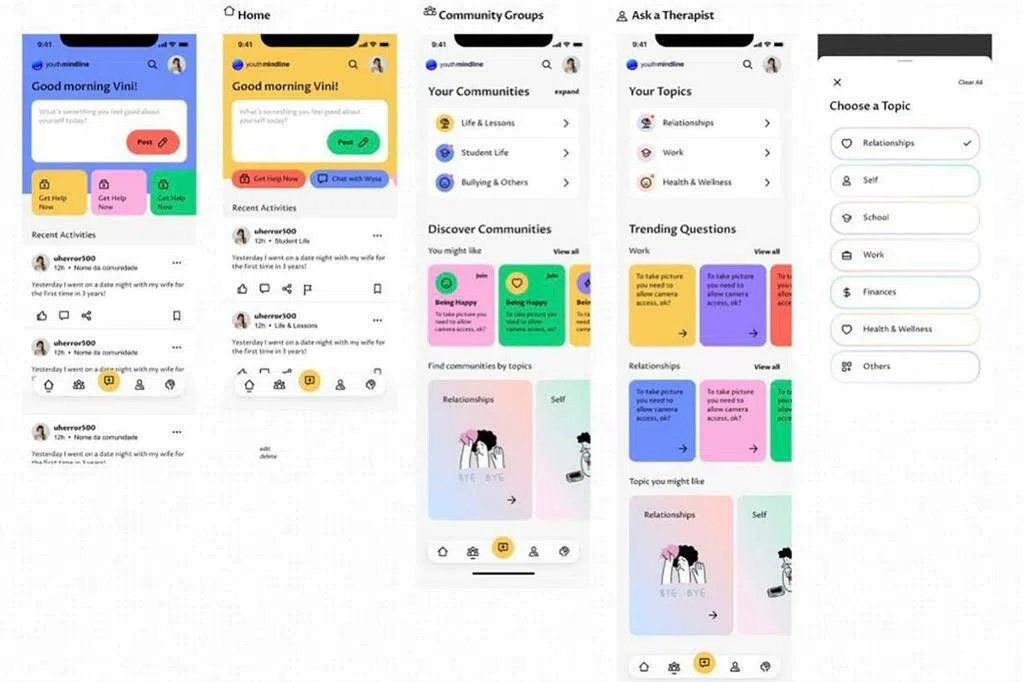

骑上能锻炼身心的特制脚踏车装置、浏览mindline.sg网站、了解国外使用的数码处方工具……这些都是公众能从7月15日起,在“探索心理健康的数码领域”(Exploring the Digital Frontier of Mental Health)展览中,接触和认识到的心理健康数码科技与工具。

这个新展览设于亚历山大医院内的李张治华基金会思维艺术感官实验室,由国立大学医学组织旗下的杨文锦思维科学中心策展推出。

统计显示,每七名成人中就有一人患有情绪障碍,14岁至16岁青少年中也有12%符合心理健康问题的诊断标准。

展览以焦虑、抑郁、记忆力和注意力为核心主题,旨在提高公众对数码辅助心理健康工具的认识,探讨这些技术如何协助诊断、能否取代人类治疗师、隐私问题,以及在心理健康领域人手短缺的情况下,能否成为无污名化、全天候的支持方案等。

展览分为五大主题区,分别为:介绍数码心理健康生态系统的导览区、展示不同数码评估方式的数码生物标志区、可体验数码工具的数码工具区、展示个性化干预方案的数码疗法区,以及关乎到人工智能道德伦理的未来展望区。

一些能测量压力或健康指标的工具目前已相当普及,如智能手表和手机应用。公众可在展览会上使用一些较新的、可用于早期筛查和认知训练的数码工具。

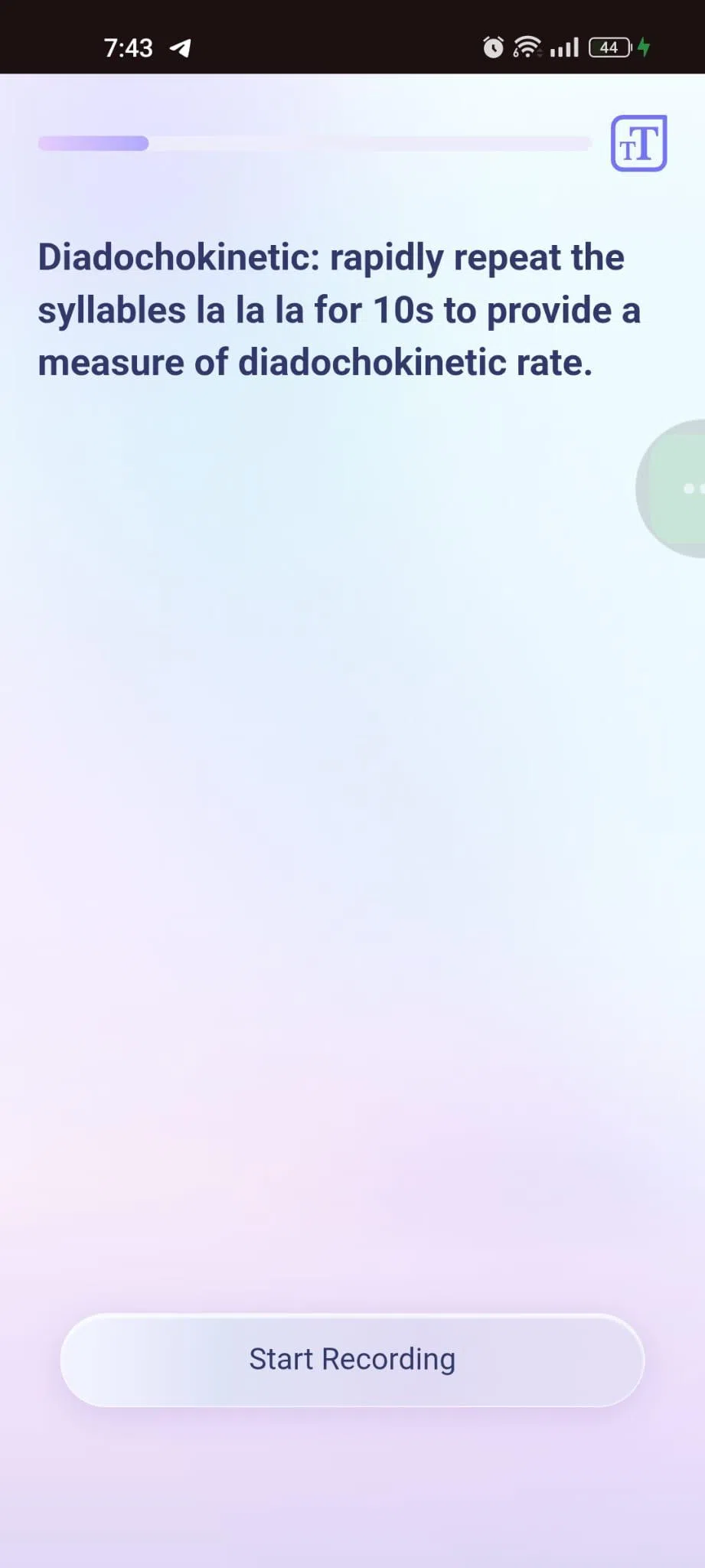

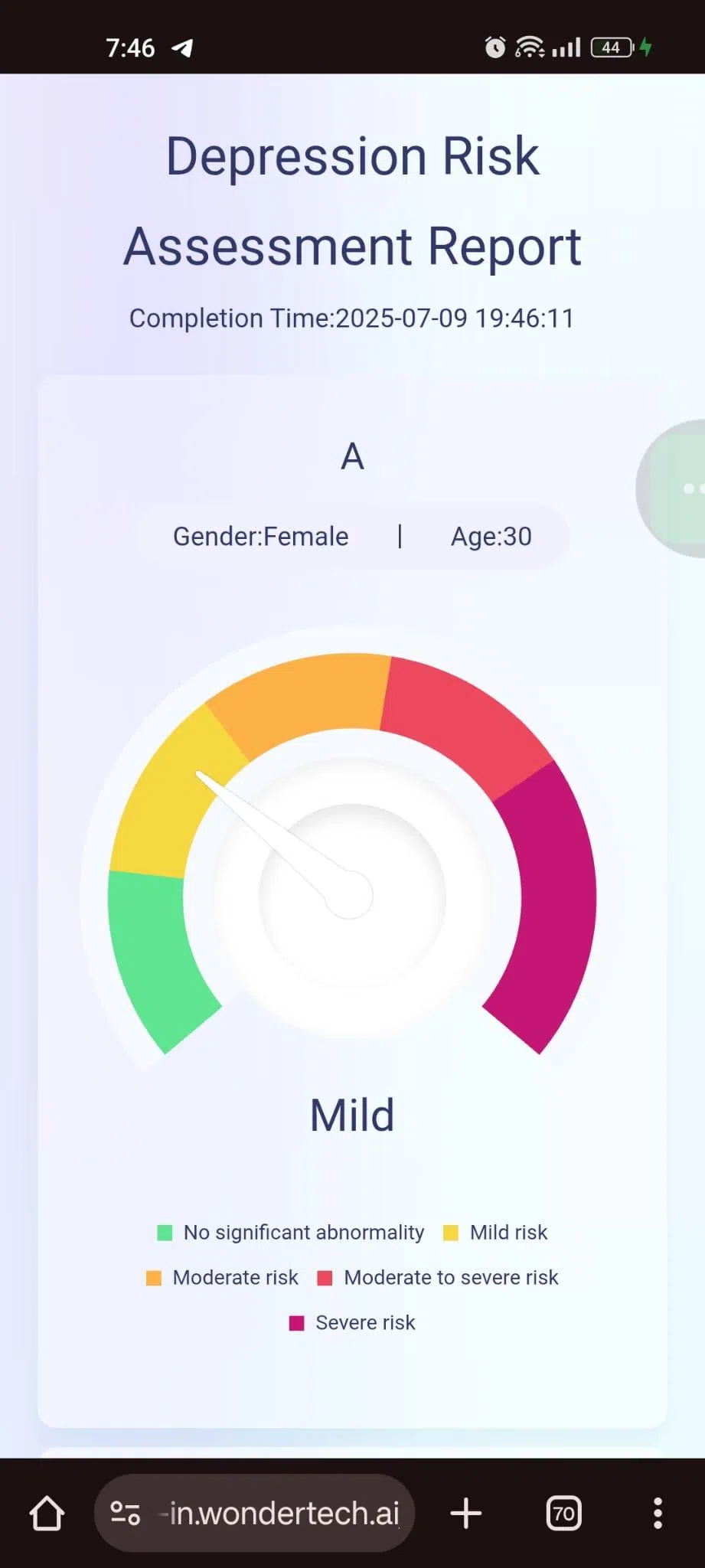

其中一个是Wonder Tech的语音分析人工智能系统。公众只须通过扫码二维码或展览现场的屏幕进入系统,并按照指示说话和朗读,系统便能分析抑郁迹象与风险,并提供相关建议。

另一个是本地公司Neeuro研发的脑机接口(Brain-Computer Interface)技术。公众可戴上感应头带,骑上结合这项技术的脚踏车,在虚拟道路上边骑行边完成任务,同时锻炼大脑与身体。

展览也设有其他互动装置,并展出由南洋艺术学院学生及新加坡脑性麻痹联盟成员创作的艺术作品,体现数码艺术在治疗中的应用。

策展人之一的薛意恬说,展览旨在激发公众对科技如何塑造心理健康的未来的兴趣。她也是杨文锦思维科学中心的高级行政人员。

“这个领域还有很大探索空间。我们希望借此展开更多讨论,让公众了解科技如何支持心理健康,同时也明白其中的局限、潜在风险,以及隐私与可及性等伦理问题。”

她也指出,展览展示的许多工具虽有研究为证,但通常仅限于临床或研究环境使用,或需要付费。“通过打造一个能让公众亲自体验这些工具的空间,我们希望让心理健康科技变得更平易近人、更容易理解。”

杨文锦思维科学中心主任黄志明副教授说,若适当整合数码心理健康工具,有很大的潜力能推动更有效的精神科护理服务。这不仅能在社区更早识别有心理健康需求的人,也有助于及时展开医疗和心理干预。

他也透露,中心计划定期进行科技评估,以更新循证(evidence-based)的数码工具或平台,并在适当情况下开展研究,评估这些工具在亚洲环境中的适用性。

公众可于7月15日至8月15日平日自由入场参观展览,8月15日后则须上网http://for.sg/maelabbooking预约参观。