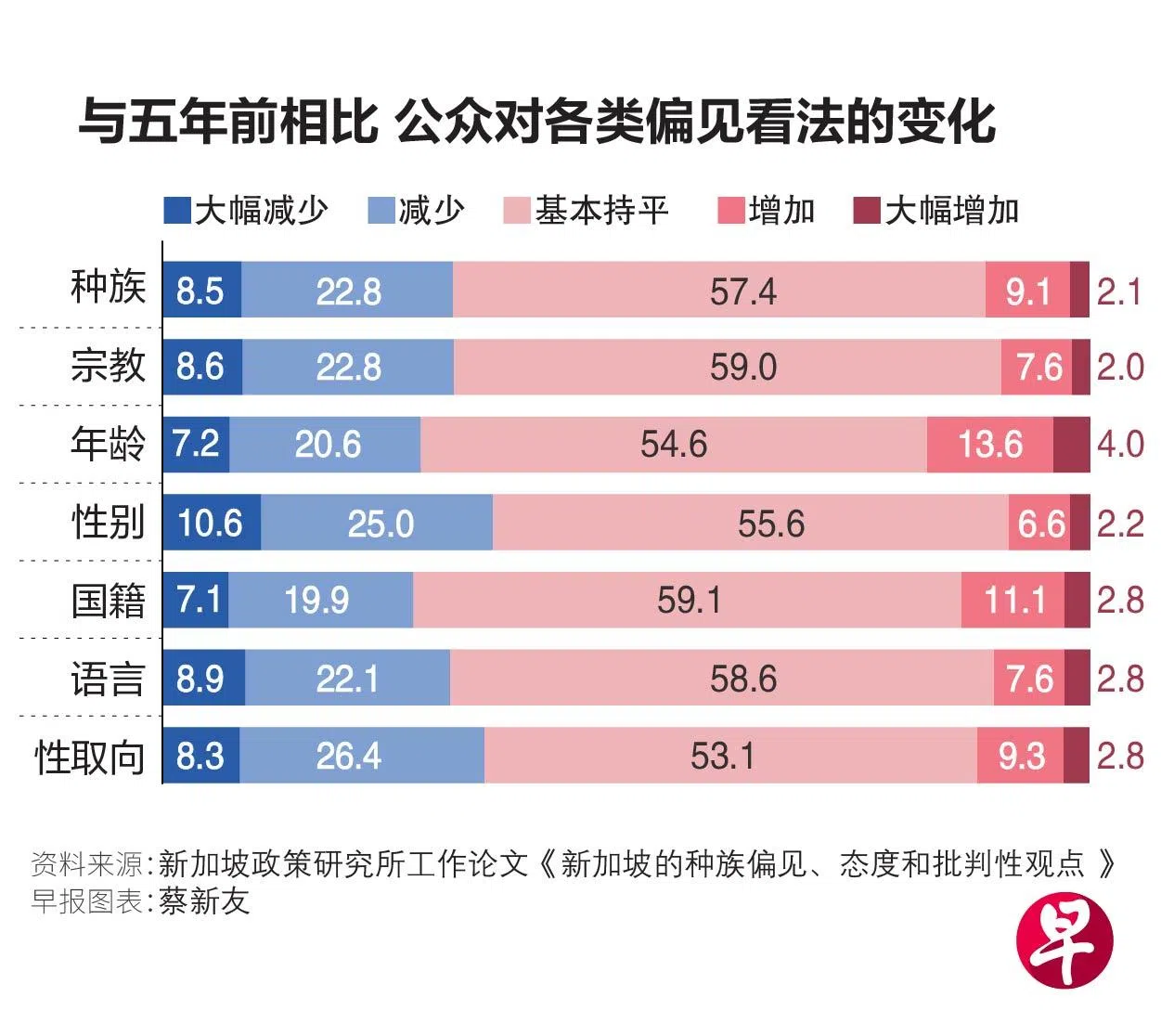

研究显示,本地大多数人认为,我国社会对种族、宗教、年龄、性别、国籍、语言和性取向这七个身份领域的偏见程度,在这五年来大致持平;其中,认为年龄和国籍偏见有所增加的受访者最多。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院新加坡政策研究所(IPS)星期五(7月25日)发表题为“新加坡的种族偏见、态度和批判性观点”(Prejudice, Attitudes and Critical Perspectives on Race in Singapore)的工作论文。

有关论文的研究由IPS社会研究室主管暨首席研究员马修博士、研究员张家绮博士,以及副研究员郑永尧进行。他们以IPS在2024年对4000名本地居民进行的种族、宗教与语言调查为基础进行研究,并用2013年与2018年进行的同类调查进行比较。

认为年龄与国籍偏见 较五年前增加者最多

研究结果指出,每个身份领域都有超过一半受访者认为,相关的偏见程度没有显著变化。认为年龄偏见与国籍偏见比五年前有所增加的受访者分别有17.6%和13.9%,是调查中占比最高的。

不过,这个比率和2018年的调查结果相比,还是有所减少。当时,认为年龄偏见有所增加的人占了21.3%,国籍偏见方面有23.1%。

研究结果也显示,18岁至35岁的年轻人普遍比年长者更敏感,更容易觉得年龄偏见趋于普遍。

本地居民对种族与宗教融合的支持度依然强劲,约有八成受访者(81.6%)认为,不同的种族与宗教群体应该适应和融入新加坡。

超过八成本地居民支持保留各族群传统

在这同时,有超过八成受访者支持保留各族群的文化传统;支持在本地推广单一主导文化者只有三分之一。

若按族群分析,华族当中只有七成表示他们曾“尝试了解自己族群的历史、传统与风俗”,另有64.1%说会参与自己种族的文化实践,如饮食与音乐。这些比率在本地四大族群中都是最低的。

至于与语言偏见相关的详细分析,研究人员在报告的脚注中说,这部分内容将收入未来另一篇工作论文中。

多数受访者对直接使用外来概念讨论种族问题感不适

本地2021年出现多起具有种族歧视色彩的事件后,美国流行的批判性种族理论(Critical Race Theory)由受关注,并从“白人特权”(White privilege)衍生出所谓的“华人特权”(Chinese privilege),引起不少争议。对此,IPS的这篇工作论文也另辟章节进行讨论。

根据调查,有73%的受访者认为,在本地的讨论中使用批判性种族理论或“白人特权”让他们感到不舒服,而相信本地有“华人特权”者有44.7%。

此外,认为性取向偏见有所增加的受访者比率下降了。研究人员相信,原因之一或许是我国在2022年废除将男男性行为定罪的宪法第377A条文。

在2018年调查中,认为性取向偏见增加的受访者占15.9%,2024年调查中的这个比率为12.1%。