天气越发闷热,推高工人在户外工作的中暑风险,今年上半年有42家企业被发现没有为工人实施防暑措施。

人力部答复《联合早报》询问时说,这42家企业没有落实热适应计划、监测暑热压力指数等措施。人力部已采取行动,包括罚款和发出不合规通知。这些场所随后须落实必要的防暑措施。

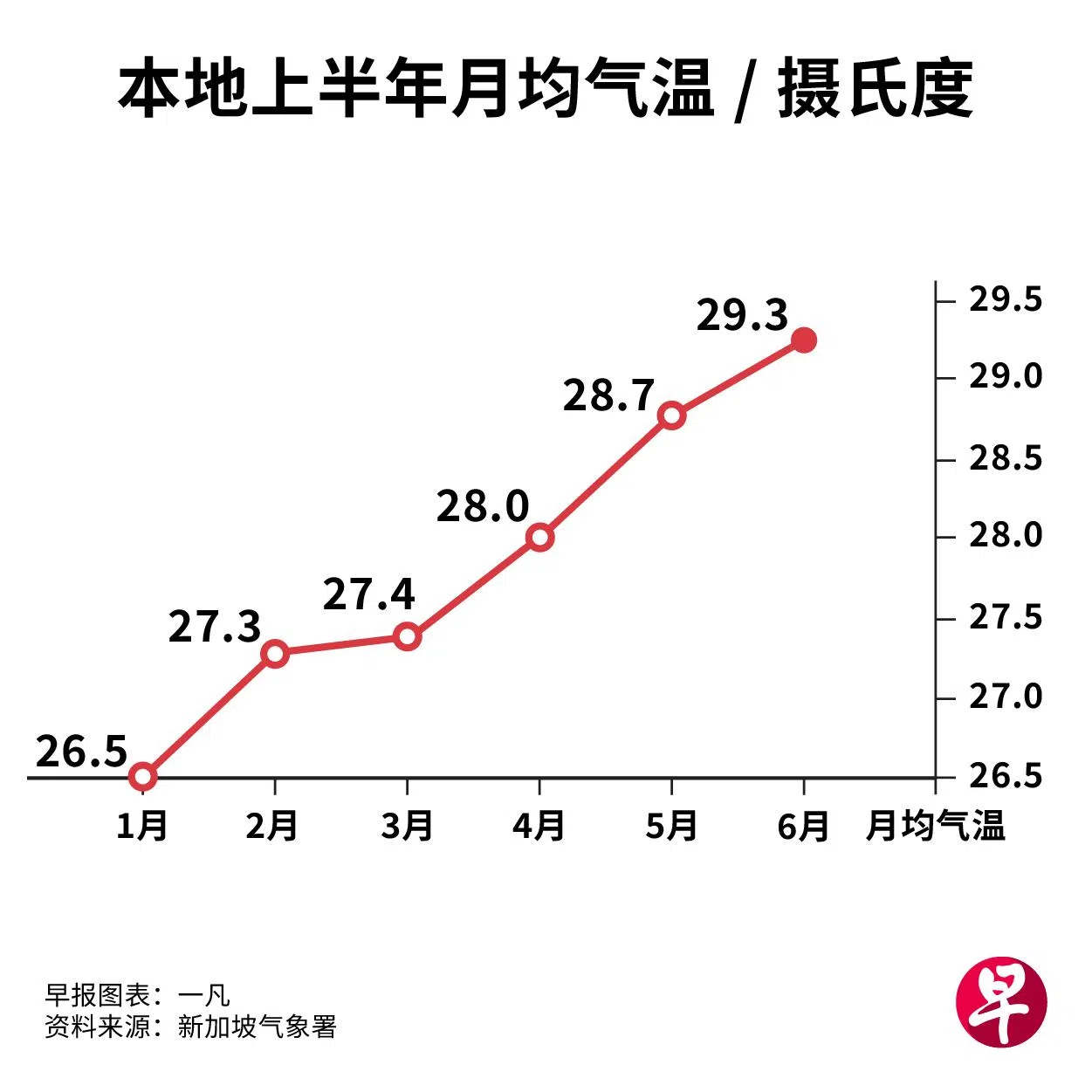

2024年是我国最热的一年,也是连续四年录得10年最高平均气温。本地今年上半年的每月平均气温持续上升,从1月的26.5摄氏度攀升至6月的29.3摄氏度。

人力部透露,过去三年年均发生三起热相关工伤事故,没人因此身亡。

人力部指出,尽管热相关工伤事故维持在低水平,全球暖化导致本地气温攀升,在户外工作的工人所面对的高热应激风险更高。

所谓“高热应激”,是当暑热压力指数(Wet Bulb Globe Temperature)达33摄氏度以上。暑热压力指数是温度的综合热指标,用于量气温、湿度、辐射热对人体的影响。

人力部强调,户外工作的工人自主决定活动的权力较少,更容易受高温应激影响。“企业必须落实必要的防暑措施,并确保工人遵守安全规程。”

去年9月,人力部加强高温应激管理框架,根据不同暑热压力指数,为企业提供可落实的防暑措施。框架列明,企业应关注补充水分、休息和遮阴三方面,并监测暑热压力指数,以及制定热适应和紧急反应计划。

在较热的3月至6月,以及8月至9月,企业也应加强防暑工作。人力部也会在较热的月份加强稽查,尤其针对风险较高的场所,确保它们合规。

落实防暑措施建立口碑

企业落实防暑措施,是保护长期在户外工作的工人。建筑公司Pal-Link的工人曹帮杏(55岁)不久前回中国探亲,5月重返工作前得先进行约两星期的热适应计划。

在计划下,主管会逐步拉长工人在大太阳下工作的时间,并确保他每一两个小时就获得充分的休息时间。

曹帮杏在新加坡工作已有20年。他受访时说:“现在的天气比20年前要热,相信正常的企业还是会比较关心工人的安危,例如我在户外工作一两个小时后,就会有约15分钟的休息时间,主管也会提醒我们多喝水。”

Pal-Link工作场所安全与卫生负责人希亚姆(Shyam)说,每天开工前,主管会用华语、英语、淡米尔语等语言,提醒工人应该注意的安全事项,同时确保他们身体状况良好。

工作进行时,施工团队也会实时监测暑热压力指数,适当调整休息时长。到了下午2时30分左右,在太阳最晒的时段,所有工人也会集合集体补充水分。

工人早前反映,天气日益炎热,工作时穿的反光背心不易排热。Pal-Link纳入反馈后,去年起把反光背心改成反光带,起到反光的安全效果同时,设计上更透风,有助排热。

希亚姆说:“公司落实防暑措施,不仅照顾工人的安危,也在建立口碑与信任,对长期的招标有帮助。”

学者:加强监测提供更及时预警和建议

南洋理工大学气候变化与环境健康中心主任严鸿霖副教授受访时说,为应对气温上升和高热应激的问题,除了落实更多遮阳基础设施,也可在屋顶种植更多树,或推出更多垂直花园,以降低城市热岛效应。

他说,在高温时段规定工人休息,并在工地监测暑热压力指数的设备也很重要。

“最重要的是,政府可以通过扩展实时天气和高热应激监测系统,为在户外工作等弱势群体,提供更及时的预警和建议。”