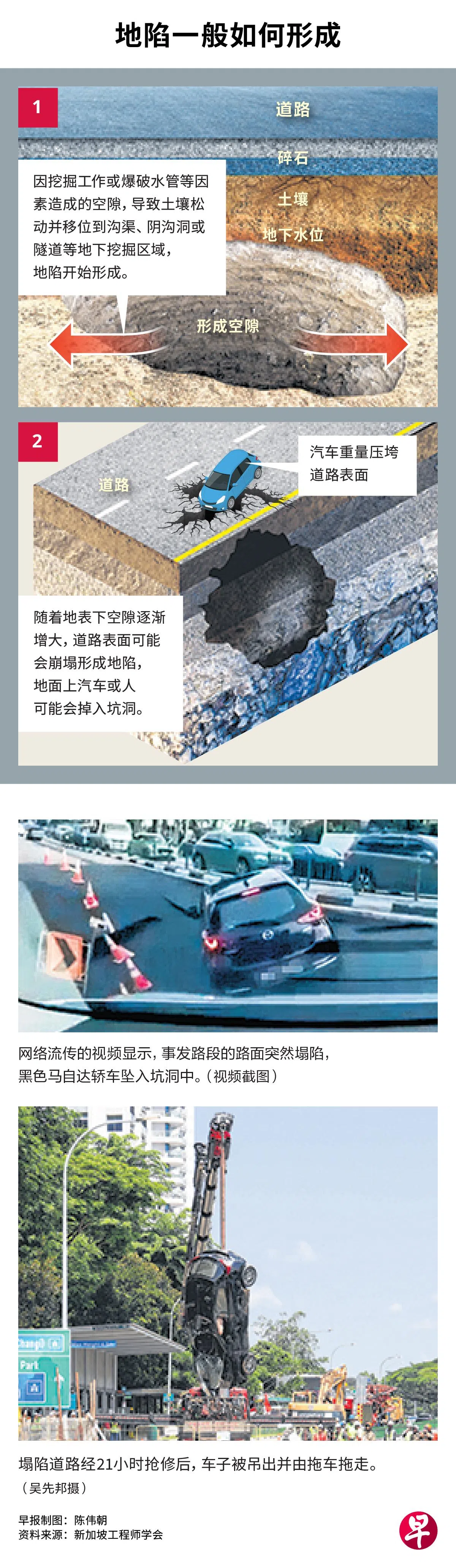

丹戎加东路地陷事故引起诸多疑问:地陷为什么会发生?是定时炸弹吗?新加坡的土质怎么竟如此脆弱,在路上行驶还安全吗?《联合早报》请五名地质和工程专家解答疑问。

1. 这次地陷和地下工程有关吗?

新加坡的地陷,几乎都与地下工程有关,但不能说“挖得深”就更可能引发地陷。

此外,气候变暖导致干旱和暴雨交替发生,或海平面上升导致地下水位上升,也可能加剧土地塌陷风险。

新加坡国立大学地理系高级讲师纳瓦兹·穆罕默德博士(Dr. Nawaz Muhammad)说,地陷多是人为因素而非自然地质所致。虽说我国城市规划良好,施工监管及岩土工程严谨,但开发密集、基础设施老化,或建造深层隧道,都可能使地陷风险略增。

2. 新加坡哪些地区的地陷风险较高?

纳瓦兹说,新加坡土质差异大,如武吉知马主要是较坚固的硬花岗岩;东海岸和市区则多是易沉降的填海地或黏土、淤泥和砂层等,受水泄、震动或施工扰动时,就更易出现不稳定状况。

此外,地下设施如水管、污水管、隧道,如果密集老化,一旦发生泄漏或施工不当,可能加速土壤流失,增加地陷风险。

新加坡工程师学会土木与结构工程委员会主席黄秋杰说,我国多数土壤偏软,东海岸和市区一带较严重,施工时更易导致土壤松动。一些地方虽是花岗岩地质,但地底与路表之间由大量松软的土壤填满,还是有可能出现地陷。

新加坡科技设计大学校长岩土工程专家方国光教授说,水是造成地陷的主因之一,如果不存在水的元素,纯粹只是软土壤位移,基本上不影响建筑或地下结构的坚固程度。

3. 地陷前,有哪些看得到或听得见的迹象?

是有迹可循的。道路出现裂缝、地面下陷、建筑物倾斜、异常震动,或有水不断从裂缝里冒出,都是地陷前兆。

可是,在高密度城市里,许多地陷情况是地下发生隐性变化时突然形成的,预警不会显现出来。

方国光说,土地塌陷的速度不一,时快时慢;可能在施工地点发生,也可能超出监测仪器可及范围。

此外,地陷规模与挖掘隧道的规模不一定相关。地陷如果由水流侵蚀造成,在水流量突然增多、冲势又急,如大水管爆裂,即使地下工程规模小,土壤也会很快被侵蚀,地陷规模也会加速加大。

4. 地陷了,怎么办?

撤离!新加坡工程师学会荣休会长张奇善说,地陷的实际范围可能比肉眼所见更大。

纳瓦兹也说,若发现地面突然下陷、出现裂缝或物体倾斜等现象,立即远离现场,切勿靠近或试着查探,以免二次崩塌。

5. 施工现场有什么监测措施?

吴为说,一般地下工程都设传感器,监测地下是否变形。但有时因为传感器的布置或者读取不够密集,就不能感知局部变形的发生。

黄秋杰指出,目前,建筑公司在挖掘前可通过测斜仪(inclinometer)或测压管(Piezometer)探测地下情况,如发现疑点,再用透地雷达(Ground-penetrating radar,简称GPR)来确认。

纳瓦兹说,我国关键设施和施工现场周边都设有勘测地面位移和空洞的系统。不过,一些未能持续监测的区域,预测地陷并不容易。吴为认为,较全面的做法是结合地面和卫星等多维度和精密度的数据分析,再用机器学习预测。