【SG60特辑】黑白图集(二)

克罗士街附近的工地,1982年还可见红头巾在吃午餐小歇。(档案照片)

1958年,在牛车水经营五金和磨刀服务的工匠,靠手艺谋生。(档案照片)

拥有70年历史的东方戏院1991年熄灯。工人爬高张贴“不日献映”电影海报的画面,已成历史。(档案照片)

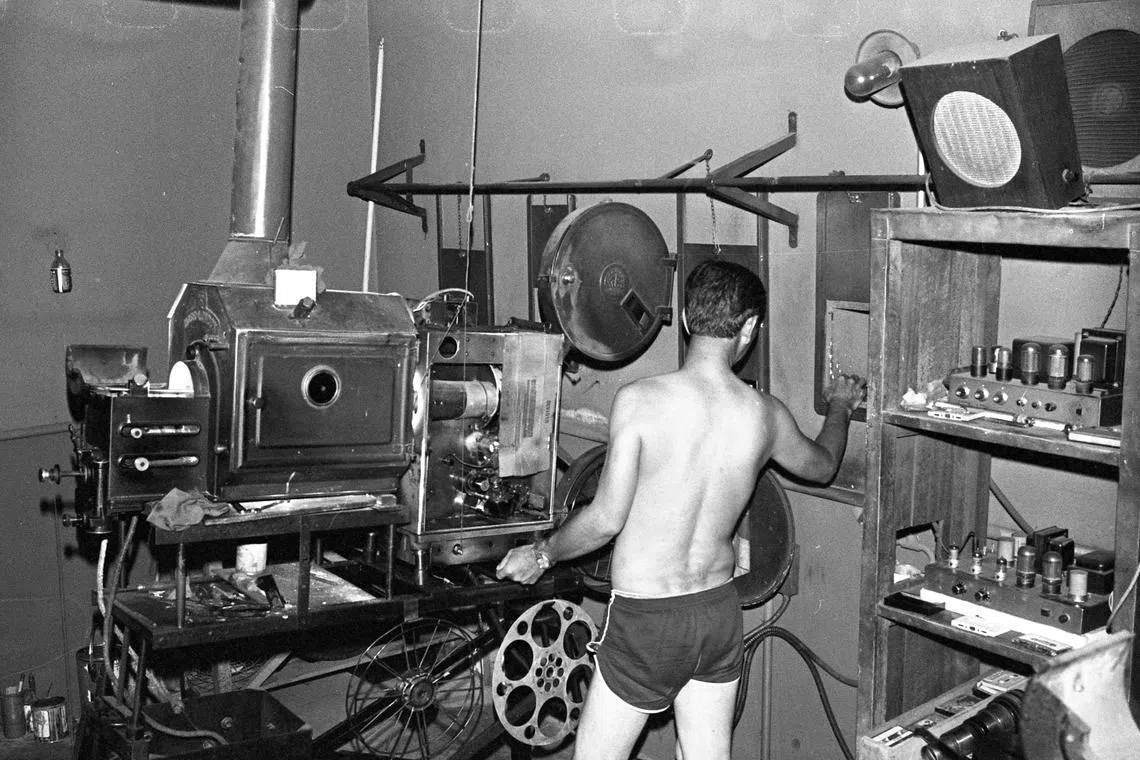

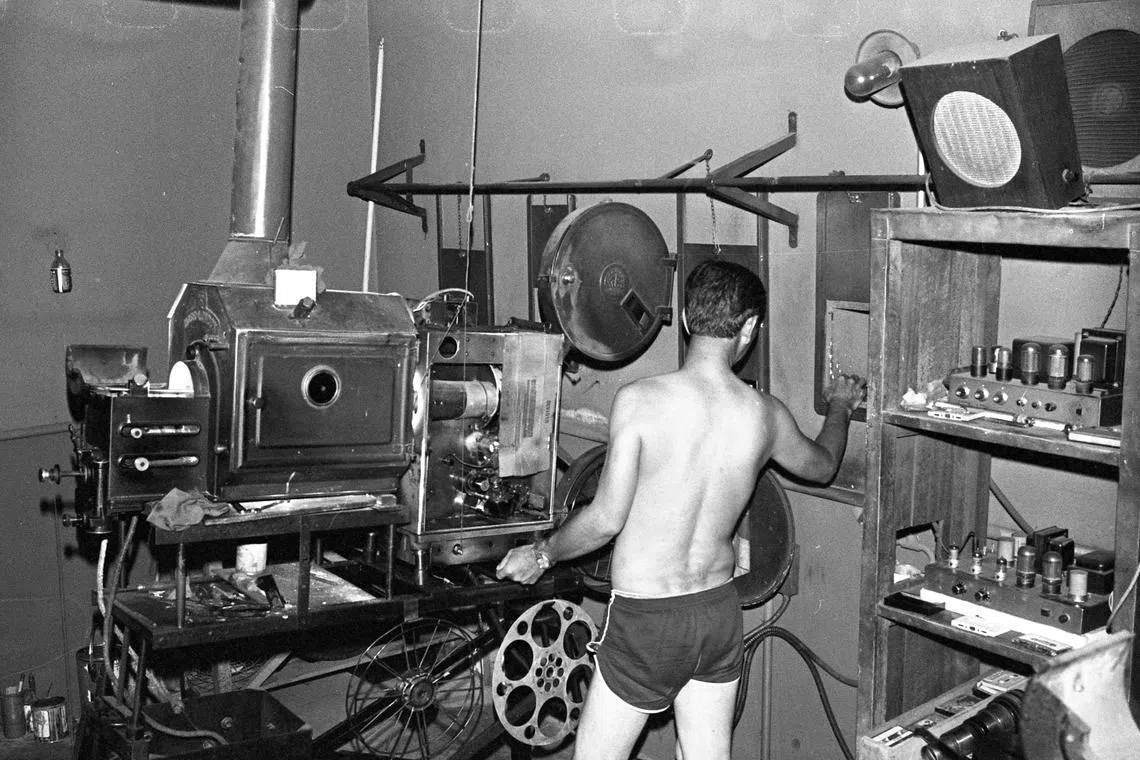

1984年荷兰村的荣华露天戏院,男员工在银幕后操作笨重放映机,确保影片顺利播放。(档案照片)

像南洋怀旧剧的场景,巴刹小贩和顾客的穿着、秤砣,把我们带回五六十年代。(档案照片)

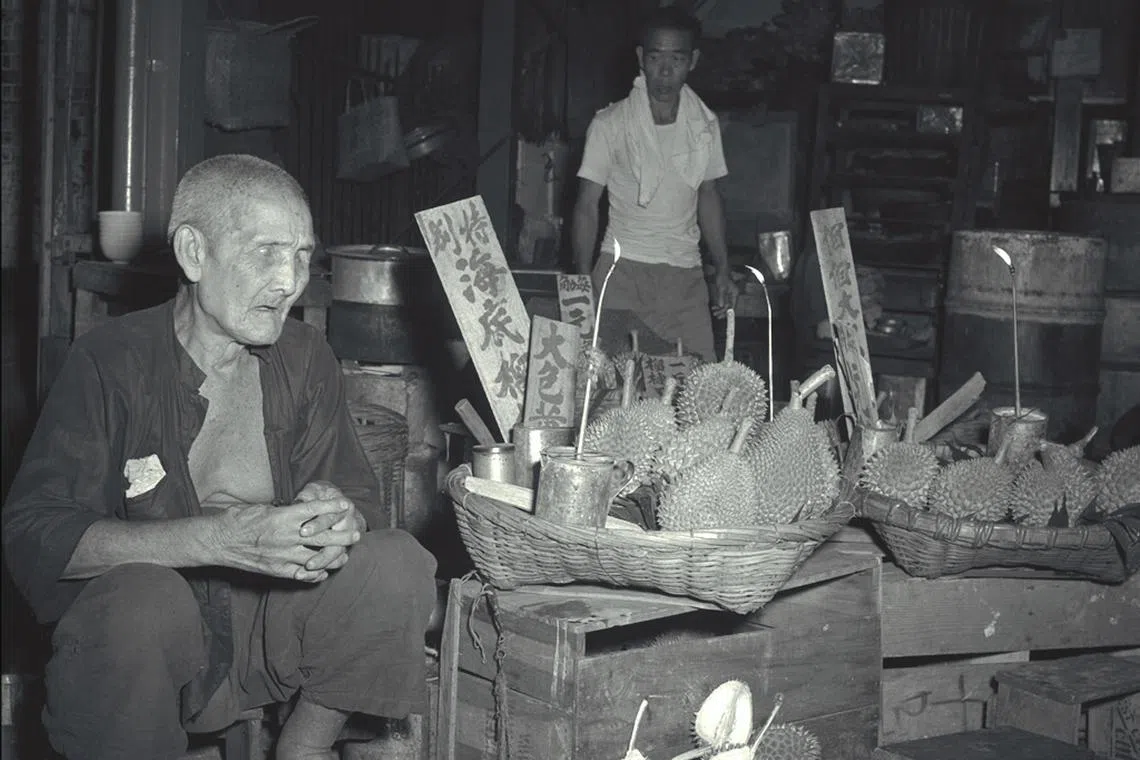

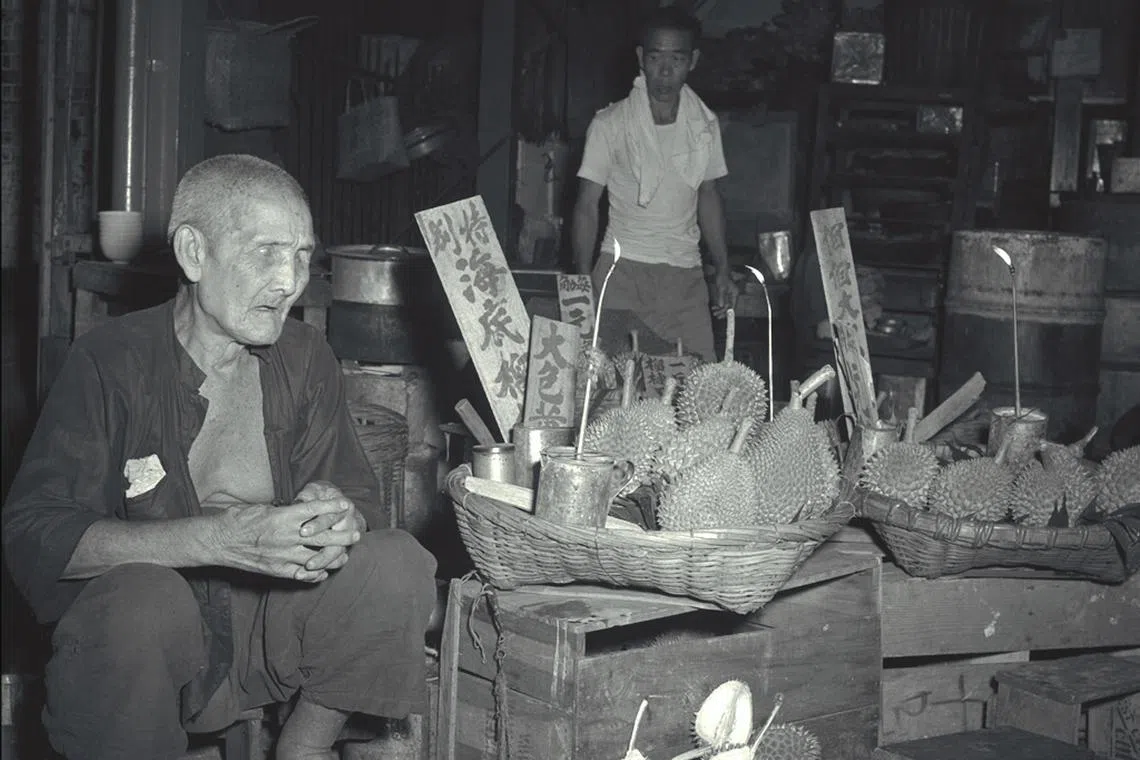

1955年珍珠坊简陋的榴梿档,猫山王还没出现,“特别海底榴梿”“打包黄”看来都是味道纯朴的甘榜榴梿。(档案照片)

从擀面团、入锅,到阿嫲用长长的筷子把油条夹起,一门小生意可能养活一家子。(档案照)

夜晚在路边摊的矮桌椅品尝沙爹。好不好吃?小朋友的表情给了答案。(档案照)

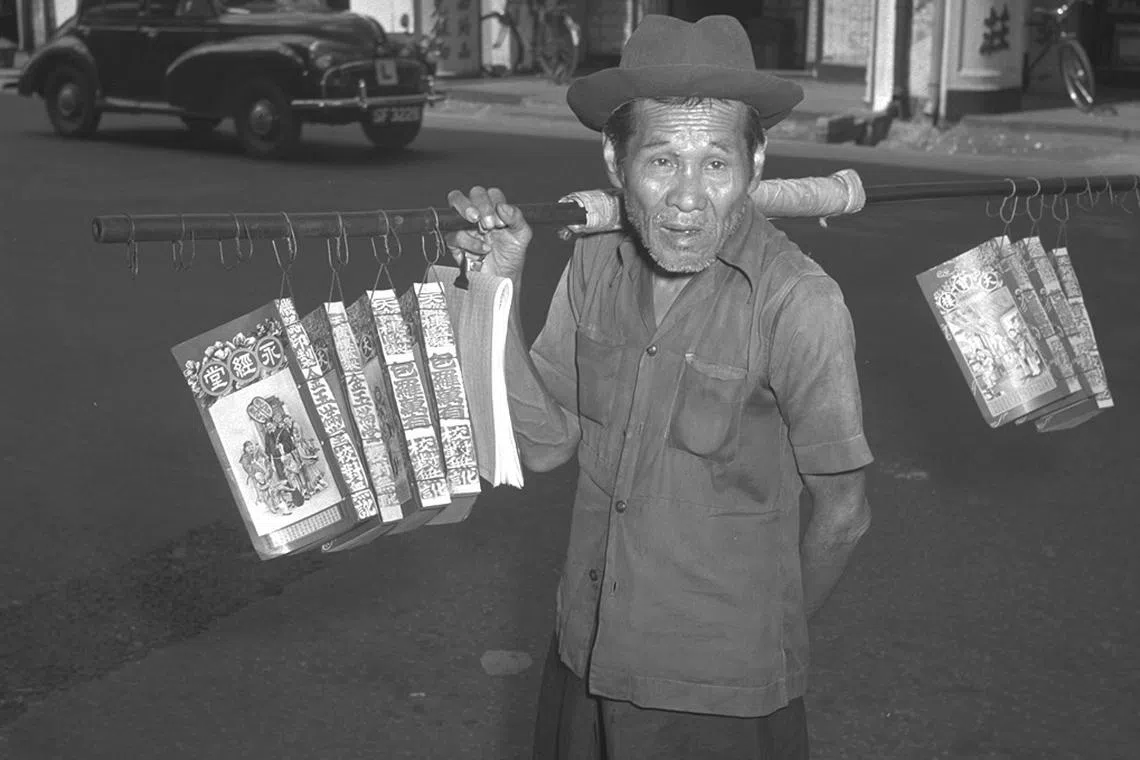

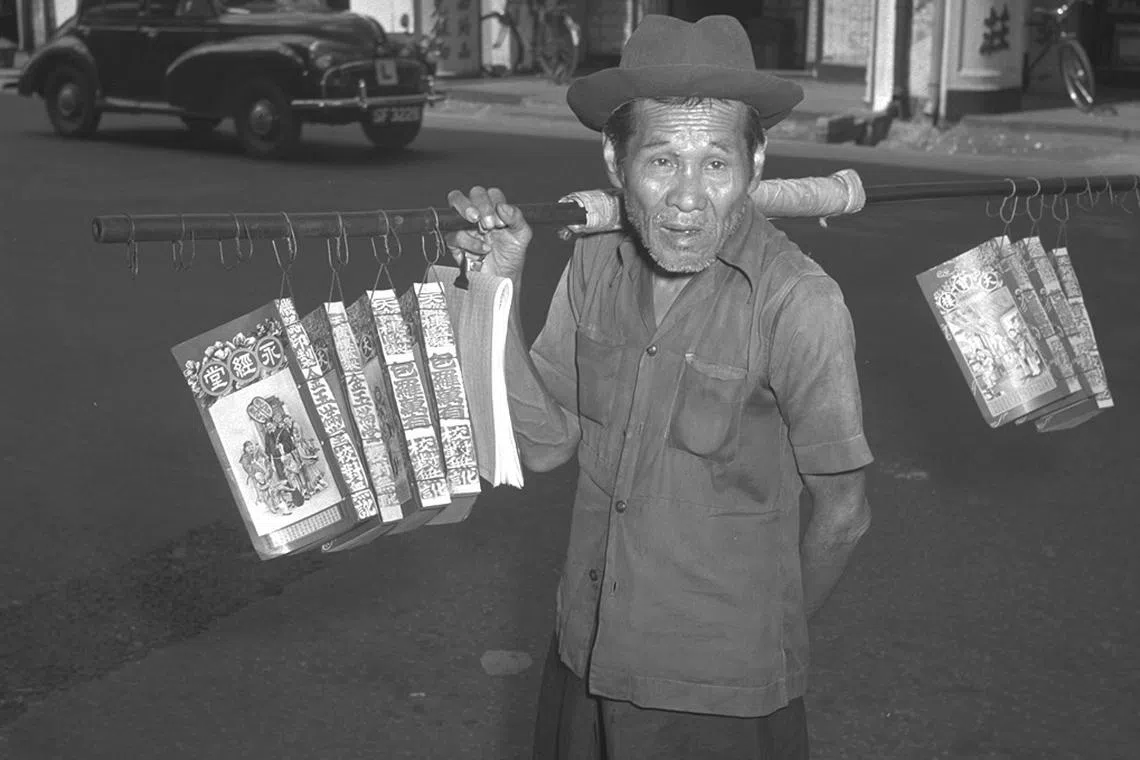

他把一年的节气、吉凶、宜忌、冲犯挑在肩上——1955年农历新年在牛车水卖通胜的小贩。(档案照)

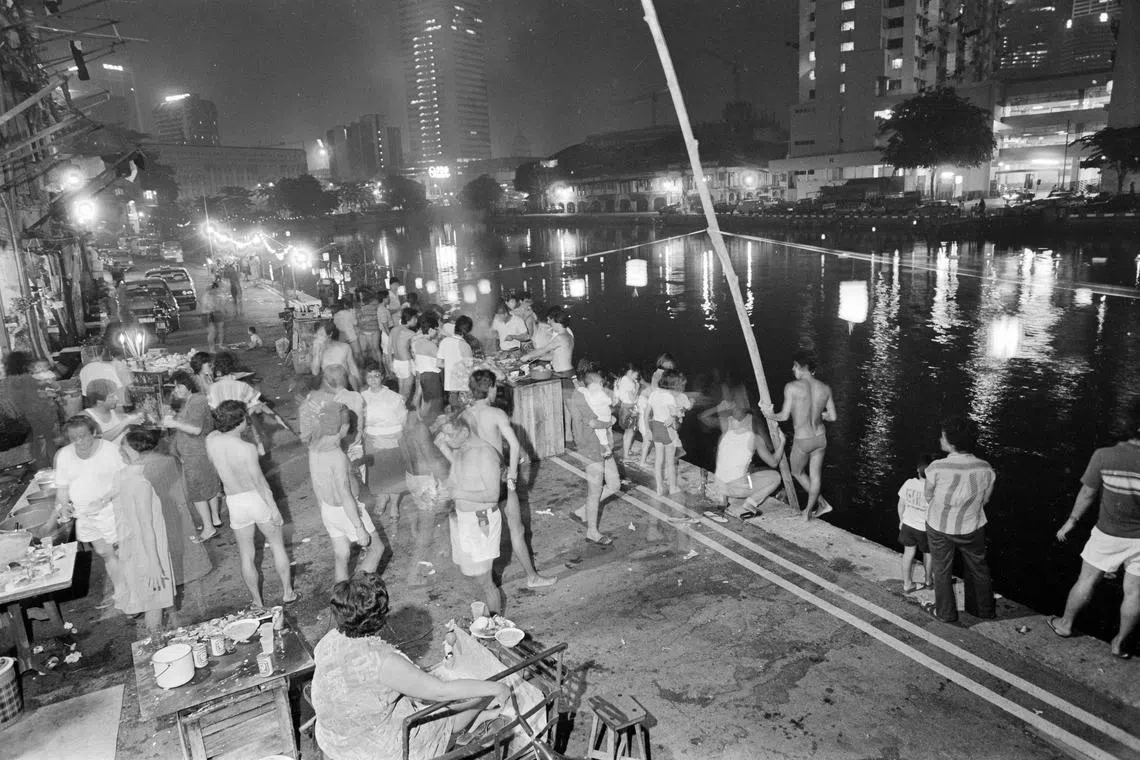

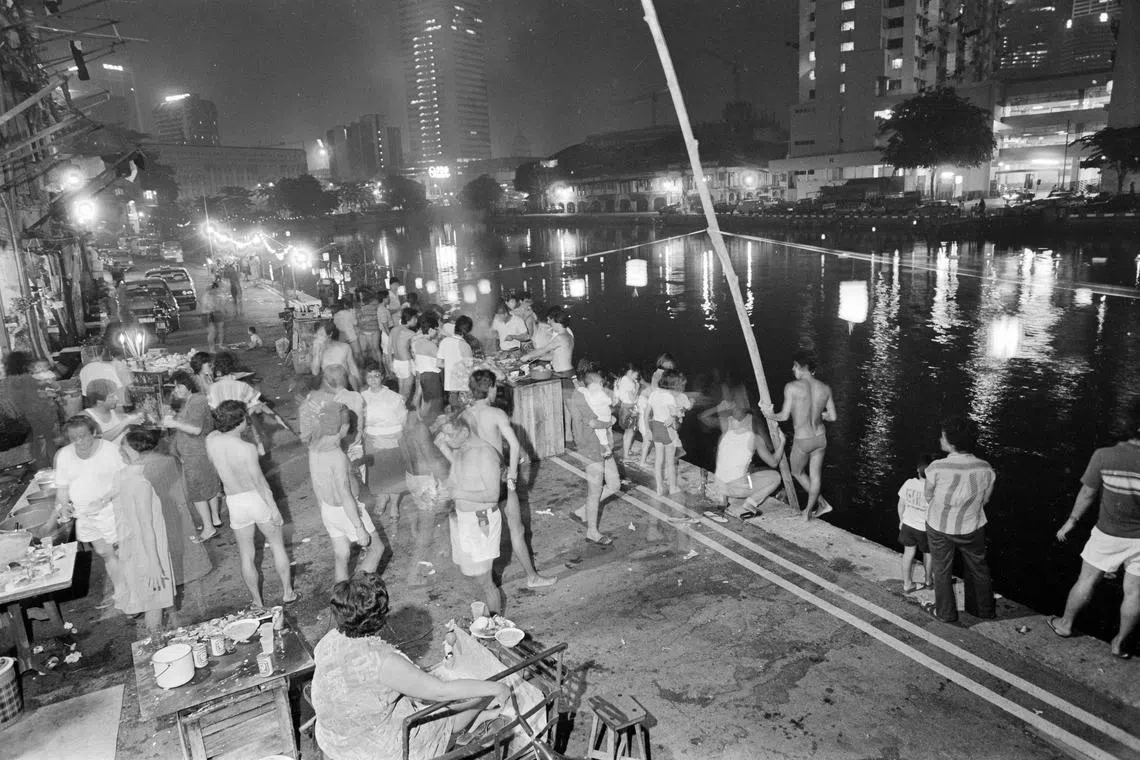

1983年中秋夜,新加坡河畔烧烤、拜拜、点灯笼庆祝的人群。环境虽杂,烟火气浓。(档案照)

早年有电视机的人家都自装天线,直到建屋局为各组屋装上总天线后,这道风景“线”才逐渐消失。(档案照)

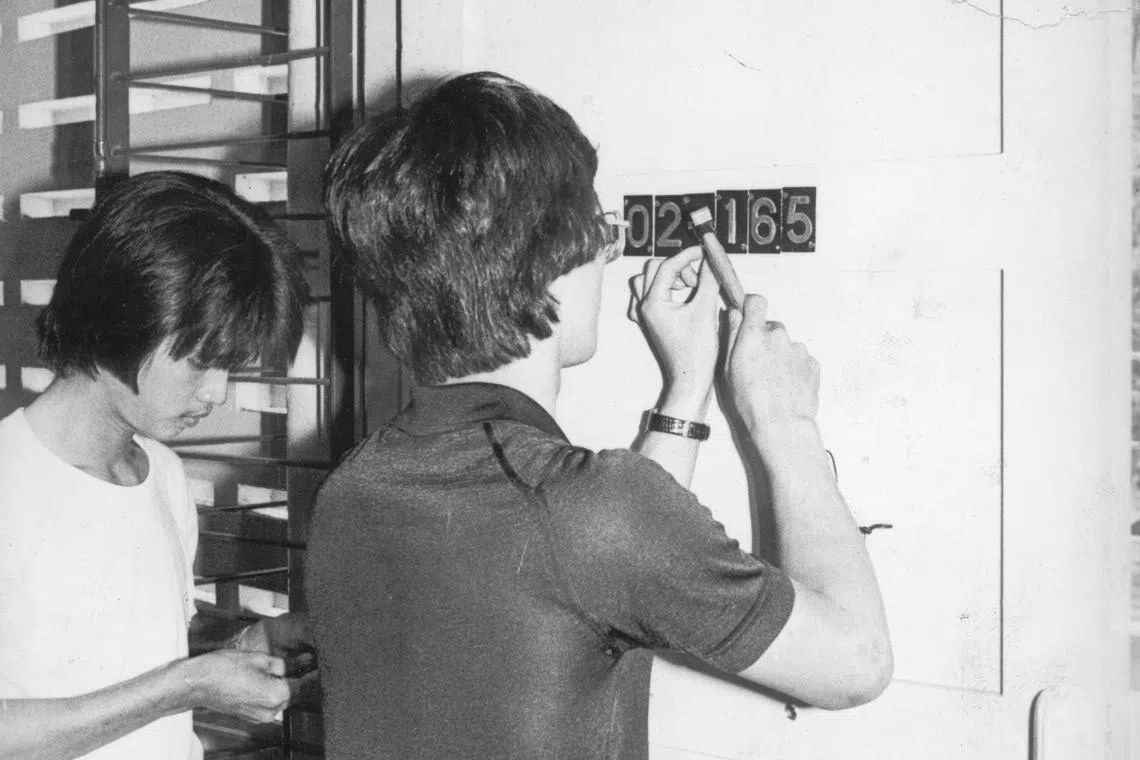

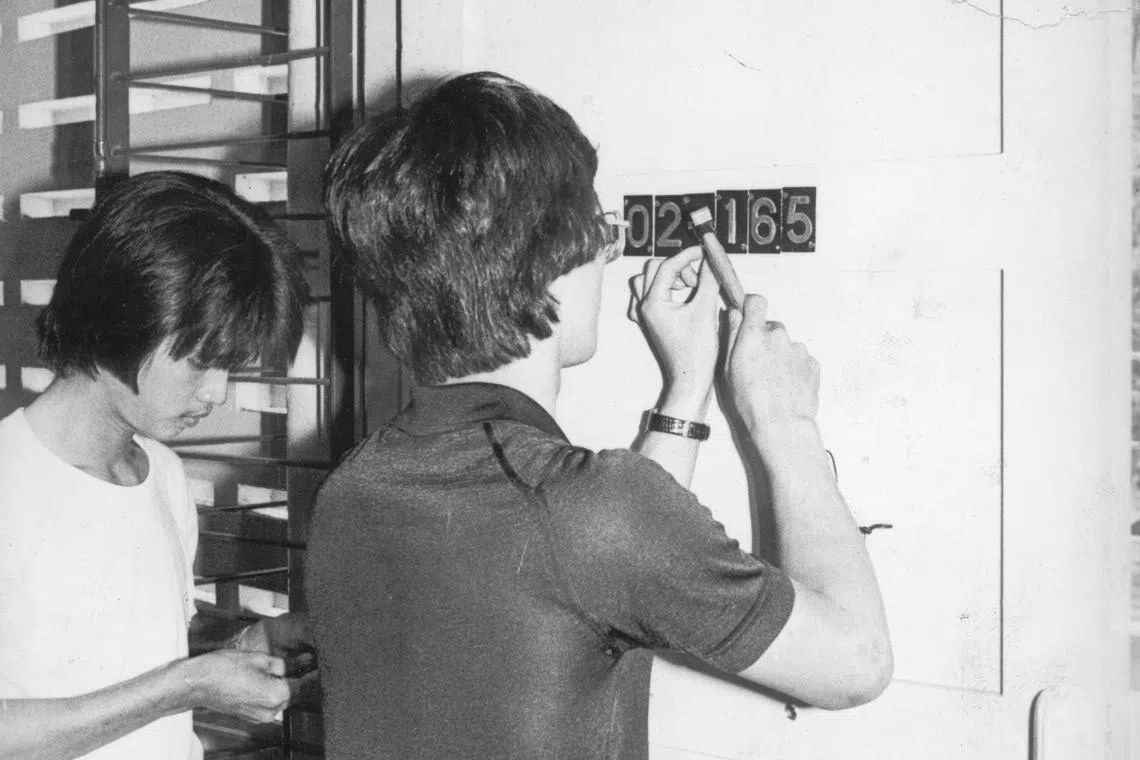

80年代初,建屋局为家家户户钉上门牌号码,从此门牌楼层的代号,从英文字母改成阿拉伯数字。(档案照)

1968年的“扫帚行动”号召全民参与住家环境清洁运动,图中“娘子军”带着扫帚浩荡出发。(档案照)

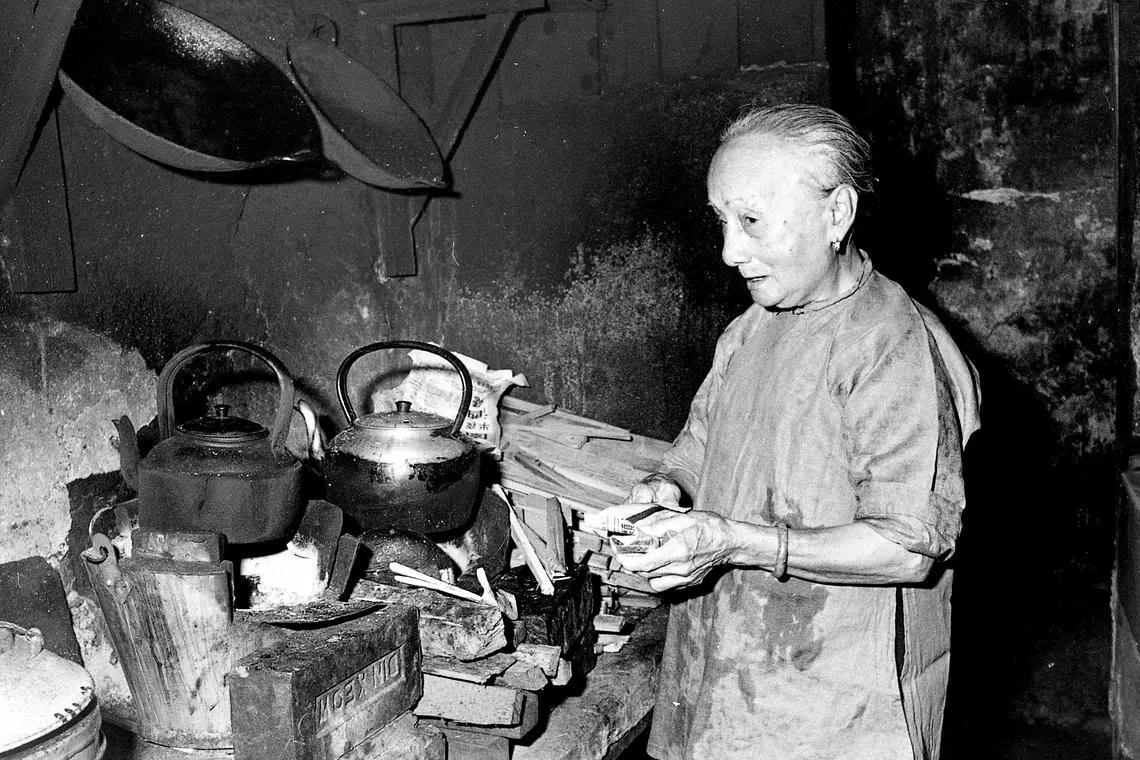

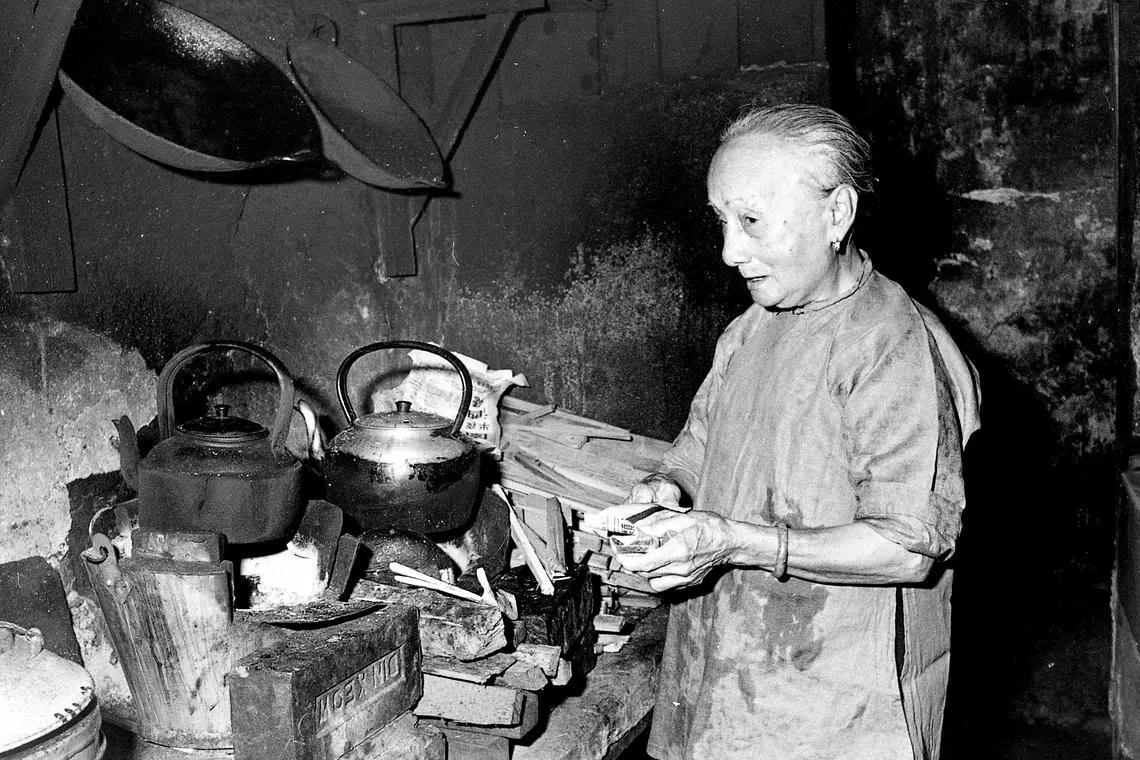

老妇在牛车水五脚基用火炭炉煮开水,此景不再,烧黑的水壶是沉淀的岁月。(档案照)