“新加坡遭马来西亚驱逐而被迫独立”的说法流传多年,甚至成了许多历史课本中的默认陈述。然而,随着大量史料公诸于世,历史学者梳理相关材料之后认为,这一论述与官方记录不相符,也过度简化新马分家前的复杂协商过程。

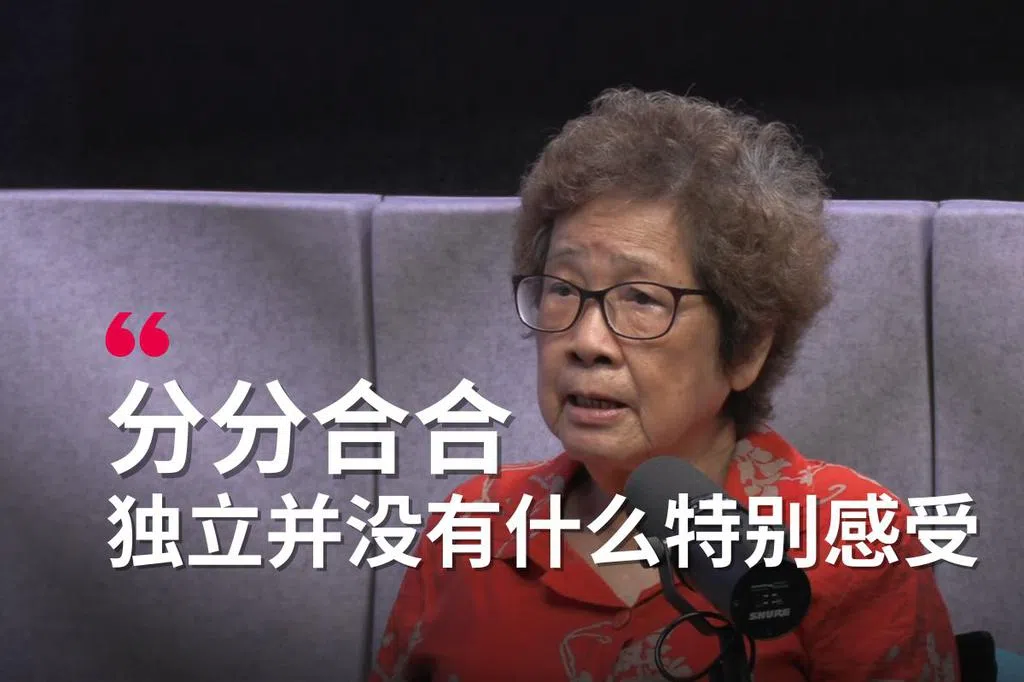

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员柯宗元日前接受邀请,参加《联合早报》纪念新加坡独立60周年特备播客节目的录制。他在回答主持人、《联合早报》政治新闻主任何惜薇的提问时强调,人们有必要重新审视对新马分家的记忆,每一代人都应结合当下的需求和身份认同进行反思。

他比喻,人们对新马分家的感受,就像一对夫妇离婚那样。如果在分手一年后询问当事人,他们会形容那是痛苦的创伤,但10年后再问,或许会觉得没有那么糟糕,感觉还不错。

“到了50年你再问一次,他们会说,幸好当时分开了。因此历史事件的意义在于我们如何诠释,文献只是支撑我们讲述自身故事的载体。”

另一位历史学者、新加坡社科大学校长陈大荣教授认为,许多人因为新加坡出人意表地宣布独立,以及建国总理李光耀在记者会上情绪激动,得出新加坡是被马来西亚驱逐的结论,但这是不准确的。

李光耀在1965年8月9日中午召开的记者会上,无法控制情绪而当场哽咽落泪,记者会还因此中断了约20分钟,许多新加坡人的共同记忆就定格在这一画面。这也是有关新加坡独立之路的展览中,不可遗漏的一个画面。

“新加坡出局了”,陈大荣还清楚地记得在历史文件中看到这个醒目的标题,这确实给人一种新加坡被驱逐的印象。他进一步分析,新马宣布分家看似突然,但双方领导人早在1964年,就已经开始讨论两地将来何去何从。新加坡当时正就如何解决它在联邦内部所面临的问题,与马来西亚展开协商,因此分家不能视为一起突发的事件。

他说:“新加坡看似被踢出来的论述,已经根深蒂固。但随着时间的推移,有更多档案解密,我们发现故事比想象中复杂。”

陈大荣指出,历史学家现在更倾向于将分家描述为一种经过协商、低调的分离,而不是简单的新加坡遭马来西亚踢出局。

新加坡国立大学历史系副教授刘坤华博士通过电邮受访时指出,新加坡政府和马来西亚联邦政府签署的《新马分家协议》中,所使用的字眼是“分离”(separation)而不是“驱逐”(expulsion)。

再说,签署协议的是新马双方领导人,包括当时的马国首相东姑阿都拉曼以及新加坡总理李光耀,明文列出的分家条款也获得双方的同意。

刘坤华说:“就算分家的决定是在巨大政治压力和紧张的关系下所做出的,那也是双方共同商议的结果。”

解读李光耀的落泪

李光耀在宣布分家记者会上落泪,至今还是学者们乐于分析的历史一刻。

陈大荣说,1965年独立那天的记者会上,李光耀的肢体语言、整个人的状态,都显示他在努力镇定,寻找合适的语言来说明一切。

“他中途停下来,要求重新整理情绪。因此我认为他的眼泪是真实的,因为那是确确实实的失落感。新马分家是他不想要的结果,但木已成舟,只能向前看。”

陈大荣指出,李光耀曾说,他成年以来都坚信新马两地必须同属一个国家,并早在刚成为总理时的1959年,就说过新加坡必须加入马来西亚,而且为此做了极大的努力。

新加坡在1959年成为自治邦,在选举中领导行动党获胜的李光耀出任新加坡总理。

新马分家之时,李光耀的心情显然是矛盾的:他一方面觉得必须留在马来西亚联邦,但理智又告诉他,合并已经行不通。

陈大荣说:“那一刻对他来说,是极度悲痛的。”

刘坤华在2000年所出版的著作恰恰取名为《悲痛的一刻:新加坡在马来西亚与脱离的政治》(“A Moment of Anguish: Singapore in Malaysia and the Politics of Disengagement”) 。

他分析道,作为人民行动党秘书长的李光耀虽然接受新马分家的必要,但行动党所主张的“马来西亚人的马来西亚”理念未能实现,他也自觉辜负曾经支持这一事业的人。在记者会上落泪,表现了李光耀心中巨大的失落感。

在《悲痛的一刻》中,刘坤华透过从新加坡、英国、澳大利亚和美国的档案中提取的研究材料,记录了独立过程中相对少人提及的关键事件,例如1963年的“闪电”选举、1964年的种族骚乱,以及分家的秘密谈判。

回头看这一段历史,刘坤华认为,如果联邦政府当时采取更包容态度,将行动党视为潜在伙伴,许多摩擦本可避免。但1963年联邦政府介入新加坡大选,试图推翻行动党,严重损害了彼此间的信任,开启政治对抗的循环。1964年的两次种族骚乱更是转折点。骚乱爆发后,行动党领导人将矛头指向马来族强硬派,认为是蓄意挑衅。

刘坤华说:“对行动党来说,信息很明确——联邦政府要么无法控制强硬派,要么不愿控制。”

更令人忧虑的是,骚乱也暴露出新加坡政府无力掌控内部安全事务,因为内安仍由联邦主导。他强调:“在生命和安全面对实际威胁时,共存已经不再可行。”

新马分家是必然吗?

要评断新马分家究竟是否不可避免,学者们认为还要先了解合并为何发生?为何失败?那就必须回到当时的历史现场。

柯宗元指出,新加坡建国一代领导人多接受英殖民教育,使用殖民地官员撰写的历史教科书,因此普遍相信“新加坡本来就是马来亚的一部分”。他也说,考虑到新加坡对马来亚水源的依赖,以及出口经济与半岛资源如锡矿和橡胶的紧密联系,加入联邦、建立共同市场,在当时是顺理成章的选择。

陈大荣强调,行动党自1959年成立自治邦政府以来,就致力于成为马来西亚联邦的一分子。“他们深信——而且这种认知确有依据——独立的新加坡没有未来。新加坡在某个时间节点,必须成为联邦的一部分。”

但合并后的现实远比预期复杂。新加坡与联邦政府之间的矛盾迅速浮现,包括共同市场承诺落空、新加坡对联邦财政贡献的争议、种族政策上的严重分歧,以及意识形态上的对立。

尽管局势紧张,新加坡领导层起初并未放弃与吉隆坡协调的可能性。陈大荣提到,新加坡的政治领导层一开始还不愿意接受新马分家的选项,仍试图通过谈判寻找解决方案,这些努力可见于“信天翁文件”中。

“信天翁文件”是时任财政部长吴庆瑞保留的机密档案,记录了新马领导人之间的密谈与内部讨论内容,目前已部分解密。曾经研究这些史料的陈大荣指出,文件显示双方曾认真探讨多种替代方案,包括成立邦联,或者重新分配权力,让留在联邦内的新加坡得到更多自主权。

陈大荣也是建国先贤纪念园委员会联合主席。他认为,随着“信天翁文件”等分家谈判史料陆续解密,学界已逐步还原出更为复杂且真实的独立进程,课本可顺应这一研究进展作出调整,不是为了修改史实,而是以更细致和有层次的方式,重新讲述新加坡独立的历史。

他说,不论在新加坡或吉隆坡,领导阶层内部意见其实并不一致。“新加坡的领导班子中,不是每一个人都支持继续留在联邦,吉隆坡方面预计也有分歧,一些人可能认为无论如何都应该让新加坡留下,然后加强控制;也有一些认为,让新加坡离开会更加省心。”

刘坤华也注意到,即使新马之间的口水战和政治角力愈演愈烈,两地分家之外的其他选择仍然存在。但现实是,政治竞争迅速掩盖了和解的努力,随着相互猜疑加深,双方立场愈发坚定,这些选择逐渐消失。

他说:“从这个意义上讲,新马分家之所以不可避免,是因为其他选择都已用尽。这并非因为它是唯一的道路,而是因为它是走得通的唯一道路。”

刘坤华强调,即便在新马分家前夕,行动党领导层内部也未完全达成共识。杜进才博士、拉惹勒南等人仍坚持捍卫“马来西亚人的马来西亚”的理念,不愿轻言放弃。最终,他们是在意识到和平解决的可能已不存在后,才被迫接受新马分离的现实。