贾伊年少时曾是叛逆青年,12岁进入福利组织儿童城后一度难以适应。接触打鼓后,他从中找到慰藉,音乐成为他成长的重要支柱。这段经历也促使他重返儿童城担任青年社工,协助其他迷途少年重新踏上人生正轨。

今年的国庆庆典影片中,31岁的贾伊(Aldrich Jai Kishen)是五位不同时代新加坡人的代表之一。他们的故事诠释了毅力与决心、凸显家庭和社区支持的力量,也回顾新加坡过去60年克服的挑战。

望透过自己的故事激励他人 鼓励大家支持年轻人

贾伊受访时说,他在儿童城(Boys’ Town)住了四年,期间加入一个由青年社工成立的音乐俱乐部,偶然拿起鼓槌打鼓的经历让他爱上这个乐器。离开儿童城后,他先后考取工艺教育学院的视听和电影制作文凭,以及理工学院的大众传播文凭。

2016年左右,得知儿童城有职位空缺后,他申请加入。“原本我只想在儿童城工作一年,因为是过来人,后来我意识到支持这些青年的重要。”如今,他从院内服务转向外展工作,继续为这些青年提供帮助。

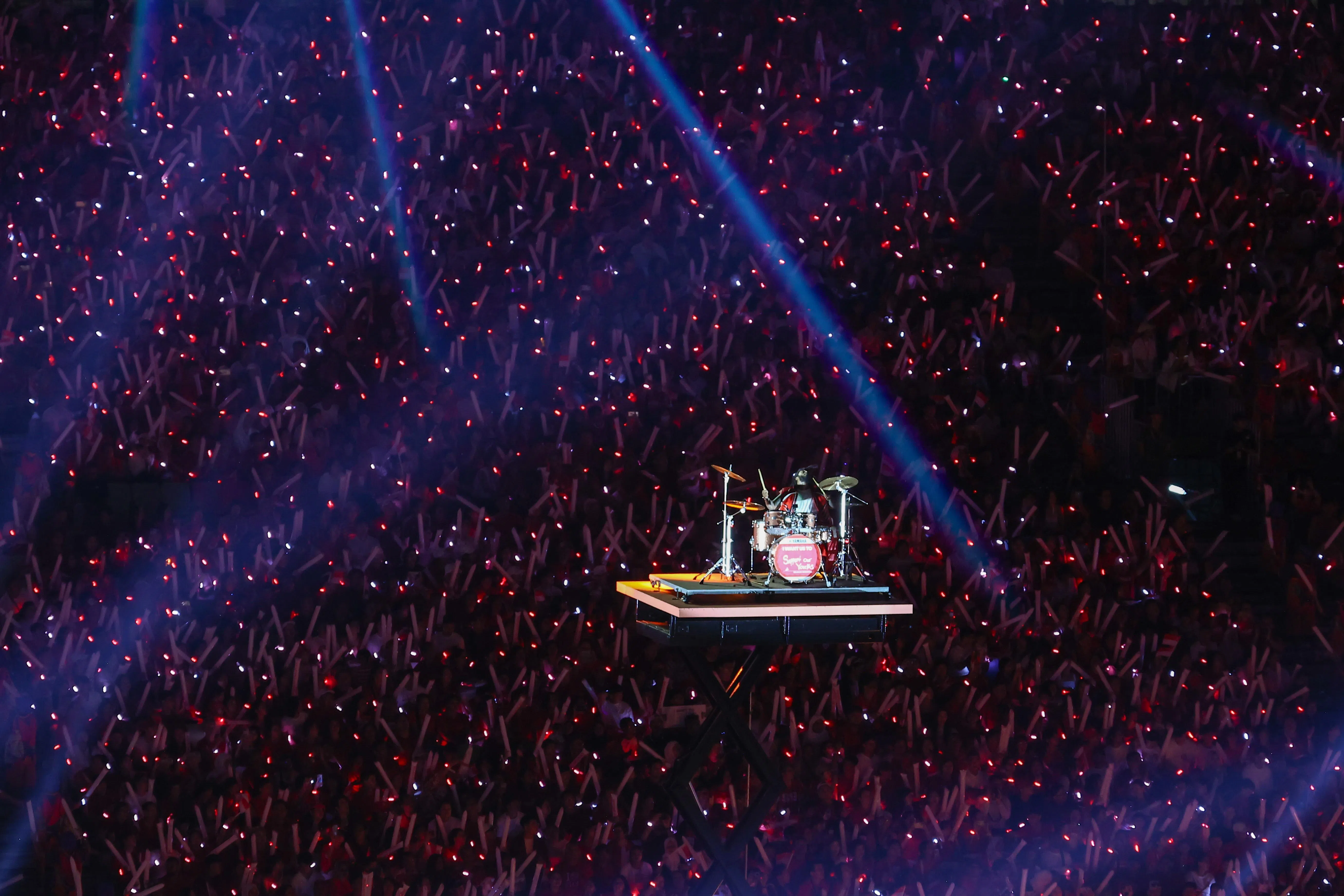

贾伊今年也首次站上国庆舞台,与新加坡管理大学的Samba Masala打击乐队等团体共同呈献击鼓表演。

贾伊希望自己的故事能激励他人,让人们相信改变是可能的,并鼓励大家支持年轻人。“人们常说我们这一代,你们这一代,但社会在变,我们的心态也该跟着变。我们要互相支持,更要帮助下一代比我们做得更好。”

除了贾伊的故事,国庆影片也记录新加坡发展的来时路。其中,1980年代德光岛岛民的搬迁经历,是一段令人动容的记忆。

见证新加坡的发展 要记得上一辈的付出

现年87岁的李金兰,1971年与丈夫接手德光岛上的海鲜餐馆“德光海鲜楼”。她回忆:“那时生意很好,特别是傍晚和周末,除了岛民,还有很多从本岛来拜拜、休闲的人,还有当兵的。”

夫妻俩育有五名子女,幼女施静萍(51岁)回忆岛上童年生活时说:“那时生活很平静自在,放学后我们常跳进海里游泳。有时碰上虾苗季节,整片海水都是红色的虾苗,我们就用衣服捞起来,给妈妈煎蛋。”

1986年,政府通知德光岛居民必须搬迁。由于前路茫茫,李金兰一度陷入焦虑。

“那时要放弃很多东西,担心生意做不起来、孩子不能适应。以前在德光岛,租金很便宜,才几十元,到了本岛差不多要300元。如果一个月没生意,积蓄可能也会没了。”

如今,餐馆由施静萍、她的大姐夫和二哥共同打理。虽然不再掌勺,但李金兰坚持每天到店里看看。

施静萍说:“我们见证了新加坡的发展,这些都是先辈的努力和牺牲换来的,他们的打拼不是理所当然的,我们要记得上一辈的付出。”

正是这样的个人经历和集体记忆,构建了新加坡前行的基石,也为今年国庆庆典注入深厚情感。

庆典表演由39位艺人和3000多名表演者共同呈献

为庆祝建国60周年,庆典表演环节以国歌歌词为灵感,分为四幕,由39位艺人和3000多名表演者共同呈献。

表演围绕“新加坡人民”(Rakyat Singapura)、“我们崇高的理想”(Cita-cita kita yang mulia)、“带着新的精神”(Dengan semangat yang baru)和“前进吧,新加坡”(Majulah Singapura)这四个主题,带领观众重温过去,展望未来。

国庆庆典表演筹委会主席蔡育恩上校说,60周年象征完整的生命循环,因此表演聚焦“更新”和“新开端”的理念,从国歌的歌词中汲取灵感,激励人们携手迈向新征程。

民众:表演融入更多新元素 更具现代感令人耳目一新

金融管理员黎锦耀(63岁)和妻子郑映珊(61岁)受访说,能够亲眼目睹机动部队展示战斗机、坦克等,让他们感到震撼。他们认为今年的庆典表演融入更多新元素,更具现代感,整体感觉耳目一新。

谈到对国家的愿望,郑映珊说:“我们希望新加坡继续勇往直前,各民族之间保持和谐、多元包容,团结一致。”