大学应积极推动跨学科学习,发掘和培养人们的潜能,以便为社会创造价值,尤其是在人工智能时代。

教育部长李智陞星期二(8月12日)出席《大学革新:为新世界塑造传承与影响力》(Universities Reinvented: Shaping Legacy and Impact for a New World)新书发布会时,鼓励大学在教学、学习和研究方面,持续求新求变。

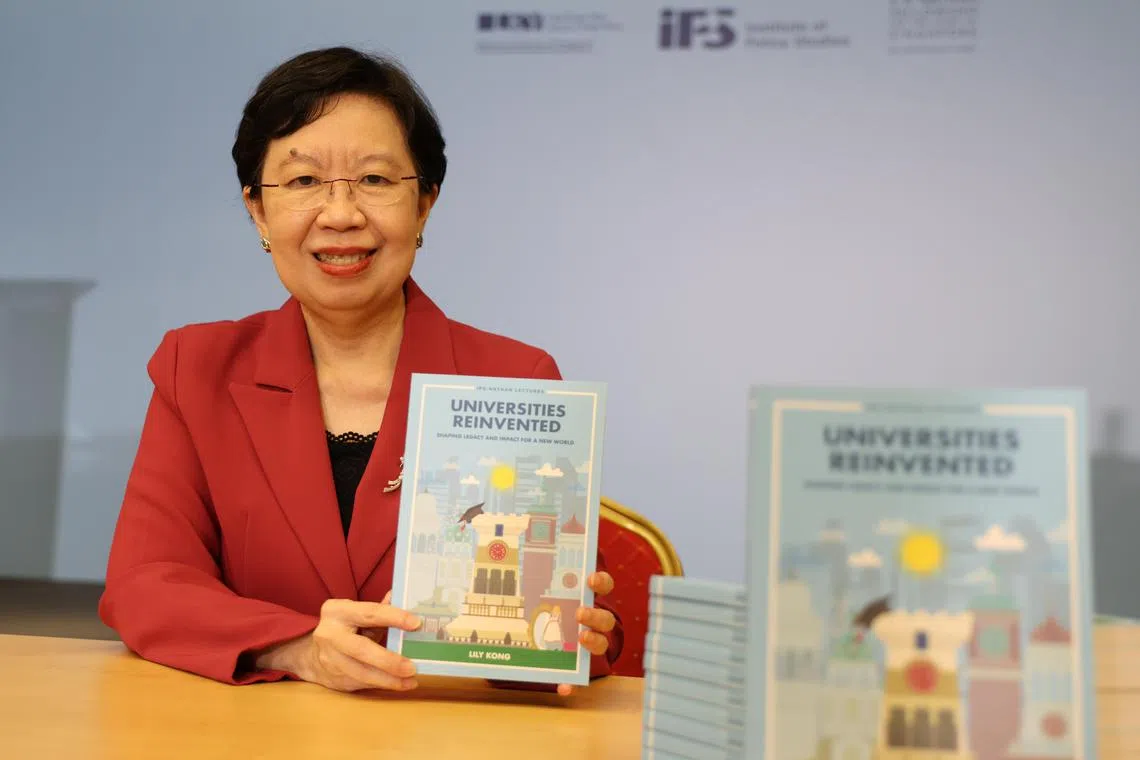

这本新书收录新加坡管理大学校长江莉莉教授,去年在“新加坡政策研究所——纳丹系列讲座”的三场演讲内容和对话会摘要,书名取自她的讲座主题。她在演讲中分享了大学如何顺应社会需求转型,继续在未来发挥作用。

李智陞致辞时肯定江莉莉对大学教育的贡献,指她提出的愿景与时俱进,也正是教育部努力推动的方向。

他说,新加坡高等教育自1905年的唯一医学院以来,已发展为拥有六所研究型和应用型大学。虽然提供优质教育的宗旨不变,但教学不应只停留在知识传授,大学更要培育人的潜能,创造价值、贡献社会和解决问题。

李智陞说:“这在生成式人工智能崛起的时代尤为重要,生成式人工智能可执行许多以往靠人工的工作,甚至超越人类。要帮助学生为人工智能变革世界做好准备,大学须超越学科教学,提供自我探索、建立韧性,以及为实际问题制定跨学科方案的机会。”

本地公立大学已开展这方面的工作。例如,新加坡国立大学成立人文与理学院、设计与工程学院;新加坡理工大学推出综合学术职场培训计划。

他也强调,大学应鼓励不同年龄层持续学习,扩大持续教育与培训课程,并确保课程内容和形式契合成人学员和业界需求。例如,新大开设数码经济行业实践硕士课程,新加坡社科大学属下成人学习学院则推动成人教学研究。

大学也应继续通过研究造福社会。李智陞举例说,南洋理工大学的气候转型计划,促进跨学府的气候研究工作;新加坡科技设计大学的未来通信研究与发展计划,则加强新加坡的5G网络系统。

他说:“大学不是为了研究而研究,而须以解决新加坡和世界面对的实际、复杂和多面的问题为目的……政府会继续资助大学各种有影响力的研究,建设更具韧性、可持续和数码化的新加坡。”

江莉莉:亚洲大学应发挥更大影响力 自主定义成功

江莉莉教授认为,亚洲大学接下来应探讨如何发挥更大的影响力。

她致辞时说,过去数十年来,区域讨论主要围绕大学如何追赶排名,以及遵循其他地区定义的标准。“或许现在更紧迫的问题是:亚洲大学如何引领,不仅是通过竞争,而是以我们的方式定义成功?”

新大为此在印度尼西亚雅加达、泰国曼谷和越南胡志明市设立海外中心,旨在促进大学与区域伙伴的长期协作。

她也指出,大学领导应有道德勇气,做出审慎的选择,不论是针对研究课题、优先事项等,或是如何平衡教育者和研究人员的角色。这种敢于挑战甚至打破旧模式的勇气,对大学坚守使命至关重要。

江莉莉说:“我希望大学一直是发掘知识的地方、社会的智囊团,也是孕育改善生活的新思想、新技术和新视角的源泉。希望大学在培养专业知识与技能的同时,也能塑造品格,赋予人们力量。”

约120人出席新书发布会,包括参与纳丹系列讲座的学者、新大代表和伙伴等。