星期三中午,丰树商业城翻新后的食阁外站着不少好奇的上班族,他们朝着墙上的屏幕,用不同语言问里头的人工智能机器人,新食阁有什么好吃的。

在附近mTower办公楼上班的商业项目经理陈筠雯(27岁)得知食阁本月初新开,星期三(8月13日)中午特地和同事一起来“试吃”,无意中“撞见”了虚拟机器人Kimberly。

“Kimberly挺有意思,可以和我对话,不过这里环境比较嘈杂,容易听错……我还是习惯直接进去食阁找我喜欢吃的东西。”

这座食阁是平价集团旗下80多家Kopitiam连锁店的最新一家,于8月4日开张,也是集团第一家采用人工智能(AI)技术为食客提供食物导览、摊位介绍,以及空置餐桌分布等信息。

平价集团餐饮业务支援部门主管谢奕铭受访时说,虚拟机器人由平价集团和本地一家科技公司共同开发,采用生成式人工智能技术,可用多种语言与用户互动。“今后,我们将根据大众的需求,在现有或新的分店使用新技术。”

《联合早报》记者也试用Kimberly,“她”可切换英语、华语、日语推荐食阁里的鸡饭、杂菜饭等实惠套餐。不过,一些食客希望还能获得更多、更实用的信息。

会计师林温迪(55岁)说:“希望机器人还可以告诉我不同摊位的等候时间和优惠价格。”

在附近上班的谷歌传播事务经理妮塔(Neeta,45岁)告诉记者,很高兴看到食阁尝试新技术,不过系统的辨音能力还有待提高,信息内容还能更完整一些。

她说,“机器人的kopi(咖啡)英语发音不太对,听上去像copy(复制);希望机器人还能告诉我不同摊位的套餐价格、排队人数等具体信息,而不是笼统的介绍。当然,使用Kimberly是个很好的开始。”

除了Kopitiam食阁使用AI进行餐食导览,也有餐饮业者计划用AI进行食材加工和烹饪。

三盅两件探索智能厨房解决方案

在本地开设15家餐馆的三盅两件控股有限公司星期三发文告说,旗下的三盅两件投资私人有限公司,与上海领先的电子商务和机器人公司熙香科技股份有限公司,签订了合作备忘录,双方将成立合资公司,开发利用AI的智能厨房解决方案,以应对人力短缺与成本上涨的问题。

三盅两件总裁黄志强受访时说,这项合作还处于起步阶段,并不代表三盅两件餐馆会用AI烹饪,合作的意义在于今后探索新的业务领域,譬如进军学校等用餐数量较高且较有规律的场所。

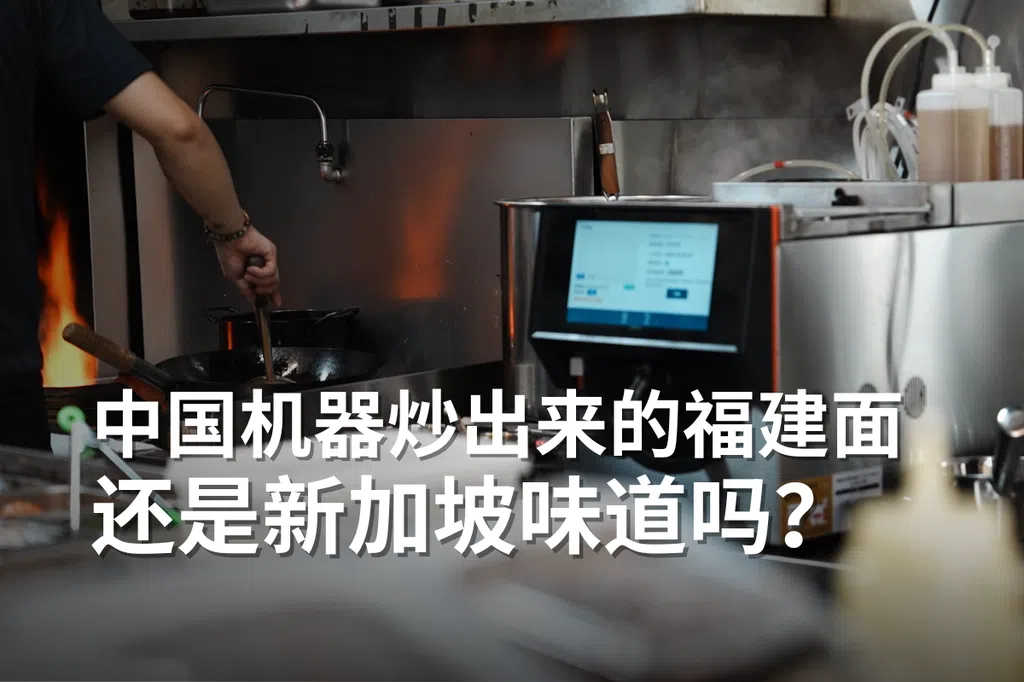

在女皇镇玛格烈通道小贩中心开档卖福建面的洪集丰(53岁)去年10月从中国进口两台人工智能烹饪机,先通过人工将食材逐一放进已设定了“火候”的烹饪机,然后让机器手臂翻炒,省下一些重复性的炒面动作。

上月他又在新加坡国立大学开了第二个档口。不过,他觉得机器并不能完全替代人。

“尽管福建面的煮炒环节可以由机器替代,但剥虾壳、熬汤等食材处理工作仍需要人工进行,设备的正确使用和维护更需要人来把关……本地有经验的餐饮业者越来越难聘请,这也许是机器无法解决的问题。”