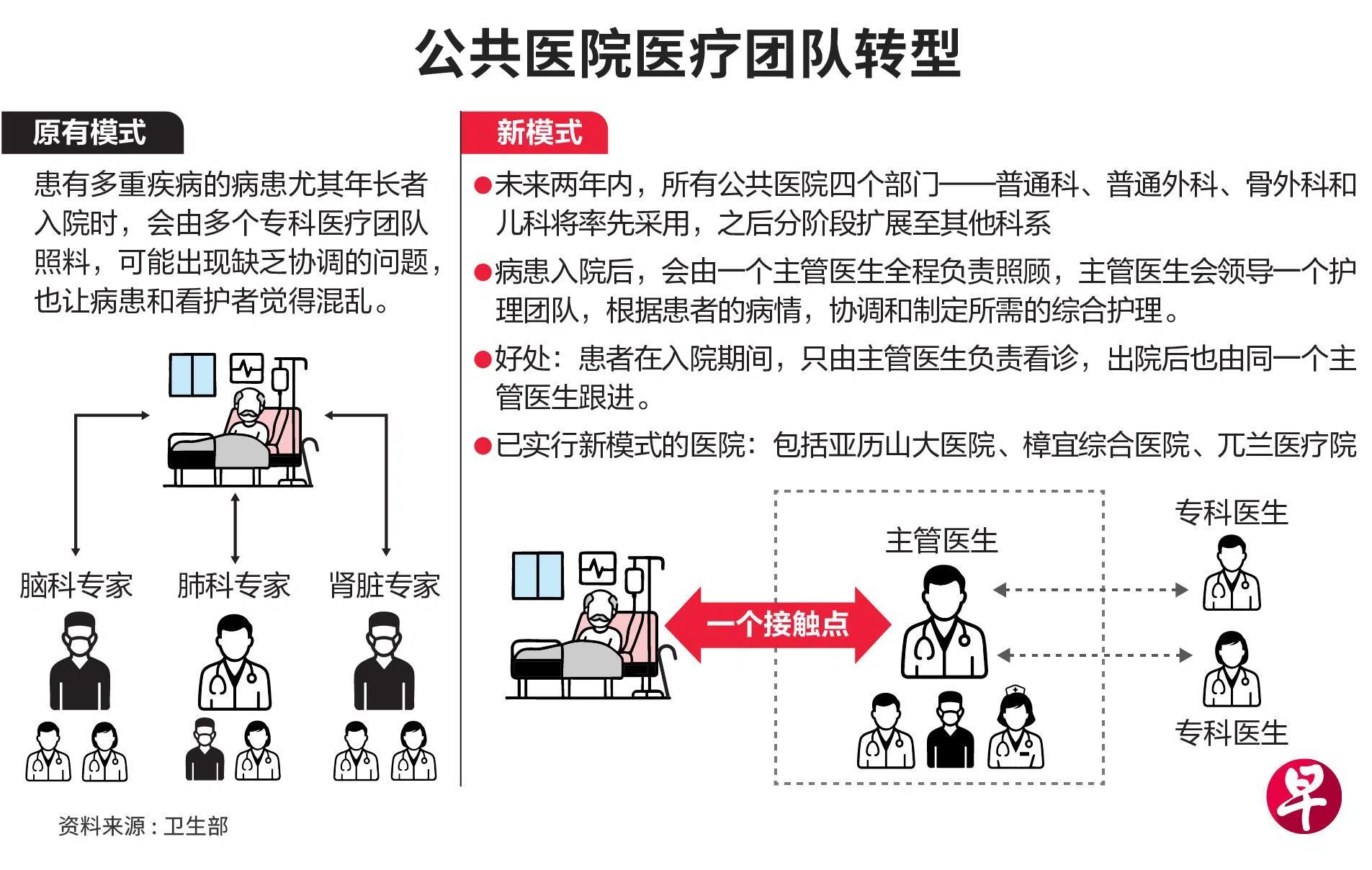

病患日后住院时,所有治疗将由一名主管医生负责看诊和协调。这么一来,可简化看诊过程,病患和家属不用与多个专科医生对接,出院后若需继续在医院复诊,也尽可能由同一个主管医生跟进。

我国所有公共医院将在未来两年内,率先在普通科、普通外科、骨外科和儿科四个科系,采纳主管医生(Principal Doctor)新模式,并在之后分阶段扩展至其他科类。

为确保有足够人选担任主管医生,卫生部将加大力度培养更多医院临床医生(Hospital Clinician),包括检讨他们的薪酬,以及优化升级计划,确保职业发展路径与专科医生旗鼓相当。

卫生部自2020年推出医院临床医生计划至今,已培训约150名医院临床医生。

社会政策统筹部长兼卫生部长王乙康星期六(9月20日)在新加坡医药理事会医生宣誓仪式上致辞时,强调医院医疗团队转型的必要。

他指出,公共急症医院的护理团队模式向来由专科医生主导。这个模式一直运行得很好,尤其当患者群体年龄较年轻,且主要因急性和偶发性原因才到医院就诊。

“这些年来,这已成为新加坡和世界各地的默认医院护理模式。患者现在无论病况,只要dua lo kun(福建话“大医生”,即专科医生)看诊……但这不是最理想的模式,尤其当我们有越来越多患有多种复杂病况的年长者。”

王乙康以一名因头部受伤入院的年长病患为例说,按目前的安排,患者入院后,可能要看不同的专科医生——一个治疗伤势,一个调查患者为何晕眩导致跌倒受伤,另一个负责管理患者的慢性疾病。这意味着,患者和家属可能要向不同医生重复病况,也要理清不同医生的治疗方案和药方。出院后,也必须到不同诊所复诊,每次可能得耗上几小时的时间。

“更好的做法是整合与协调不同的治疗,让患者和看护者全面了解患者的健康状况,以及相应的综合护理计划。这需要医院护理团队进行重大转型。这个过程将耗时几年,但已经展开。”

今年初,公共医院已在几个特定科系,如普通科、普通外科、骨外科和儿科采纳了新的主管医生模式。

率先在这四个科系推行新模式,因当中的患者经常出现相互关联的病况,且属下的专科医生都经过一样的广泛诊治培训。超过一半的专科医生来自这四个科系。

新模式下,患者入院时,院方会在分诊后根据患者病况,为他配对一名主管医生,负责协调和制定护理计划。患者住院期间和出院后,只要与负责案例的主管医生对接即可。这样的安排有助减少患者出院后,到不同专科诊所复诊的情况。

医疗团队转型逐步在住院和门诊环节推行

卫生部回答《联合早报》询问时补充,医疗团队转型将逐步在住院和门诊环节中推行。一旦全面落实,理想的情况是由主管医生持续负责手上的案例,以减少患者转介不同专科医生的必要。出院后的安排主要依患者的病况而定。患者若无需医院护理,就能交回给家庭医生或综合诊疗所跟进;若还需要到医院复诊,患者将交由适当的医生负责,不一定非得是住院时的主管医生。

主管医生可由专科医生或医院临床医生担任,并都具备广泛医疗专业知识和能力。若有必要,主管医生可向其他专科医生或医疗保健专员寻求治疗建议。

卫生部说,主管医生一般会有至少五六年的行医经验。但是否让一名医生担任主管医生,首要考量是医生的能力。治疗过程中,患者提出的问题若需要专科医生亲自回答,护理团队将做出相关安排,与现有程序一致。

目前,已落实主管医生模式的医院包括亚历山大医院、樟宜综合医院和兀兰医疗园。