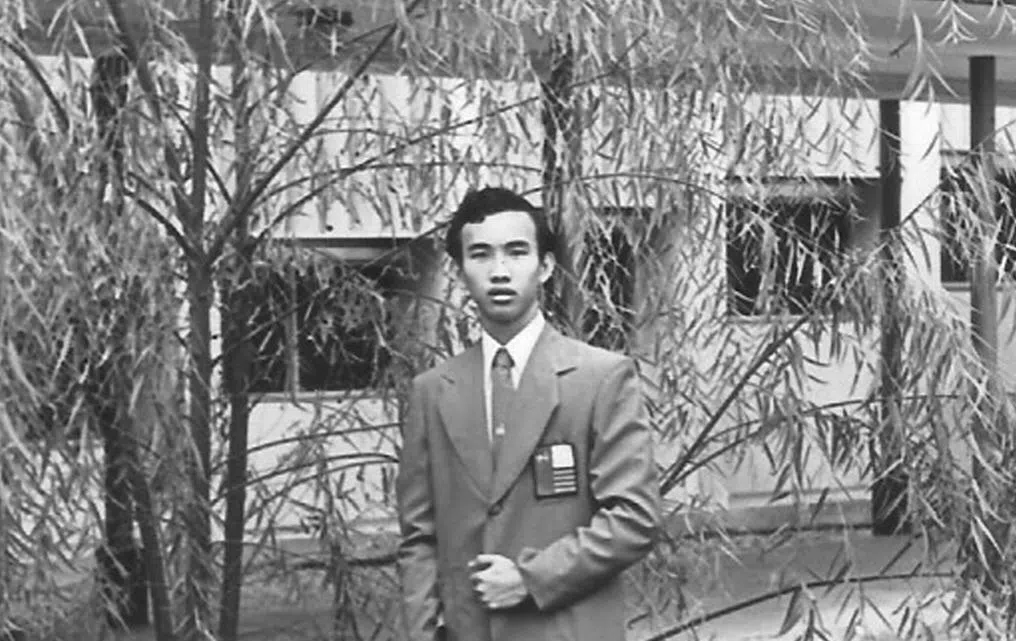

林诗晖是华校生,父亲林徐典教授是新加坡国立大学中文系前系主任,母亲在崇福学校执教。林诗晖自小说华语和海南话,小学在崇福,中学到立化,所有科目都以中文教学,除了英文作为第二语文来学。高中念国家初级学院,所有科目全以英文教学。

回忆起这段经历,67岁的林诗晖说:“当时坐在讲堂,虽然不是完全听不懂,但的确很难。”

重要的是,他没有时间恶补英文,当时同时参加两个课外活动,每星期有三个傍晚练习羽毛球,两天负责学生会活动。结果国初第一年,数学、生物和物理科学三个主要科目,考了两科F一科E的“烂”成绩,勉强升班。第二年的预考成绩,两科E和一科D。

幸好A水准会考前专心啃书,三个主科考出A、B、C的成绩,刚好符合念国大医科的最低入学资格。

两年在国初的英语环境浸濡并不足以让他轻松应付五年的医科课程,尽管顺利毕业,成绩还是徘徊在C或D的边缘。

他的英文在国初“启蒙”,跟着在国大医学院打下基础,服完兵役后到中央医院内科医学部门实习让他的英文有所提升。正当他以为自己的英文还不错时,却在一项其他医生认为最容易的专科语文测试中,遭遇滑铁卢。

林诗晖说,他获卫生部奖学金到美国接受两年专科培训,出发前须通过英文、基础科学和临床医学这三科测试。考过的学长都说,基础科学最多人不及格,英文最简单。林诗晖言听计从,专攻基础科学和临床医学两科。

“不料,不及格的竟然是英文!哈哈,我相信自己是前无古人、后无来者!我分析不及格的原因,应该是考试用广播器播放美式英语,我听不清也听不懂,没办法准确作答。”

英文科失利,他必须补考托福(TOEFL)。

“这可大意不得,我花了一个月时间专心准备,找英文书读、每天听英国广播电台、看美国电视节目。结果,皇天不负有心人,差一分就得满分。”

从不及格到几乎满分,这个经历让他确定一件事:“只要非常专注、用对方法,一定能得到好成绩。”掌握窍门后,之后攻读脑电图专业、中医学及国大工商管理硕士课程时,都收割多个优等。

以自身历程勉励他人 坚信天生我才必有用

林诗晖笑说,自己是大器晚成。“我的英语这么差,能做到教授,真的是意料之外,我以为副教授已经不错了。毕竟一切都用英文英语来衡量。

“大器晚成也无所谓,因为天生我才必有用。我希望我的学习历程能鼓励那些成绩不太好的人。现在不好,不代表将来一定差。没有失败的经验是不会成功的。就算是失败,我也不会找借口,因为世上没有容易的事,也没有不可能的事。”

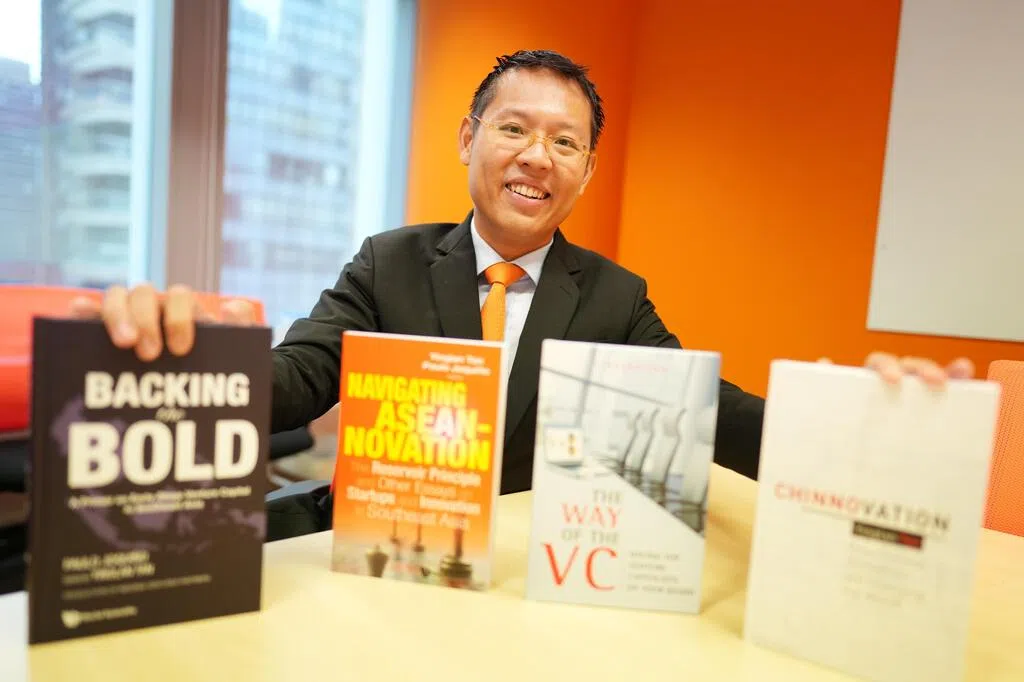

这些年来,他在以英语为行政语言的医学领域崭露头角,担任多个重要职务,包括新保集团教育署长、新加坡医学专科学院院长、卫生部专科医生培训联合委员会联系主席、亚细安神经内科医学会主席,以及国际抗癫痫联盟亚洲大洋洲事务委员会主席。

而今,林诗晖不仅是国立脑神经医学院的高级顾问医生,也是国大两所医学院的教授。

今年他再次获卫生部颁发年度全国医学卓越奖的卓越临床医生奖。他第一次获得同类奖项是在2015年,当时得到全国卓越临床医生教育家奖。

林诗晖说:“行行出状元,首次尝试做不好是正常的。但只要长久坚持做一件事,日复日不断重复,最终一定能精深于此,就像绑鞋带那样熟练自然。”

他以辉煌的成绩,完成了“西游”记的人生篇章。

凭既来之则安之性格 成就本地医学界多项“第一”

林诗晖教授的医学生涯里,有很多个“第一”的名堂。

他是新加坡第一个接受癫痫症培训的专科医生;新加坡第一个获美国临床神经生理学认证的脑电图(Electroencephalogram,简称EEG)专科医生,他也是中央医院第一个针灸诊所的推手、以及新加坡内科医师学院的创始主席。

这些成就,与他“能做就试做”的心态不无关系。

学医不是他小时愿望,但因学医能暂缓服兵役,会考成绩又勉强过关,他才选读医科。在中央医院内科行医准备选修专科时,本想修读感兴趣的心脏科或风湿科,正巧神经科有空缺,他就试试神经内科。

到了神经内科,想专研神经眼科,不料因神经内科必须转到陈笃生医院受训,而院方早已安排好培训人选,只剩下癫痫症无人选读,他无可奈何只能接受。他笑说:“当时真的是人在屋檐下,不得不低头。”

既来之则安之,成为本地第一位癫痫症专科医生后,他发现这个领域有许多不足和发展空间,特别是术前测试。因此,他引进视频脑电图测试,大大提高癫痫症手术的准确性。

领悟出人生有“五做” 盼设中西医综合医院

林诗晖说,自己每三到五年,会尝试不一样的职务或接受新任命,设下新目标,挑战自己。“有时候是人家给你新挑战,既然找上了我,我就试着去做,只要脸皮够厚就行了!”

过去10年,林诗晖领悟出了人生的“五做”:做工、做事、做戏、做人、做梦。

第一是做工。有做工就有薪水养家过活。林诗晖有三个儿子,小儿子出生后,原为护士的太太辞职在家育儿。养家糊口是重担,所以做工要尽职。

第二是做事,不一定有薪水,诸如理事会等行政任务,做事是外人评估自己能力的凭借,因此讲究技巧,像事前要搞清目的、需时长短,同时不能兼顾太多,以免分散精力。

第三是做戏。林诗晖说,人生宛如舞台,每个人都是演员;这场人生戏无法彩排,也不能重播。演某个角色时,就要担起责任和后果。人生的戏演多了,演技升华,就更得心应手。

第四是做人,是五“做”里最难的。台上做戏,台下做人,林诗晖说:“立业先立德,做事先做人”。伦理道德及人品一旦不及格,万事皆失败。

第五是做梦。每个人都应拥有梦想,胸怀大志,才不会得过且过。梦想须付诸行动,否则终究是南柯一梦。

林诗晖说,自己现在的梦想,是设立中西医都属标准临床治疗的综合医院。“这是大梦,不可能一人完成,需要卫生部、医院、中西医通力合作,非常不易。不过,天下没有简单的事,也没有不可能的事。”

人生如逆水行舟,不进则退。林诗晖把自己“来者不拒”的性格,发挥得恰到好处。

开设针灸诊所 辅助西医治疗神经系统疾病

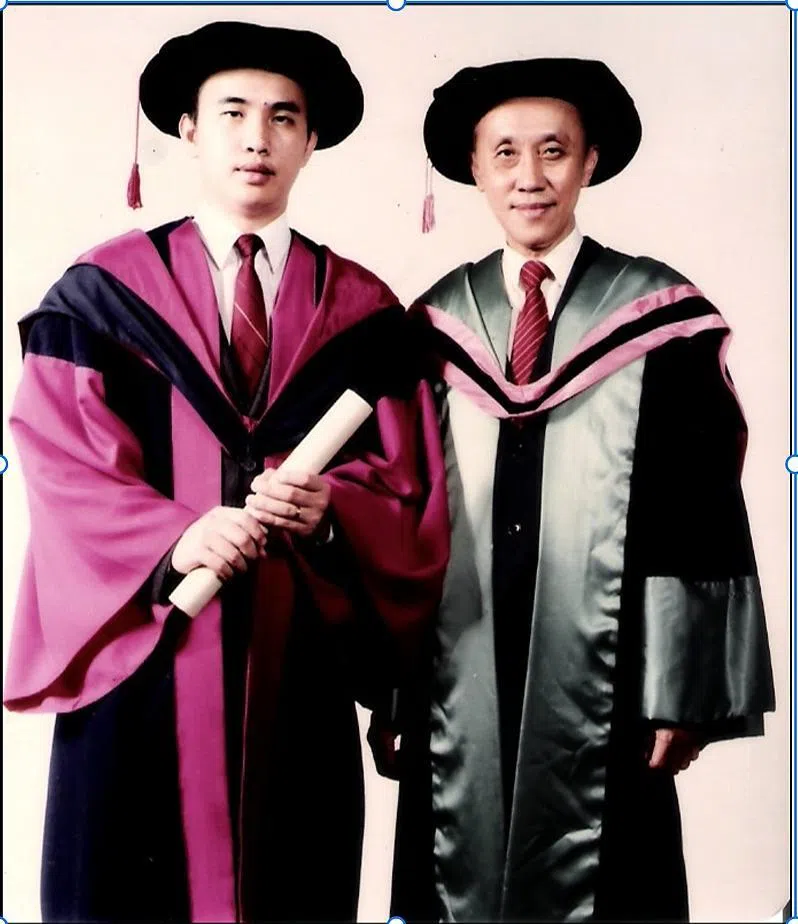

林诗晖的父亲林徐典教授,是国大中文系重要奠基人,对他的影响甚大。

“我父亲的成就很大,我无法超越,但我有自己的路。他和母亲对我最大影响是送我进华校,造就了今天的我,让中文成为我DNA的一部分。”

尽管华文教育背景让他走了一段颇为曲折的“西游记”,但在1995年,一项新任务开启了他“东游记”的潜力。

事缘1990年代初,传统中医渐受关注,政府当时有意规范传统中医执业标准,成立了中医管理委员会。

1995年,卫生部问林诗晖是否有兴趣担任针灸研究委员会的副主席一职,他一口就答应。林诗晖说:“我从小就看武侠小说,对穴位和点穴功夫非常好奇,终于有机会多了解针灸,当然义不容辞。”

挑了担子,就得自我充实。次年,他报读新加坡针灸学会开办的周末课程,以简体中文完成两年的中医病理学和诊断学等科目。

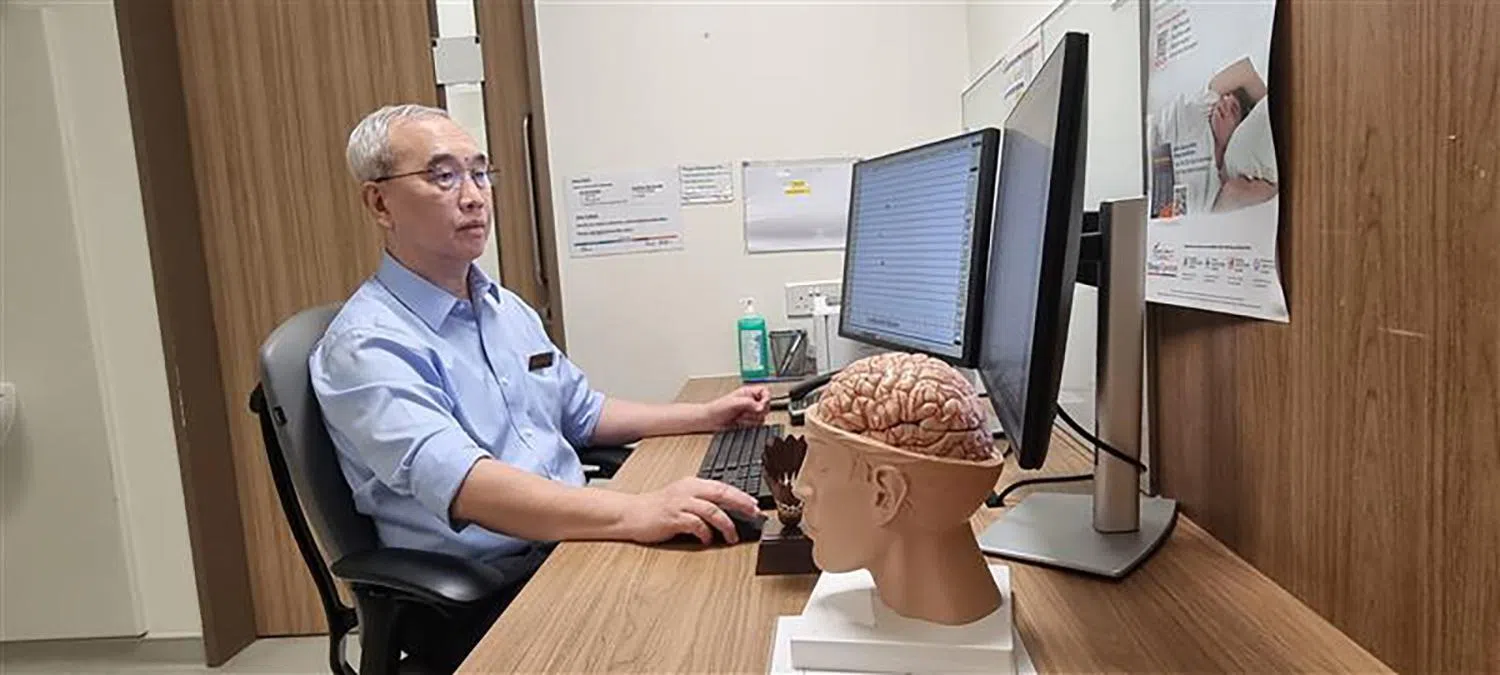

见证了针灸的疗效,加上卫生部的支持,他在1998年主动要求在中央医院开设第一个针灸诊所,以辅助西医治疗没有疗效或副作用过强的神经系统疾病,如中风、癫痫症、头疼等。

这个建议并没有得到当时的上司支持,而是要求他必须先征得医院道德委员会的同意。有意思的是,委员会成员一致赞成开设,因为大家都曾体验过传统中医的优点。不过,针灸诊所没有独立的诊室,而是借用医院神经内科的两个住院病房。

“当时面对很多阻力,主要是很多西医不相信中医,在他们眼里,一根针怎么会使你病好呢?传统上,西医治病主要是治疗看得见的东西,像肿瘤、验血报告、血糖指数等。中医说的穴位、经络、虚、寒等,都是看不到的。”

尽管如此,针灸诊所却门庭若市,除了转介的门诊病人,中风住院的病人也就近求医。

好景不长,2002年,神经科部门主任认为针灸部不应附属于此,把它迁至麻醉部门疼痛管理科之下。林诗晖忍痛离开针灸诊所,结束“东游”记,继续在神经内科当专科医生。

推动中医临床培训计划 改革本地中医考试认证

之后的15年,他把精力用在专业资格鉴定领域。他创立的亚细安神经病学会和亚洲癫痫学院脑电图认证考试,因严谨和权威性而成为行业的黄金标准,过去20年认证超过500名临床医护人员。脑电图是诊断神经系统疾病的重要工具,而解读脑电图是公认高难度的作业。

他也举办了多个亚洲区域的神经病学、癫痫和脑电图的教学课程和研讨会,为区域专业医学培训作出极大贡献。

2017年,他的“东游记”出现转折,这次是西学中用。他先是加入中医管理委员会,之后担任卫生部传统与辅助医药部主任兼中医管委会注册官,负责推出以能力为基础的中医临床培训计划,改革本地中医注册考试和认证。

林诗晖说,时隔15年,中医现在的发展不可同日而语,相信再过三五年,中医会纳入西医体制,成为重要一环。

“我们采用新的护理模式,把中医带入传统西医治疗框架里,尤其是针灸及中成药的使用,根据循证研究法,了解中西医相辅相成的疗效以及能否降低长期的医疗成本。”

四年前升级当祖父 收获人生最大喜悦

自1980年穿上白袍以来,林诗晖在行医者、教育者、研究员、行政管理者和跟随者之间切换身份。

他引用古训“上医治国、中医治人、下医治病”,说明自己如何从最初是治病的行医者,累积经验后成为治人的教育者,后来顺势成了参与医疗管理的策划者。这是一条许多医界领袖同样走过的职业发展道路。

然而,他现在最大的喜悦之一,是跃升为祖父的含饴弄孙之乐。

帮忙照顾三个年龄介于11个月大到四岁的男孙,是他每周三天羽毛球练习之外,笑容最多的时刻。“我39年前当了父亲,四年前当了祖父,生命得到了延续,何其乐哉!”

难怪他说,“久旱逢甘雨、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时”这人生四大喜事,都不及此。