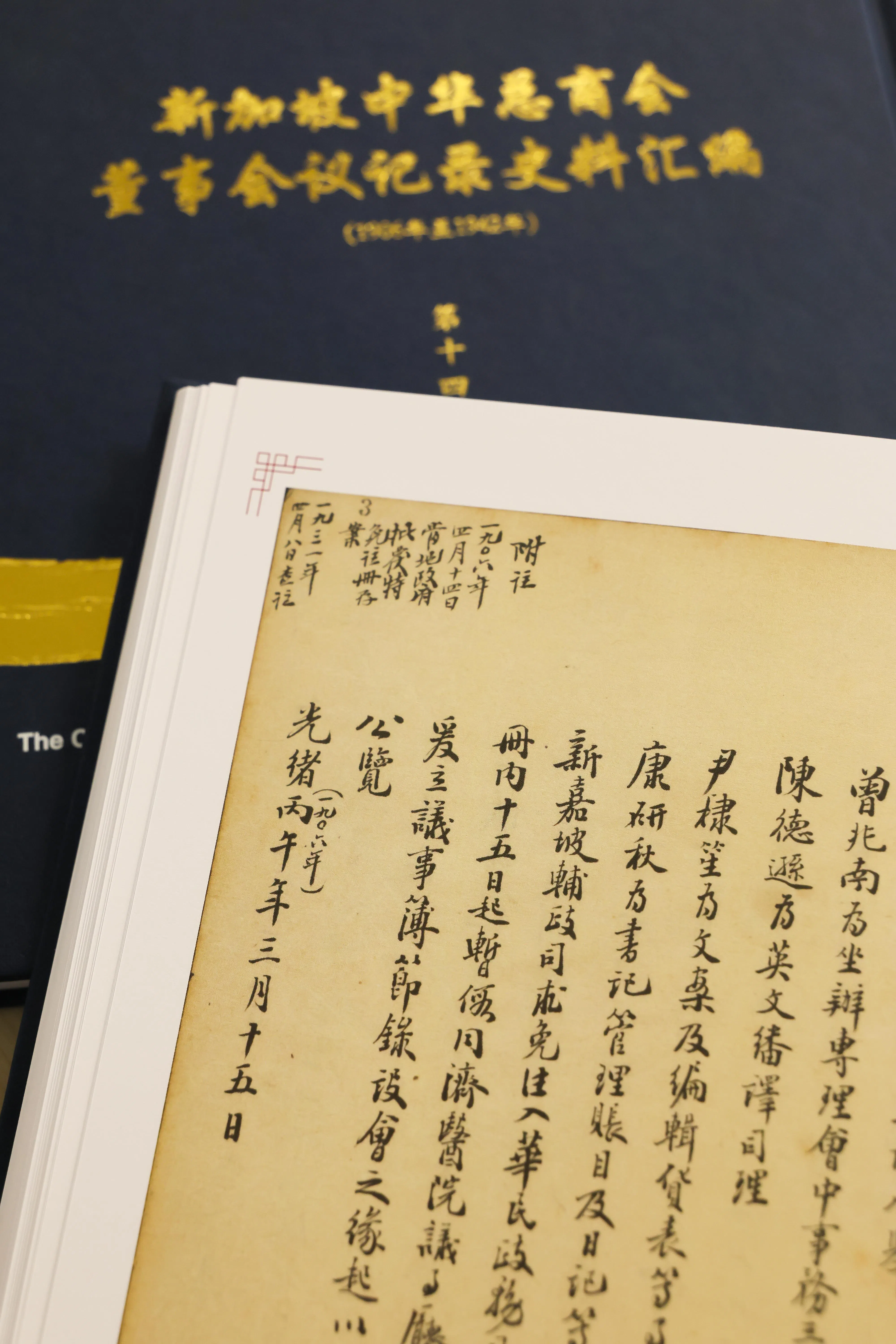

二战时期因埋藏地下而幸免于战火的新加坡中华总商会董事会议记录,现已汇编成书,为研究学者提供1906年至战前,本地华商文化和社会发展的珍贵史料。

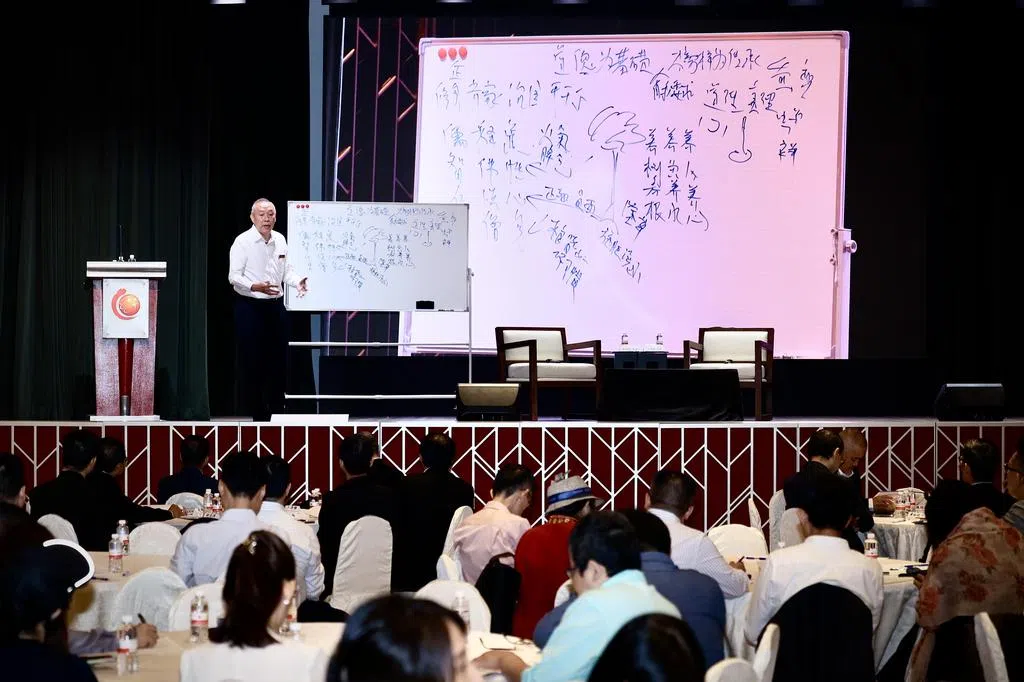

总商会在星期五(9月26日)的“2025新马华商文化研讨会”上,为《新加坡中华总商会董事会议记录史料汇编(1906至1942年)》14册套书举行推介式。

这套史料汇编完整呈现总商会自成立至战前这段期间的董事会议记录,内容涵盖总商会的筹组与发展、议事机制、管理架构,以及每年每月讨论的重要事务与课题。

总商会首席研究员兼华商文化馆馆长陈丁辉博士说,这些记录不仅展现总商会在社会变迁中的角色与影响,也探索总商会与中国清朝和民国政府、英国殖民政府的复杂关系,更反映新加坡华商如何在动荡历史中自我调整、迎接挑战并持续发展。

陈丁辉说:“这套书不仅是商业史的史料,也是观察本地华商文化与新加坡社会发展的重要文献,并且所有会议记录都是由秘书处工作人员用毛笔誊写的,例如邱菽园,因此具有颇高的书法艺术价值。”

收录逾700份会议记录 见证总商会百年历程

总商会名誉董事李秉蘐博士受访时说,他自攻读博士学位开始,便动手整理这些史料,前后长达约20年。国家档案馆也在2006年协助整理和扫描。

全书收录超过700份会议记录,文字中夹杂方言词汇、马来文或英文翻译,不同方言群体的记录者,语言风格也不同,凸显总商会的多元帮群背景与文化交融。

总商会退休秘书曾庆元在国家档案馆的口述历史中忆述,他的祖父曾则舆在太平洋战争爆发后,冒生命危险动员众人,将档案和会议记录等资料装入木箱,埋藏在“大夫第”宅内的花园里,因而完整保留了这批史料。

1873年建成的“大夫第”,原是潮州富商黄亚佛的宅邸,是本地当时的四大潮州名宅之一。1912年,总商会购置这处产业,作为永久会所。1960年代,“大夫第” 被拆除重建为商会新大厦。

陈丁辉说,这批史料不仅逃过战火与虫蛀,也可能是东南亚地区唯一保存完好的商会档案,见证了总商会的百年历程。

今年是总商会华商文化基金和新加坡国立大学中文系第二次联办“新马华商文化”研讨会。国大中文系副主任许齐雄副教授在活动上致辞说,总商会向来对文教事业的支持和投入,让学生和研究学者受益。

“总商会作为这个区域历史悠久的跨帮群组织,扮演着举足轻重的关键角色。总商会不仅仅是商人、商号的议事组织,也积极投入地域政治、社会福利和文教事业中。”

这套14册史料汇编将率先赠送给国家图书馆、国家档案馆、国大图书馆,以及南洋理工大学图书馆,未来还将推出线上电子版,助力华商文化的研究工作。