47岁的林佑鸣每三个月需到国家心脏中心复诊。他胸膛里跳动的是已陪伴他九年的左心室辅助器(left ventricular assist device,简称LVAD),俗称人工心脏。靠着这个由电线和电池驱动的机器,他得以延续生命,目前已是新加坡等待心脏移植时间最长的患者。

九年前,林佑鸣常驻中国工作,一次到河南旅行途中,危机骤然降临。

他回忆:“开车时突然感觉胸闷,后来情况加剧,全身冒冷汗,胸口闷得无法入睡,我知道这次完蛋了。”

辗转送院后,他被诊断出三条心脏主冠状动脉严重堵塞,且位置凶险,无法进行常规球囊扩张手术。林佑鸣说:“幸亏主治医生请来他的师父,才救了我一命。但因为耽搁了一天,我的心脏已经衰竭了。”

心脏移植机会渺茫 人工心脏成唯一选择

林佑鸣对本地医疗系统更有信心,出院后决定返回新加坡就医。在新加坡国家心脏中心,他被确诊为末期心力衰竭,心脏已无法有效泵送血液至全身。为他诊治的国家心脏中心心衰计划主任张润懿助理教授说:“末期心力衰竭患者一年内的死亡率高达50%,药物通常已无法控制病情,唯有心脏移植或植入人工心脏才能延续生命。”

然而,心脏移植的机会微乎其微。国家心脏中心心脏移植与人造辅助器计划主任陈廷意助理教授指出,新加坡捐献的健康心脏数量非常有限,每年平均只能进行二至六例移植手术。他说:“目前有17名患者在等待名单上,许多人都在漫长的等待中煎熬。”

为了活下去,林佑鸣别无选择。当医生告知他植入人工心脏的成功率超过95%时,他说:“好,就做吧!逃避救不了自己。”

重获新生 学习与“机械心”共存

人工心脏是一个精密的机械泵,通过管道连接心脏大动脉,代替衰竭的左心室将血液输送至全身。术后仅两周,林佑鸣就出院了。

“这台机器给了我第二次生命,”他说,“手术前,我吃什么吐什么,全身水肿,彻夜难眠。安装后,虽然起初几个月需要适应,但之后我便能正常生活,和普通人无异。”

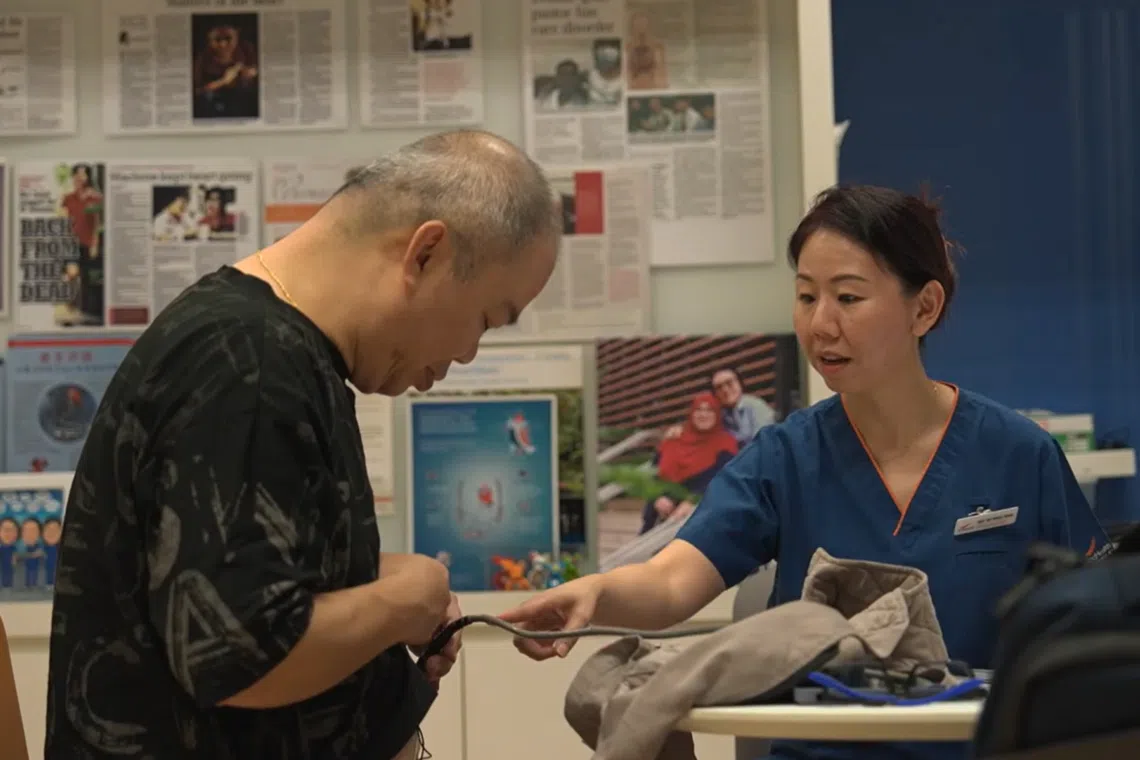

但装上人工心脏并非一劳永逸。它需要两块电池持续供电,控制器和电池重约两公斤,林佑鸣必须随时穿在特制背心中携带。从更换电池、连接线路到日常护理,他也要接受培训,学会后才能出院。

体重成移植最大障碍 九年等待路漫漫

尽管人工心脏的五年存活率约为70%,与心脏移植相当,但心脏移植无需担心机器故障,且感染和出血风险较低,因此生活质量普遍更高。九年来,林佑鸣一直在移植等候名单上。

陈廷意助理教授解释,匹配合适的心脏极为困难,捐献者与接受者的血型和体重需要匹配。他说:“不能将太大的心脏放入小身体,反之亦然。理想的接受者体重应在80公斤以下。”

张润懿医生也表示,这正是林佑鸣面临的最大挑战。他说:“他的体型偏大,体重约100公斤。由于身上有辅助器,他无法游泳或进行剧烈运动,流汗过多也可能导致感染,这使得他在运动减肥方面处于劣势。”

为了达到移植标准,林佑鸣彻底改变了生活。昔日被朋友戏称为“酒王”,能喝下好几桶啤酒塔、多瓶洋酒的他,如今滴酒不沾。抽了二十多年、一天两三包的烟瘾,也在住院期间戒掉了。

不向命运低头 活出精彩人生

去年,林佑鸣再度接受开胸手术,更换了续航能力更强的新一代人工心脏HeartMate 3。医生坦言,每次开胸手术都可能因上次手术遗留的疤痕组织而增加风险。林佑鸣说:“我希望下一次动的手术是换一颗真正的心脏。”

九年的等待未让林佑鸣的生活停摆。他重返职场,凭毅力取得专业文凭和机械工程学位。更重要的是,他与不离不弃的女友步入婚姻殿堂。他动情地说:“她20岁就跟着我,我发病时才22岁。我曾给她一笔钱让她走,但她又跑回来了。”如今,他们希望拥有一个孩子,“万一我不在了,还有孩子陪着她。”

回首这九年,林佑鸣依然感恩,他说:“这已是上天赐予的第二次机会,除了身上多了两块电池,我能像常人般生活。我已走过近十年,更希望拥有下一个二十年。”