本地一家公司获文莱政府批准,在当地一片7.2公顷的红树林地段开设青蟹养殖场,预计今年年底就可开业,初期每年可产至少1万2000只青蟹。

这家公司AQUAST由陈荣鑫(51岁)创办;他是联合鱼行的第四代负责人,新公司是鱼行的子公司。陈荣鑫接受《联合早报》访问时透露,他准备在文莱开设首个农场,利用当地红树林的自然环境养青蟹(mud crab)。

青蟹主要分四种,包括锯缘青蟹 、拟穴青蟹 、榄绿青蟹和紫螯青蟹。本地市面上常见的斯里兰卡和印度尼西亚螃蟹都属锯缘青蟹。

大约四年前,陈荣鑫发现市场上的青蟹体积越来越小,供应也越发不稳定,不可持续的养殖方式使青蟹的价格持续升高。

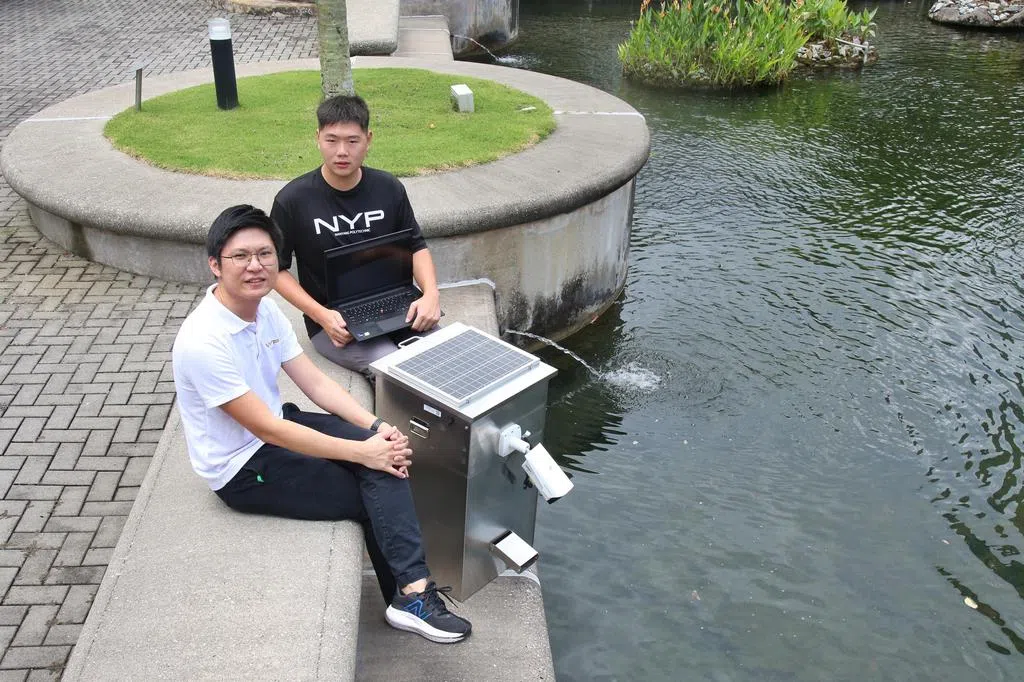

他从这个趋势看到商机,便联系淡马锡理工学院水产养殖创新中心。双方最终决定合力研发可持续养殖青蟹的方法,从源头改善生产量与品质。

目前,这个团队已能够产出无特定病原的青蟹。陈荣鑫说,当青蟹能抵抗白点症病毒等特定病原,它们的存活率就可大幅提高,进而提升产量和效率。

如何确保饲料营养充足是团队重点工作

让青蟹获取足够的蛋白质和必需的脂肪酸等营养也至关重要,这样它们才会个头大且肉质鲜嫩;因此,如何确保饲料营养充足是团队的重点工作。

饲料通常占水产农场整体成本的六七成。水产养殖创新中心高级科学家罗保良(40岁)指出,鱼粉是喂养青蟹的主要饲料,每公斤鱼粉的价格按质量而定,可高达130元。

为帮助业者降低成本,陈荣鑫的团队研究把回收的豆渣等厨余融入饲料中。此外,黑水虻幼虫以厨余为食,成年黑水虻富有蛋白质,也可用于喂养青蟹。

罗保良说:“我们可以用这些可持续的方式,在不影响青蟹生长的情况下替代鱼粉,不仅能帮业者省钱,也有助促进整体的循环经济。”

研发可持续的养殖方案只是第一步,之后还须有土地来实践这些方案,实现规模养殖。陈荣鑫坦言,在新加坡开设农场的成本高昂,加上土地稀缺,不太可能以低价拥有大片土地。

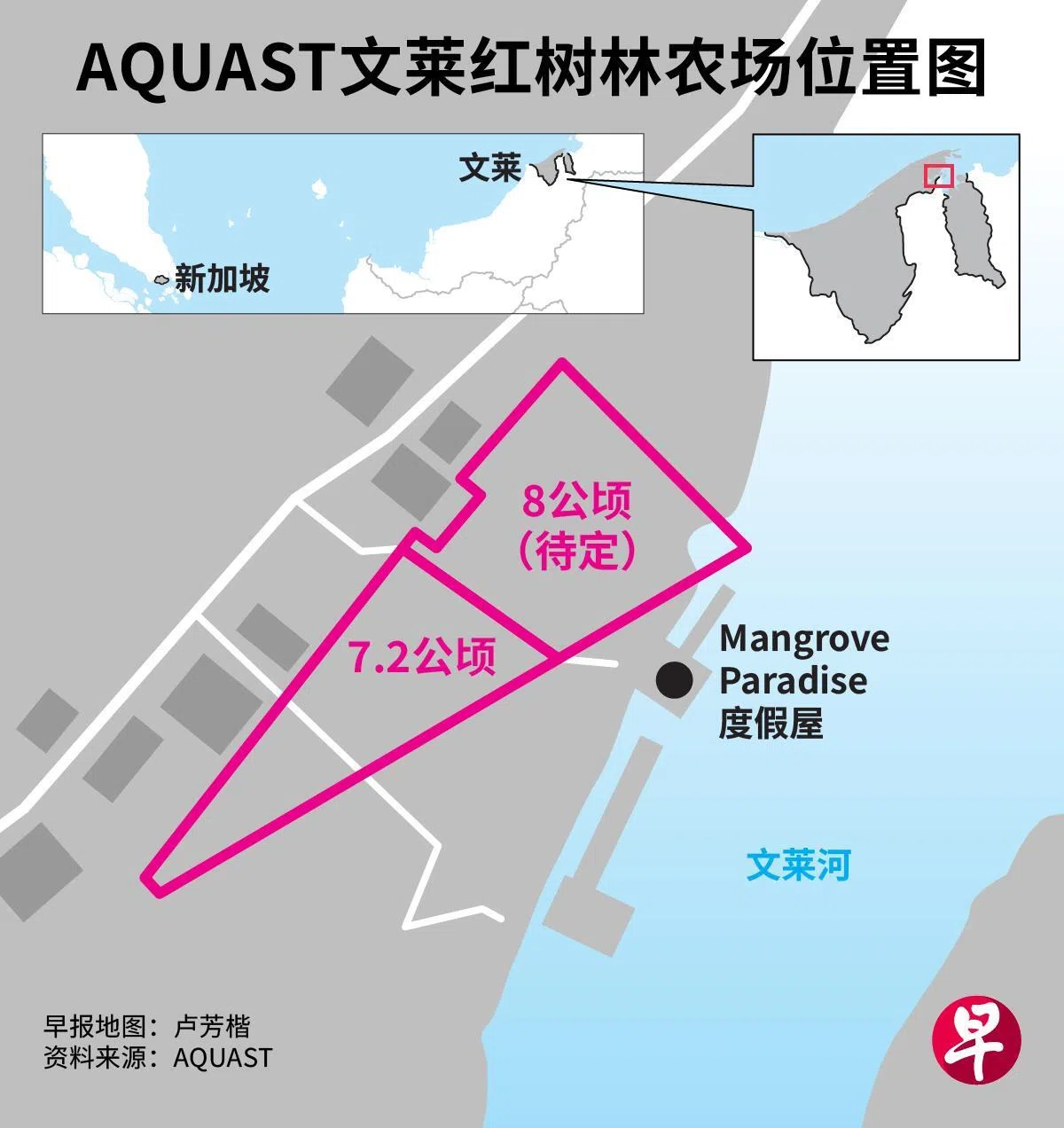

这促使陈荣鑫把眼光转向海外。他向文莱经济发展局提呈提案,最终获批准在靠近文莱河的红树林养殖青蟹。他婉拒透露租地费用。

初期每年可产至少11公吨青蟹

据陈荣鑫介绍,目前在文莱的可用面积约为7.2公顷,另8公顷还在协商,地契为五年,之后可能延长。农场的建设预计年底竣工,初期每年可产至少11公吨的青蟹。

AQUAST工程师袁浚益(55岁)说:“在红树林开发农场,不表示我们会砍伐整个红树林。我们只会清除一小部分以开辟道路等,同时确保红树林没有任何病原。其余的红树林会保留下来,让青蟹在自然的红树林中生长。”

在红树林养殖青蟹从某种角度上说也可为红树林提供保障,避免它因其他开发项目而被清除。若这种养殖方式可实现规模化,受保育的红树林会更多,可抵消的二氧化碳也就更多,未来或可用于生成碳信用。

陈荣鑫指出,这种养殖模式也可为当地创造就业机会,刺激经济。“我们也计划与当地学府合作,提供学生实习的机会,并促进农产等研究。”

此外,在初期磨合阶段,青蟹的产量会较小,主要卖给当地社群。陈荣鑫说,长期目标是提高产量,也可能养鱼等更多种类的水产,把一部分供应给新加坡市场,支持我国的自产自足目标。

“若证明在文莱红树林养殖青蟹可行,未来可以把这个养殖模式带到印尼和孟加拉等其他国家。”

我国在2019年定下“30·30愿景”,争取最迟到2030年将本地农业生产力提高到可满足国人30%的营养需求。

去年,时任永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生接受《联合早报》专访时,首次透露政府可能在未来几年检讨食品目标。今年3月,他在国会辩论永续部开支预算时说,政府已展开本土农产品生产策略的检讨,完成后会公布更多细节。