为了更有效地监测海上渔场周围的水质,新加坡食品局在我国水域部署了八个水质感应器。过去一年,柔佛海峡西部曾出现溶解氧含量低的现象,食品局通过水质感应器网络及时检测到情况,与渔场业者在水中注气,避免鱼群缺氧死亡。

食品局去年9月在柔佛海峡和南部海域部署了八个水质感应器,其中七个靠近海上渔场,集中在西北和东北部,另一个在南部、距离渔场较远的海域。

通过部署这八个水质感应器,食品局建立了水产养殖感应器网络(Aquaculture Sensing Network),实时监测溶解氧、温度和酸碱值等各种有关水质的参数。

《联合早报》记者日前随食品局人员出海,了解水质感应器网络如何帮助渔场业者预防有害藻华和恶劣水质等潜在危险。这是当局首次邀请媒体实地了解这个监测系统。

食品局城市食品科技署(水产养殖)首席科学家陈逸晖受访时说,在选择感应器的部署地点时,主要考虑的是须确保监测网络的覆盖足够大。

“我们也与渔场业者交流,建立信任,向他们讲解通过感应器网络监测水质,可以如何加强渔场的运作,推动可持续发展。”

其中一个水质感应器就设在沈松发(75岁)经营的渔场附近。他说,提升水质的监测对业者非常重要。“监测水质才可能在异常情况出现前及时介入,避免鱼群全军覆没。但安装水质感应器不便宜,我曾自掏腰包花了数千元,如今食品局建立水质监测网络,业者通过手机就可以监测水质,很方便。”

与环境局水质监测浮标相辅相成

国家环境局也在南部海域西林暗(Cyrene),以及林厝港、实里达、实龙岗、樟宜、东海岸、大士和德光岛附近海面,安置了八个水质监测浮标,实时监测水质,维持公共安全。

陈逸晖说,环境局的水质监测浮标监测的参数更多,包括油质等化学指标;食品局的水质感应器则主要监测会影响水产养殖的关键参数。

他介绍,建立水质监测器网络旨在确保本地水产养殖对水质的影响可控,同时针对业者可能面对的潜在运营风险及时发出预警,以便尽早采取缓解措施。

食品局和环境局监测水质的目的虽有不同,却可互补,例如当发生漏油事故时,可共同监测水质变化。

食品局指出,当发生漏油事故时,监测水质变化才可确定水产养殖受到怎样的影响。“监测工作为业者提供保障,也可以更好地集中资源,控制油污和清理受影响的地段。”

由于感应器浸入水中,表面容易寄生藻类或贝类等生物,若不定期维护,设备易遭腐蚀,影响监测的精准度,因此感应器每两周就得清理一次。

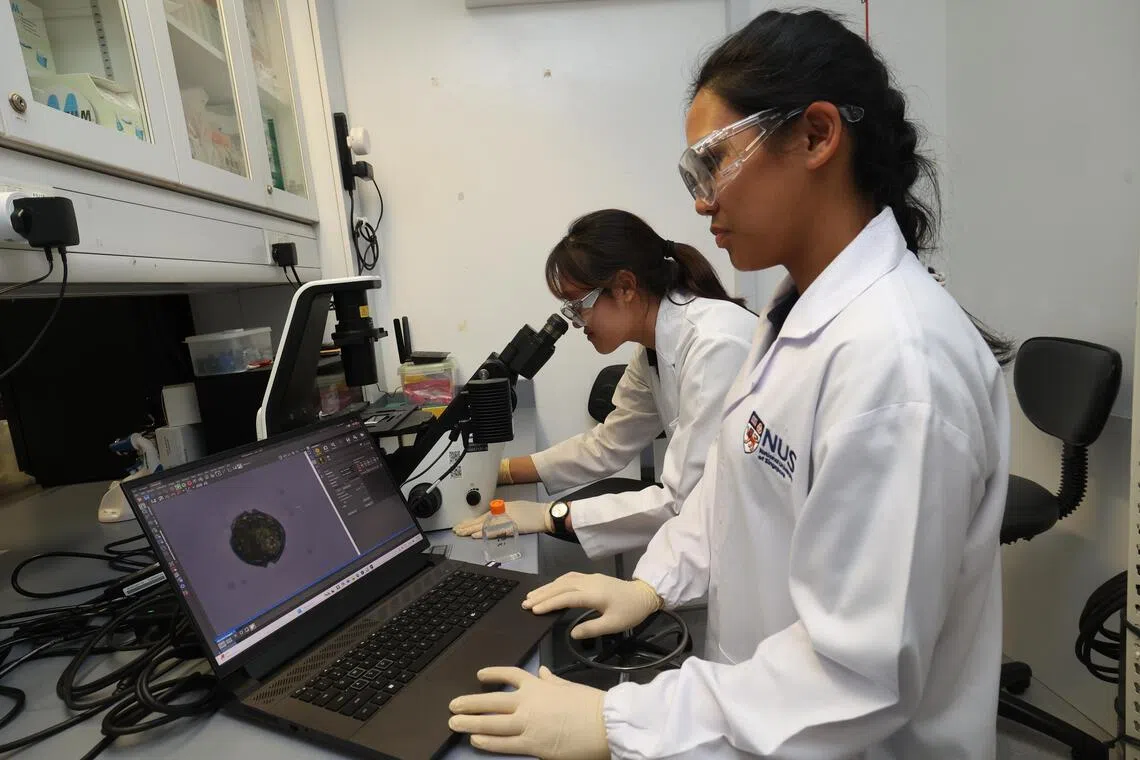

为提升水质监测的效益,食品局也与新加坡国立大学热带海洋科学研究所等高等学府合作,分析海水中的浮游生物等。在这方面,当局探索借助人工智能等新科技来加强分析能力。

陈逸晖说:“水质不断改变,须要持续监测,更新我们的认知。有了水产养殖感应器网络,加上各方紧密合作,我们目前对近海水质的了解比从前更好了。”

本地的海上渔场目前集中在北部的柔佛海峡。2019年至2022年,这些渔场的数量平稳,介于109家至110家;之后大幅减少,2023年减至98家,到去年只剩72家,较2022年少了37家,减了约三分之一。