超过八成本地居民过去一年遇过有害的网络内容,三分之二的受访者支持加强监管,以保护用户免受网络危害。

数码发展及新闻部就公众对数码化认知及智慧国政策认知展开调查,并在星期五(10月10日)发布调查结果。调查对象是15岁及以上的新加坡公民和永久居民,共有2008人参与。

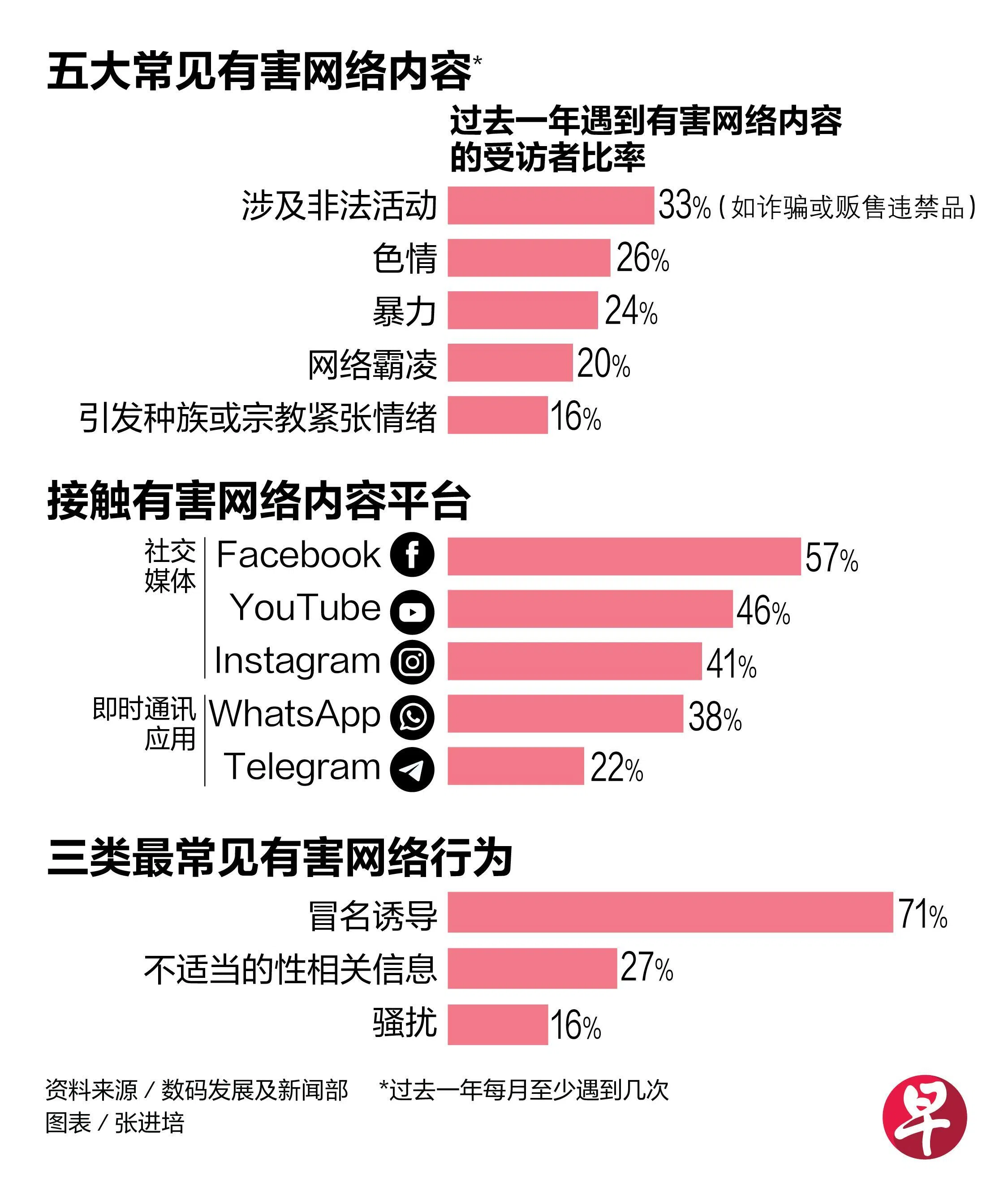

调查显示,受访者过去一年最常遇到的五类有害网络内容,依次为涉及诈骗或贩售违禁品等、色情内容、暴力内容、网络霸凌,以及可能引发种族或宗教紧张的内容。然而,他们遇到有害网络内容后,往往没向平台举报相关内容或用户。

受访者最常在社交平台,例如脸书、YouTube和Instagram,以及即时通讯应用WhatsApp和Telegram上,遇到有害网络内容。

约四分之一用户未采取任何行动

遇到有害网络内容后,有八成的人选择跳过或关闭,23%的人则没有采取任何行动。

另外,受访者最常经历的有害网络行为是冒名诱骗,主要发生在WhatsApp和脸书,其次是收到不适当的性相关信息和骚扰。

遭受有害网络行为的受访者中,将近八成的人会屏蔽相关用户,约一半的人会向平台举报有关内容或用户。受访者处理态度消极,可能是因为以往的举报未能获得及时处理。

根据文告,约三分之二(62%)的受访者支持加强监管,以保护网络用户免受危害,即使这会在一定程度上限制网络自由。大多数人认可适当的监管是必要的,以防止网络诈骗、不当内容和虚假信息等风险。

当局将与各大平台合作,提升网络安全措施。为帮助公众更好地识别网络风险,并培养安全的上网习惯,当局也将加强公众教育,同时加紧推广工作,使网络安全资源更易获取。

数码发展及新闻部长杨莉明在社媒发文说,随着科技飞速发展,新的网络危害不断出现,团队不仅须要了解这些技术,包括它们的用途、局限性和风险,还必须关注公众的感受。这两方面都是制定合理和有效监管措施的关键。

杨莉明也透露,当局正准备在国会提呈《网络安全(补偿与问责)法案》,以加强对受害者的保护。

遇到有害网络内容和行为时,受访者采取消极的应对态度,新加坡国立大学传播与新媒体系主任彭丽珊副教授告诉《联合早报》,这背后有多种因素,包括网络用户已经将有害内容视为上网时常见的一部分,他们已经“习以为常”,因此觉得举报不会带来太大改变。

另一种可能是即使曾经举报有害内容,却未真正了解举报的影响,久而久之便对举报的效果产生怀疑。若要鼓励更多人积极举报,就得让大众认识举报的重要性,理解网络有害内容“严重度”,这正是媒体素养能够发挥关键作用的地方。

彭丽珊说,人工智能工具越来越智能和逼真,让人更难看出网络上的欺骗行为。大家须要提高警觉,善用媒体素养进行判断。在无法当面见到对方时更要小心,不要随意透露太多个人信息。

新加坡政策研究所高级研究员周瀚毅博士受访时说,政策制定者如何在加强保护与维持网络开放、言论自由之间取得平衡,必须从倾听公众的需求开始,了解公众真正希望获得哪些保护、认为哪些网络危害最严重,以及愿意接受怎样的取舍。

一些人眼中的“表达自由”,可能在他人看来是切身的伤害。他指出,大多数新加坡人认为,不应该以自由之名为诈骗、恶意曝光他人信息、冒名顶替,或者私自分享亲密照片的人辩护。真正重要的是,要划清保护和追责的界线。