遭遇网络骚扰、亲密照外泄,或隐私被恶意公开等网络伤害的受害者,预计明年上半年,可直接向新成立的专门机构举报求助。

澳大利亚等国已设专门机构应对网络伤害,新加坡日后也将成为全球少数推行类似机制的国家。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三(10月15日)在国会为《互联网安全(援助与问责)法案》(Online Safety (Relief and Accountability) Bill)提呈一读。

政府拟在资讯通信媒体发展局下设“互联网安全委员会”(Online Safety Commission),通过统一的监管与申诉机制,协助13类网络伤害的受害者,如尽快移除有害内容、限制施害者账户,甚至公开幕后施害者身份。

委员会先受理五类本地最常见网络伤害行为

明年上半年成立后,委员会将先受理五类本地最常见的网络伤害行为:网络骚扰、恶意公开隐私(doxxing)、网络跟踪(online stalking)、亲密照泄露,以及儿童性虐待影像。

其余八类网络伤害,如发布虚假信息或损害他人名誉的言论,将分阶段纳入委员会的处理范围。

数码部和律政部星期三发联合文告说,网络伤害近来备受关注。数码部上星期五(10日)发布的一项调查显示,超过八成本地居民过去一年遇过有害的网络内容;三分之二的人支持加强监管,以保护用户免受网络危害。

文告说,虽然我国现行法令如《网络犯罪危害法令》和《防止骚扰法令》等,已能在一定程度上应对网络伤害,但受害者往往需要更及时的援助。

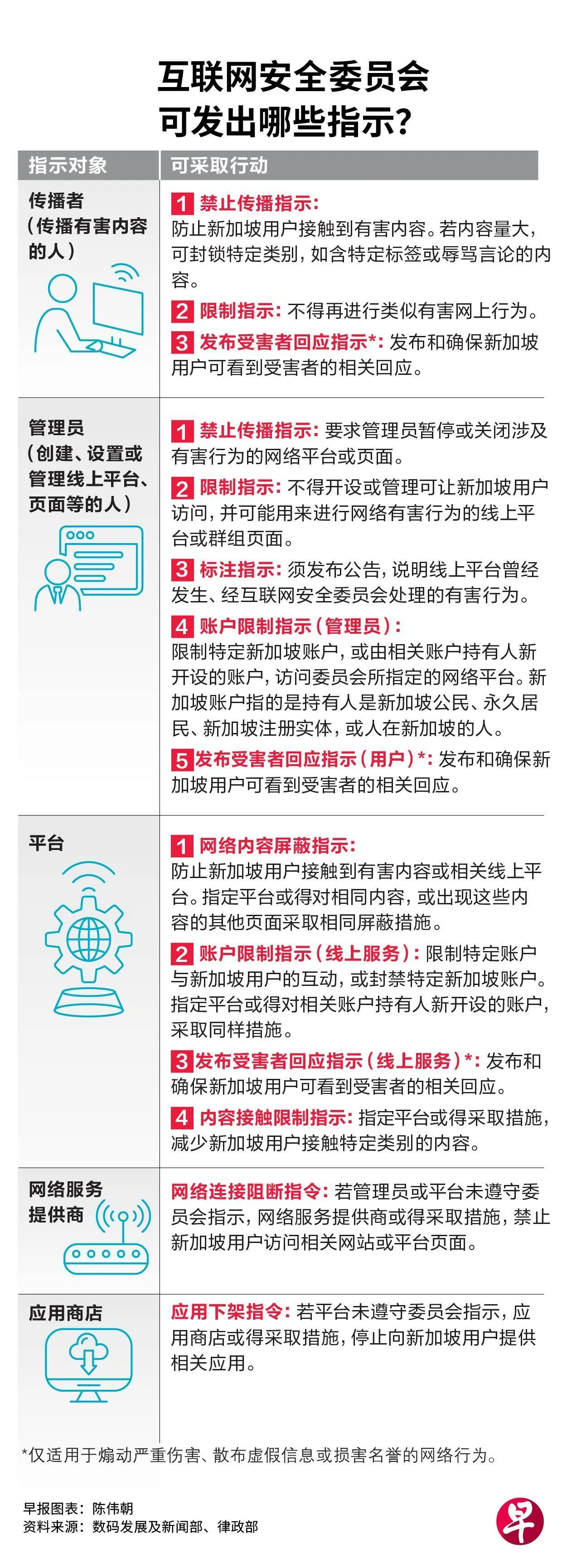

委员会可发出指示或指令 要求相关方采取行动制止网络伤害

为此,未来受害者在向相关网络平台举报后,若平台未在合理时限内回应,可向委员会申诉;若涉及儿童性虐待影像或泄露亲密照等严重情形,则可直接向委员会求助。文告未明确定义合理时限。

委员会接到举报后,可向相关方发出指示(direction),要求删除有害内容、限制施害者账户,或发布受害者回应。

相关方指的是散布有害内容的传播者(communicator);创建、设置或管理线上平台、页面的管理员(administrator);以及平台业者(platform)。

若不遵守指示,违例者可判罚款最高2万元、坐牢最长12个月,或两者兼施;至于机构等实体(entities),则可被罚款最高50万元。委员会也可采取额外措施,例如发出指令(order),要求网络服务提供商或应用商店,禁止新加坡用户访问相关网站、页面,或停止向新加坡用户提供相关应用。

为防止滥用举报机制,若有人向委员会提供虚假信息,将构成刑事罪。

法案也明确传播者、管理员和平台的个别法律义务和责任。例如,传播者不得在新加坡发布、传播或从事与特定网络伤害相关的行为;管理员不得在明知会造成伤害的情况下,创建或管理可能被用来进行网络伤害的线上平台;平台在接获通知后,必须采取合理措施,处理网络伤害事件。

这将为受害者提供明确的法律依据,让他们可以向法院起诉相关责任方,并通过司法程序寻求补偿。

由于传播者往往在网上匿名为所欲为、逃避责任,法案将针对这类施害者加强问责。委员会可要求平台提供涉嫌施害用户的身份资料;若平台没有相关信息,则须采取合理措施收集额外资料。

受害者也可在特定情况下,如为了提起诉讼等,申请披露施害者身份。委员会若予以同意,也将设定条件,确保这类个人信息不被滥用。

国会已经休会。