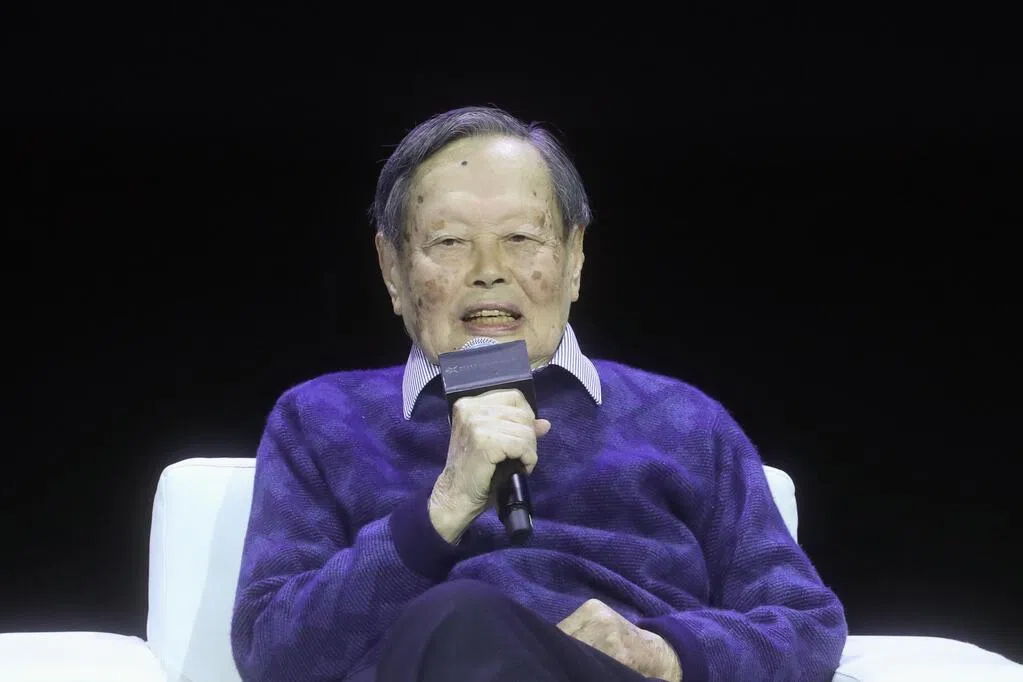

诺贝尔物理学奖得主杨振宁星期六(10月18日)病逝,享年103岁。他是首位获得这一殊荣的华人科学家,不仅以卓越成就为华人赢得世界瞩目,也为本地科研与人才培养留下深远影响。

这包括允许南洋理工大学以他的名字颁发奖学金,倡议设立“陈嘉庚青少年发明奖”,并早在1971年就担任过南洋大学物理系的校外考官。

南大“杨振宁精英计划”(C. N. Yang Scholarship Programme)主任张奕栋教授,星期六(10月18日)接受《联合早报》采访时说,杨振宁2006年应时任南大高等研究所所长潘国驹教授的邀请访问南大,并允许大学用他的名字给科技领域的顶尖学生设立奖学金。

张奕栋说:“当时南大的理学院刚成立一年,杨教授非常慷慨地借出他的名字,支持我们从工程学院转型为综合学科研究型大学的努力。这项奖学金为理工学科的顶尖本科生,提供了在本地和海外接触世界级研究的机会。”

他说,南大将永远感激杨振宁所做出的贡献。

陈嘉庚基金也在星期六发声明致哀,并指出杨振宁为高等教育基础学科建设、青年人才培养与国际学术交流,做出了不可磨灭的贡献,包括在1986年倡议和推动设立“陈嘉庚青少年发明奖”。

基金会说:“近40年来,这个奖项惠及无数青年学子,在他们心中播撒科学的种子,点燃创新的火花。”

杨振宁与新加坡渊源可追溯至1967年

杨振宁与新加坡的渊源可追溯至1967年。当年他首次到南洋大学物理系与同行交流,并从1971年起两次担任南大校外考官,以及一次新加坡大学的考官。南大和新大1980年合并成为新加坡国立大学。

杨振宁曾多次到访新加坡,除了参加学术会议,也在公开讲座上发言,现场总是座无虚席。他来得最频繁的时期,应属南大刚设立“杨振宁精英计划”的那几年,几乎是每年到访。

“杨振宁精英计划”设立于2006年,培养具科研潜质与跨学科能力的本科生。次年南大将高等研究所一间办公室命名为“杨振宁室”,以及于2008年授予他名誉科学博士。

杨振宁是在1957年与另一名华人物理学家李政道一起获颁诺贝尔物理学奖。李政道已在2024年8月4日逝世。

也是世界科技出版社主席兼主编的潘国驹,曾在美国纽约州立大学石溪分校做博士后研究,接受杨振宁的指导。潘国驹受访时透露,世界科技出版社就是在杨振宁的推动下成立的。

他也说:“杨振宁因为尊重和崇拜陈嘉庚,所以同意担任陈嘉庚基金名誉顾问。”

杨振宁第一任妻子杜致礼2003年去世。隔年他与年龄相差54岁的翁帆登记结婚,是当时的一大新闻。

杨翁两人结缘于1995年在汕头大学举行的国际华人物理学大会,这和大会组委会成员潘国驹有关。

潘国驹当时安排汕大英语系学生协助接待出席盛会的诺贝尔奖得主,负责招待杨振宁夫妇的就是翁帆。不过,杨振宁后来与翁帆结婚并不是由潘国驹介绍,所以他受访时澄清,“做媒”的说法过头了。