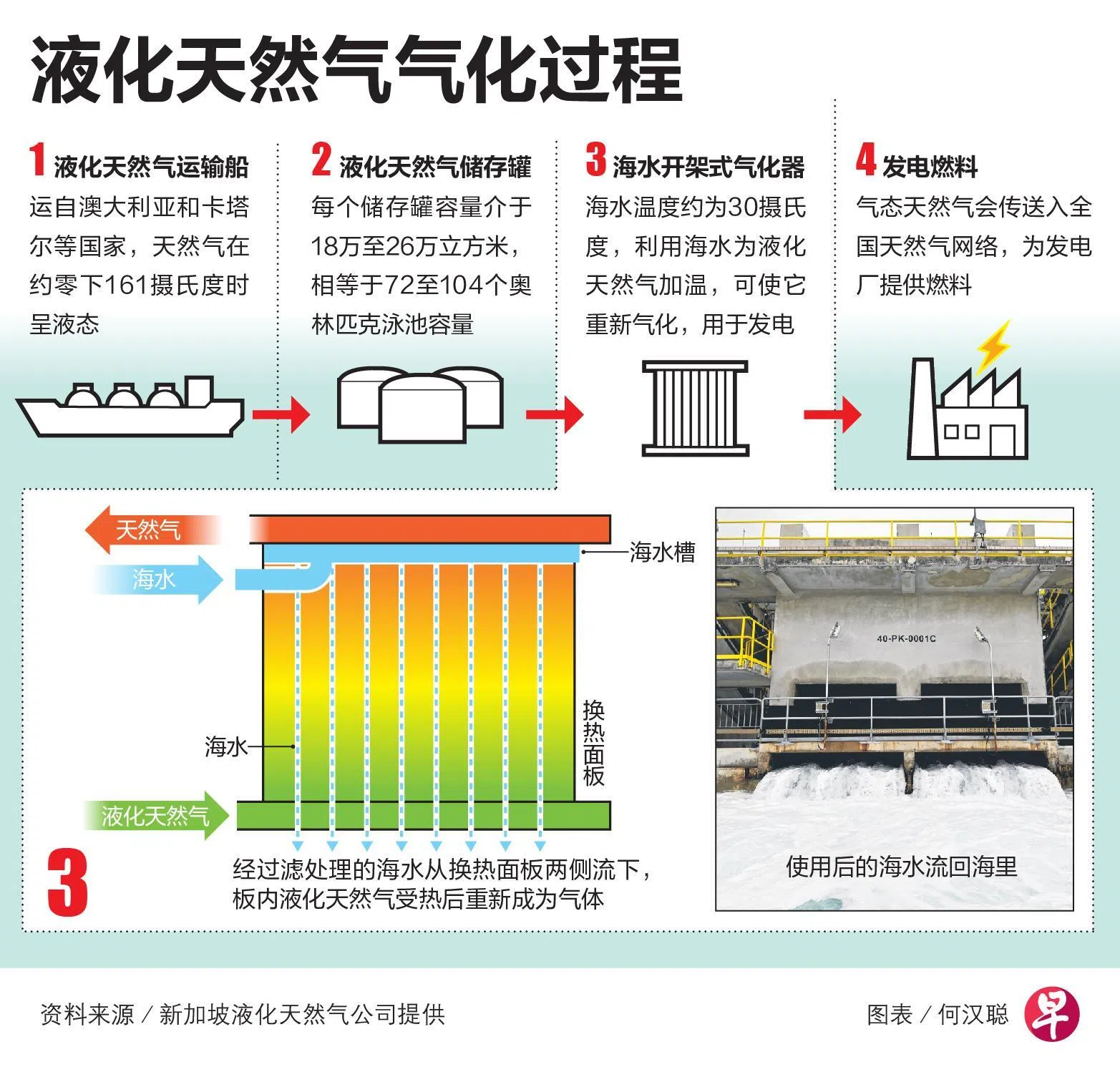

新加坡约95%的电力依赖天然气,其中一半是液化天然气。要将零下161摄氏度的液体转化为可发电的气体,本须消耗大量电力,但我国借助热带气候优势,利用海水加热,大幅节省能源。

天然气主要成分为甲烷(Methane),可在极低温下转变为液化天然气。

与气态相比,液化后的天然气体积缩小600倍,大幅降低长途运输的成本。不过,由于无法直接用于发电,因此运抵本地后须采用“海水开架式气化器”(Seawater Open Rack Vapouriser)加温,使它恢复气态。

我国使用的液化天然气主要进口自澳大利亚、卡塔尔等国。裕廊岛上的液化天然气接收站2013年启用,由新加坡液化天然气公司(SLNG)负责管理。

天然气虽是最清洁的化石燃料,但能源行业仍属高碳排放领域,占我国总碳排放量约四成。

SLNG运营副总裁洪佩佩博士接受《联合早报》采访时指出:“在能源转型过程中,天然气仍是我国重要的电力来源,因此无论在哪个环节,业者都有责任尽量降低发电的碳足迹。这也是我们采用海水开架式气化技术的其中一个原因。”

每日抽取海水量约为365个奥林匹克泳池

新加坡作为热带岛国,四周海水常年保持在约30摄氏度。这项技术正是利用海水的自然温度,为气化零下161摄氏度的液化天然气提供所需热能。

液化天然气接收站内设有七个海水开架式气化器,每天从毗邻的新加坡海峡抽取的海水量,相当于约365个奥林匹克泳池。使用前,海水须经过过滤,以去除垃圾、漂流木,以及小虾和水母等海洋生物,然后再加入氯消毒。

处理后的海水会沿着气化器内的换热面板流动,加热里头的液化天然气,让它恢复为气体。气态天然气之后会传送入全国天然气网络,与来自马来西亚和印度尼西亚的管道天然气混合,主要为发电厂提供燃料。

洪佩佩说,寒带国家通常采用“浸没式燃烧气化器”(Submerged Combustion Vapouriser),通过加热水来完成气化。本地接收站也配备了这套设备,用作备用。相比之下,海水开架式气化器因可移动部件较少,故障率低;加上海水供应充足,是一种可靠的选择。

与此同时,液化天然气气化过程中,也会释放出大量冷能。

洪佩佩透露,公司正与业界伙伴探讨利用这些冷能的方案,目前仍处于初步阶段。例如,可将冷能用于数据中心降温、食品冷藏,或液化二氧化碳以支持碳捕集与封存。

目前,液化天然气的冷能利用尚不普及,主要原因包括技术要求高、适合利用冷能的场所须靠近接收站,以减少冷能在运输途中损耗,以及经济效益有限。

我国正在兴建第二座液化天然气接收站,预计最迟在2030年投入使用。主管能源与科技事务的人力部长陈诗龙医生早前受访时指出,未来20年,天然气仍将是我国重要的电力来源,但占比预计从目前的约95%下降至少于一半。