气候变化和全球地缘政治不稳定,正加剧食品供应链中断的风险。我国在考虑全球发展和实际挑战后,决定更新本土食品生产目标,同时推动全新的全球合作伙伴关系,并继续开拓多元进口源和储备食品,四管齐下加强整体食品供应的韧性。

永续发展与环境部长傅海燕星期二(11月4日)在亚太农业食品创新峰会致辞时举例说,距离新加坡千里之外的俄乌冲突,影响全球肥料和动物饲料的供应,间接导致出口至新加坡的食品受限制,凸显单一事件如何影响全球市场。

“正因如此,包括新加坡在内,许多国家一直关注食品供应韧性的问题。我们一直着眼未来以预判新的风险,要在瞬息万变的世界中保持韧性。”

傅海燕:“30·30”是个具挑战的愿景

我国在2019年定下“30·30愿景”,争取在2030年把本地农业生产力提高到可满足国人30%的营养需求。

不过,本土农产品过去六年的整体生产量,始终不达国人一成的营养需求。

傅海燕坦承:“鉴于本地农业食品业规模小且发展不足、土地资源有限,以及运营成本高,‘30·30’是一个具挑战的愿景。”

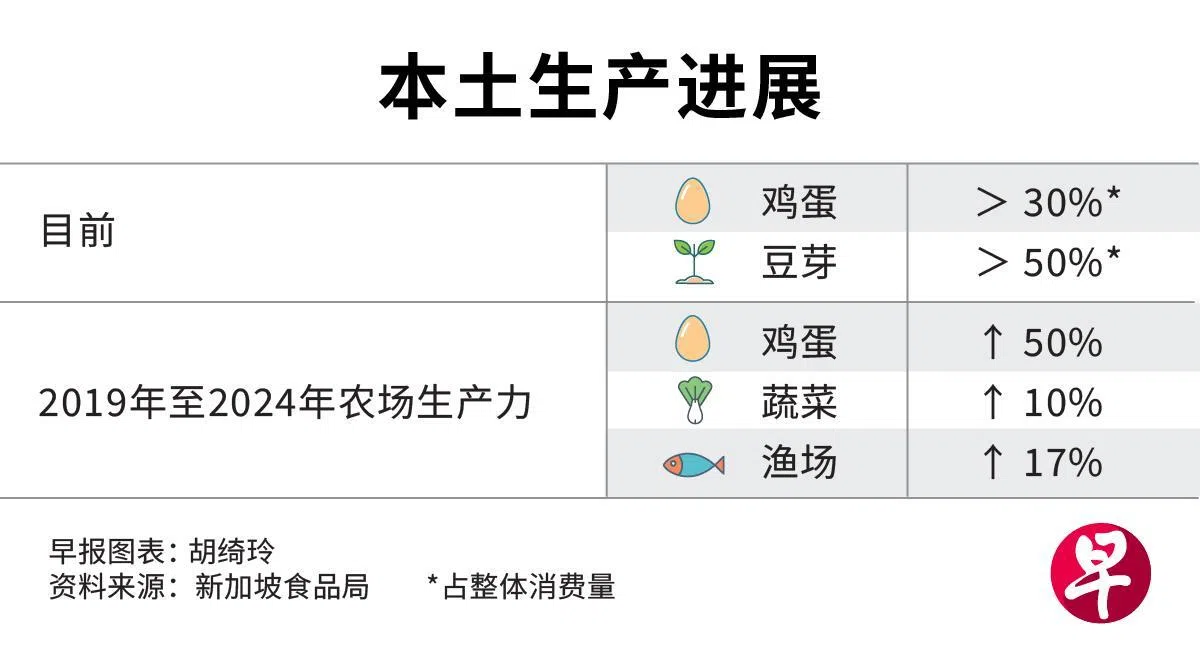

但她强调,推动本土食品仍是保障我国粮食安全的重要支柱,本土农场这些年仍取得进展。例如,鸡蛋已占整体消费量超过30%,豆芽则超过50%。

2019年至2024年,本地鸡蛋农场、蔬菜农场和渔场的生产力都提高,分别增加50%、10%和17%。

不过,傅海燕指出,供应链中断、能源和人力成本增加等通胀压力,以及更严峻的融资环境,导致一些农场的发展延误,甚至迫使一些退场。

更新本土食品生产目标

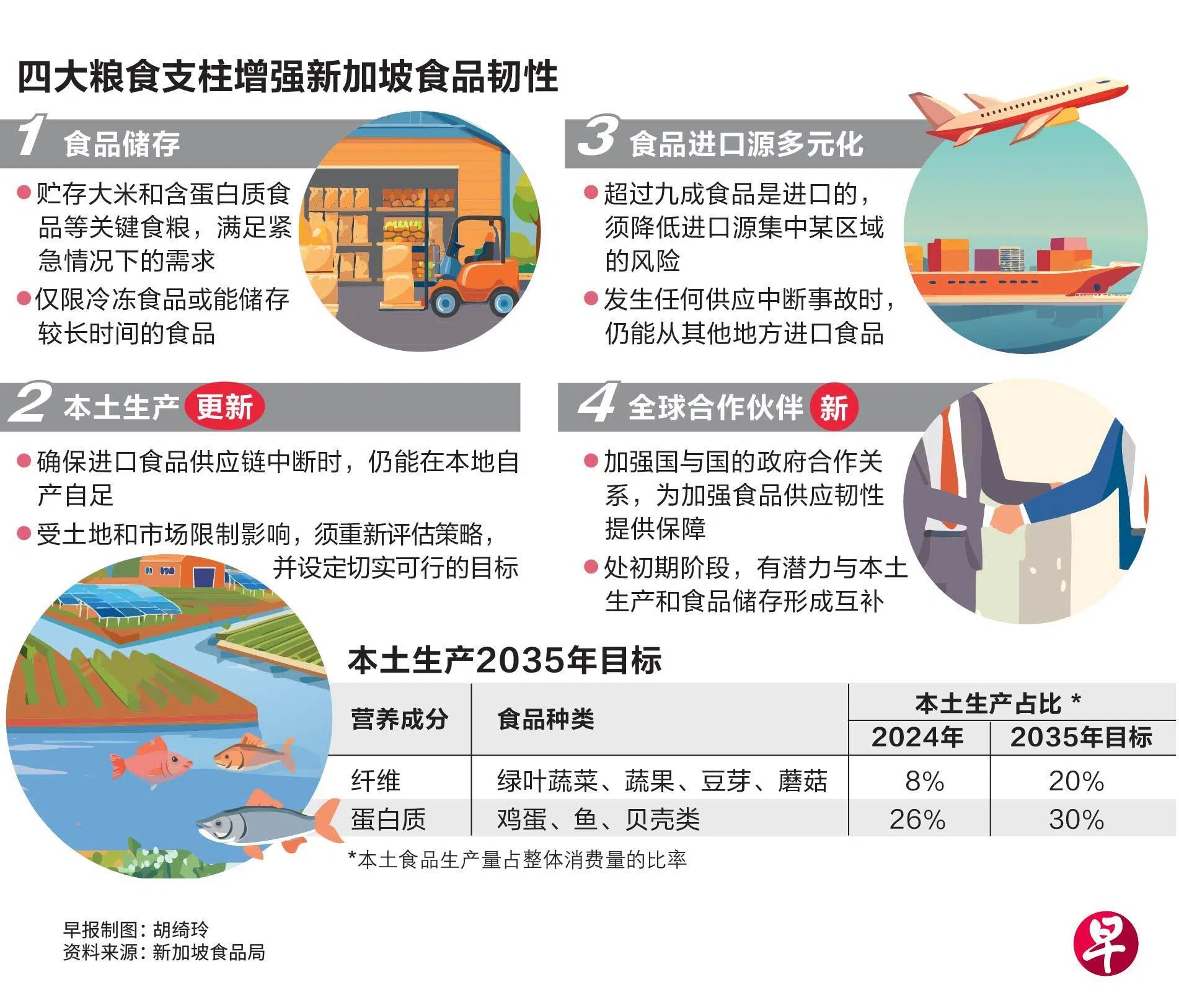

新加坡食品局经过长达约一年的检讨工作后,考虑到农产业面临的挑战,以及营业环境的改变,决定重新评估整体策略,聚焦四大支柱以实现粮食韧性,包括更新本土食品的生产目标,取代30·30愿景。

新目标不再以满足整体营养需求为指标,而是改用本土食品生产量占整体消费量的比率,关注纤维和蛋白质这两种营养值。纤维食品涵盖绿叶蔬菜、蔬果、豆芽和蘑菇;蛋白质则包含鸡蛋、鱼和贝壳类。

到2035年,食品局力求把本土纤维食品产量的比率从8%增至20%;蛋白质则从26%升至30%。

拟建多租户设施 助降低业者成本

傅海燕也宣布,政府探讨建造多租户设施(multi-tenanted facility),加强土地使用效率,并通过共用设施与服务降低业者的经营成本,同时创造室内可控环境减少营运风险。

设施初期或由政府所有,相关可行性研究正在进行中,预计需一至一年半时间完成,确切建造地点尚未敲定。

加强全球合作伙伴关系

随着全球供应链面对碎片化的风险,傅海燕强调,在食品韧性上建立更深层的全球合作伙伴关系尤其重要。“我们将加强与志同道合的国家政府的关系,保障运输至我国的食品供应。”

我国上个月与新西兰启动新加坡—新西兰全面战略伙伴关系,并达成全球首创、具法律约束力的基本物资贸易协议,确保在危机和阻断时期,食品等必需品能够继续抵达新加坡。

我国也与越南签署大米贸易合作备忘录,当新加坡政府提出要求时,越南将按双方商定的条件,出口一定数量的大米到新加坡。

傅海燕说:“我们也在探索与其他国际伙伴合作,加强我国的食品韧性,相关信息将在准备就绪后公布。”

我国另两个粮食支柱是储存一定数量的大米和蛋白质等关键食品,以及开拓更多的食品进口国,降低进口源集中某区域的风险。

傅海燕强调,鉴于全球不确定性和风险日益加剧,我国必须高度重视粮食安全问题,这须全社会的共同努力。