全球去年排放577亿公吨温室气体,比前年高2.3%,排放速度是2010年代年均的五倍多。到2030年代初,全球气温升幅料冲破人类致力把控在1.5摄氏度的目标,各国必须加大减排力度,避免濒临不可逆转的临界点。

第30届联合国气候变化大会(简称COP30)星期一(11月10日)在巴西贝伦开幕。今年是全球签署《巴黎协定》的第10周年。

联合国环境署在大会召开前发布《排放差距报告》指出,尽管各国过去10年在减少温室气体排放上取得一定进展,但世界正危险地偏离把全球升温控制在1.5摄氏度内的目标。

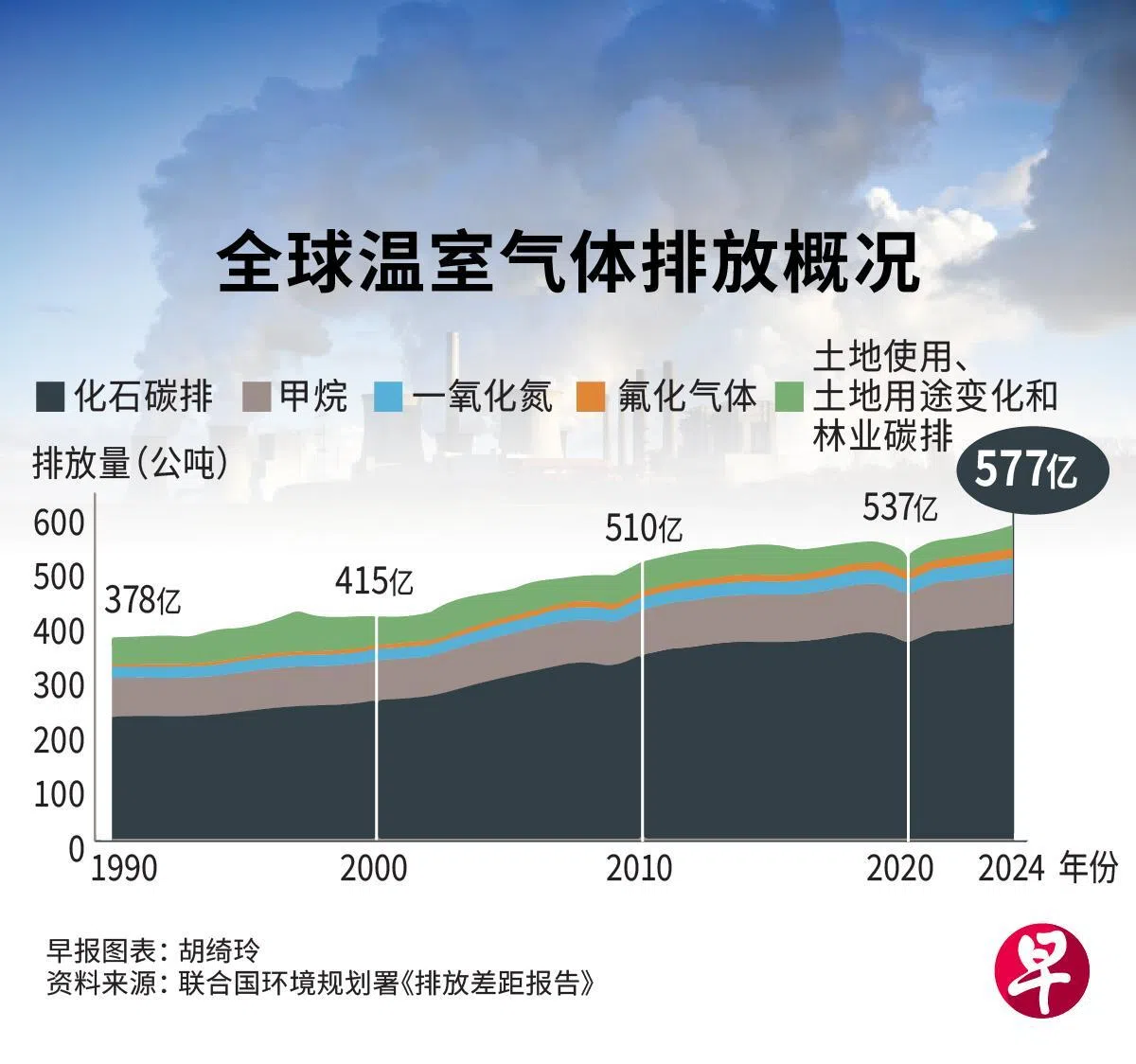

报告指出,全球去年排放577亿公吨温室气体,同比增加2.3%,写下历史新高。增幅主要来自土地使用、土地用途变化和林业的碳排,占53%。

相较1990年的378亿公吨排放量,去年整体碳排增加52%。不过报告指出,各国签署《巴黎协定》时,根据当时的政策预测,到2100年,全球升温料略低于4摄氏度,而今各国在减排上做出努力,升温幅度料略低于3摄氏度。

然而,全球升温控制在3摄氏度内,仍高于各国在《巴黎协定》下承诺达成的1.5至2摄氏度控温目标。

古特雷斯:全球升温控制在1.5摄氏度的目标已失败

联合国秘书长古特雷斯日前在贝伦举行的气候峰会领导人全体会议致辞时说:“残酷的现实是,我们把全球升温控制在1.5摄氏度的目标已失败。科学研究显示,最迟从2030年代初开始,全球升温暂时超过1.5摄氏度已不可避免。”

他强调,全球必须推动改革,限制升温超标的程度和时长,迅速把气温拉低。“即使是短暂的升温超标也会造成严重的后果。”

古特雷斯呼吁各国兑现国家自定贡献,并制定明确且可信的融资途径,确保最迟在2035年,为发展中国家提供每年1.3万亿美元(约1.7万亿新元)的气候融资。

他说:“挑战巨大,但选择清晰。没有人能与物理定律讨价还价。我们可以选择引领潮流,也可选择被引向毁灭。选择让贝伦成为转折点吧。”

学者:新加坡须加大气候适应投资

根据世界气象组织日前发布的《2025年全球气候概况最新通报》,今年首八个月的平均气温,比工业化前平均水平高约1.42摄氏度。

此外,2016年至2025年,全球平均海平面料以每年4.1毫米的速度上升,是1993年至2002年的近两倍。

海平面上升的问题,对如新加坡这类低洼国家构成威胁。根据我国第三次全国气候变化研究报告,如果碳排放居高不下,新加坡周围的平均海平面到本世纪末可能上升0.54米至1.15米。

新加坡国立大学地理系副教授卢帕斯库(Massimo Lupascu)接受《联合早报》访问时说,各国现在的重点工作是迅速减排,限制超标的程度,并加强气候韧性。

他指出,全球气候行动迟缓,我国更须加大对气候适应行动的投资,包括海岸保护、公共卫生规划等。

卢帕斯库说,虽然全球升温超过1.5摄氏度不是一个“不可逆转的临界点”,但跨越这个临界点后,冰盖崩塌、珊瑚死亡等不可逆转的风险会迅速攀升。

“跨越1.5摄氏度的临界点不意味着希望都已磨灭,但避免最坏后果发生的余地已不存在。全球升温维持在高过1.5摄氏度的时间越长,要逆转一些影响就越困难。”