气温持续升高,预计到了2050年,全球对降温的需求将增加至原来的三倍多。

不过,即使降温技术不断改进、能效提升,相关碳排放量到了2050年,仍可能比2022年的41亿公吨高出近一倍 ,达到72亿公吨,这反而可能加剧全球暖化,形成恶性循环。

联合国环境规划署领导的“降温联盟”(Cool Coalition),星期二(11月11日)发表《2025年全球降温观察报告》,公布相关观察和建议。

这份报告由多名专家联合编辑,其中三人来自新加坡。新加坡管理大学城市气候学教授周祥龙是作者之一,他与联合国环境规划署气候变化司司长克劳斯(Martin Krause)共同为报告撰写前言。

两人指出,降温是抵御高温、推动可持续发展的基础。它不仅能让社区更宜居,也能保障粮食韧性和人民健康。“当热浪来袭时,能否有效降温,关乎生死。”

他们说,进行城市规划时,就应把如何降温放在核心位置,例如增加遮阳、保持通风、使用能反射阳光的建筑材料,以及打造更多绿化走道。

他们也提到,使用低能耗或由可再生能源驱动的降温方式,像是风扇、蒸发系统等,能为还没接上电网的社区带来健康和生计保障。

前言指出,要让人们更能适应高温天气,除了学习如何在炎热中生活,也要减少冷气系统等用电降温方式带来的碳排放。例如,可同时使用风扇和冷气机,或改用更节能的设备和更环保的制冷剂。

专家建议,落实降温措施可分四步进行:优先采用不耗电的被动降温方式(如增加遮阳、通风或绿化)、选择低能耗的方案、挑选能源效率最高的设备,以及使用对气候影响最小但又能保持良好降温效果的制冷剂。

可持续方式降温 到2050年减少64%碳排放

报告估计,如果各国推行可持续的降温方式,到2050年相关碳排放可减少约64%,同时能保护多达30亿人免受极端高温的威胁。

除此之外,这也能大幅节省能源开支,累计省下约17万亿美元(约22万亿新元),并因降低电力需求,再节省约26万亿美元的电网建设成本。

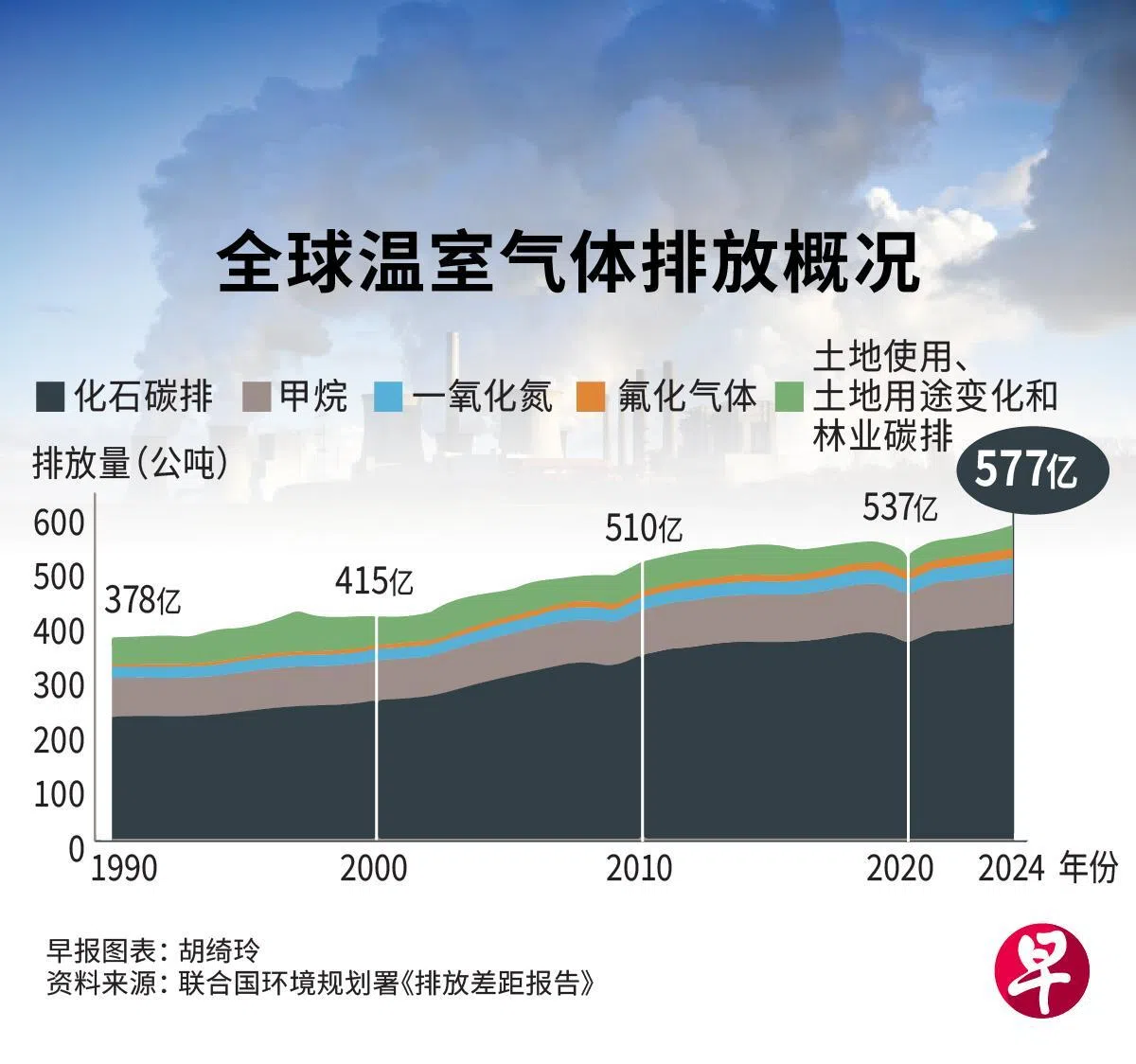

全球去年排放的温室气体达577亿公吨,比前年增加2.3%,增速是2010年代年均的五倍多。预计到2030年代初,全球气温升幅将超出人类设定的1.5摄氏度控制目标。

目前,全球约三成人口正面临危险的“高热应激”(heat stress)风险,到本世纪末可能上升到48%至76%。

所谓高热应激,指的是当暑热压力指数(Wet Bulb Globe Temperature)达33摄氏度以上。暑热压力指数是反映温度的综合热指标,用于测量气温、湿度、辐射热对人体的影响。

2024年1月公布的我国第三次全国气候变化研究显示,到本世纪末,我国或有54天至326天的暑热压力指数达33摄氏度或以上,如果防护措施不足,中暑风险将提高。

新加坡深化全球制冷承诺合作 傅海燕下周阐明细节

新加坡气候行动大使孟文能星期二在记者会上透露,永续发展与环境部长傅海燕下星期二(18日)将在“全球制冷承诺”(Global Cooling Pledge)部长级圆桌会议上,阐明我国将如何深化合作,加强气候韧性。

这项承诺呼吁各国在2050年前把制冷相关排放较2022年的水平降低至少68%,是全球第一项关注制冷行业能源排放的宣言。

由降温联盟和COP30主席国巴西联合发起“抗热计划”(Beat The Heat)已有超过185个城市响应,包括新加坡。

傅海燕在文告中指出,新加坡将通过促进知识和最佳实践交流,包括分享城市气候数码分身(Digital Urban Climate Twin)的技术能力,让其他城市可以更好地模拟、预测和缓解城市热效应。

“这些实质的贡献,反映我们致力推动务实且包容解决方案,创造更凉快、更具气候韧性的未来。”

学者:新加坡降温进展显著 但应关注过度降温问题

新加坡国立大学杨潞龄医学院人体御热研究中心主任李家炜副教授也参与编写报告。他接受《联合早报》访问时说,像新加坡等炎热潮湿的国家,单靠被动降温措施无法提供全年的降温舒适感,但能与风扇和冷气互补,从整个系统上减少能源使用与成本。

他指出,从推进大规模城市绿化,启用区域供冷系统,到采用隔热涂料,新加坡在降温方面取得显著进展;应关注的是商业和住宅过度降温的问题,不仅消耗过多能源,也造成不适。

李家炜也是全球高温健康信息网络东南亚中心主席。他说,过热问题揭示降温分配的不足,并提供了解决社会不平等和脆弱性根本原因的机会,不应在没有解决不公正制度之下,落实片面的降温措施。

“我们可以选择建造更坚固的房屋,也可以修补屋顶。当然,前者更好。”