骨质疏松症长期以来被视为“女性疾病”,但其实年长男性同样面临骨骼脆弱、容易骨折的风险,尤其是患有慢性疾病者,而且后续情况可能更严重。

新加坡保健服务集团(SingHealth)综合诊疗所星期四(11月13日)公布一项研究结果,显示患有慢性疾病的年长男性骨质疏松风险更高。这项在新保集团旗下八个综合诊疗所开展的研究发现,骨质疏松症在年长男性群体中被严重低估,且治疗不足。

研究分析了2017年至2018年间,到新保集团综合诊疗所就诊的1万7600多名65岁以上男性的病历,他们患有糖尿病、高血压或高血脂。结果显示,当中2.3%确诊患有骨质疏松症,但接受治疗的仅占四分之一。即使是发生骨折后发现患骨质疏松者,在确诊后一年内接受药物治疗的仅有七人。

过去,医学界关注女性的骨骼健康,是因为女性绝经后雌激素骤降,加速骨量流失,易发生骨折。然而,新研究发现,男性一旦发生骨质疏松性骨折,致残率和死亡率往往高于女性。在本地,男性髋部骨折病例自上世纪60年代以来增加了约1.5倍;预计随着人口老龄化,这一上升趋势将持续。

服用多种长期药物男性 患病风险是服药较少者七倍

新保集团综合诊疗所研究与基层医疗研究院主任陈业川副教授受访时指出:“骨质疏松症传统上被视为女性疾病,导致对于男性的筛查和治疗被忽略。患有慢性病的年长男性面临双重风险,不仅骨折风险更高,骨骼健康评估也常被忽视。”

他指出,慢性病如二型糖尿病、高血压和高脂血症,可能导致炎症、代谢变化、氧化应激和激素失衡削弱骨骼,加剧骨质疏松。

研究显示,服用多种长期药物的男性,患骨质疏松的风险几乎是服药较少者的七倍。

陈业川副教授解释,就表象来看,体弱可能是线索;客观指标显示,体重或身体质量指数(body mass index,简称BMI)过低意味着风险较高,因此测量体重可作为初步判断依据。临床医生也可参考患者的多重疾病情况,例如是否接受抑郁症或失智症治疗,以及服用的慢性病药物数量等因素。

“家庭医生对于识别高风险男性非常关键,但至今骨质疏松筛查还没成为常规检查。我们希望这个研究能提高基层医生的警惕,将骨骼健康纳入慢性病管理,及时对高风险者进行干预,以预防骨折并提升生活质量。”

虽然这个研究的重点是识别高风险群体,而不是预防措施,但研究团队提出,戒烟、少饮酒、补充钙质与维生素D、定期运动,以及妥善管理慢性疾病,都可有效延缓骨质疏松;保持饮食均衡与积极的生活方式仍是维持骨骼健康的关键。

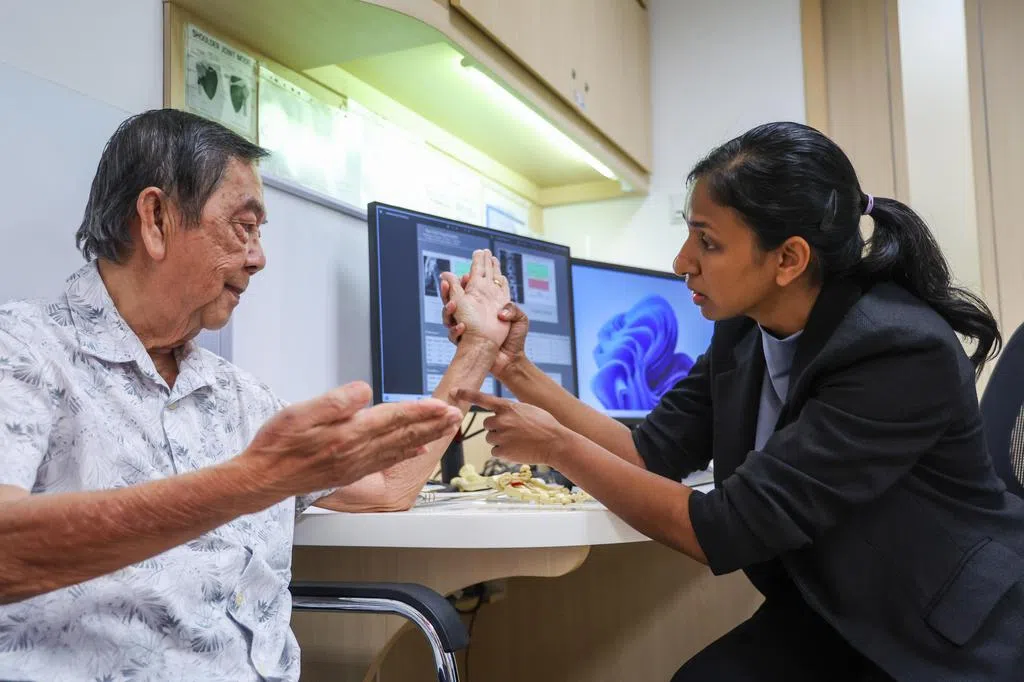

75岁的退休者王明庆患有高血压、高胆固醇和心脏病,15年前做过心脏支架手术。陈业川是他的家庭医生,他大约每半年复诊一次。一年半前,他接受医生的建议做了骨密度扫描。结果显示他患有骨质疏松,但情况不严重。

王明庆回忆当时说:“我完全没有症状,身体健康、经常运动,也没有任何疼痛,所以根本没意识到自己有骨质疏松。”

医生为他开了阿仑膦酸钠(Alendronate)口服片,每周服一次。

王明庆日前复诊时,陈业川建议他六个月后再接受扫描,以评估骨密度是否改善。如果骨密度有所增加,或许可考虑停药;若未改善或恶化,则可能改用注射剂,替代口服片。