近期两起事件发生在少于十名律师的小型律所,凸显资源有限可能使小律所面临更大审查压力。受访小型律所指出,人工智能虽已成为不可或缺的生产力工具,效率显著提升,但使用时仍须谨慎、反复核实,凭借常识与严谨即可避免出现虚构案例。

资深刑事律师符兆明(Foo Cheow Ming Chambers)说,应使用专为法律业设计的AI,以减少“幻觉”或捏造。

他以自己采用的汤森路透CoCounsel为例,可在10分钟内总结1万4000页文件并提出法律论点,但他不会原封不动采用输出,而是作为解析、总结与批判性分析的工具。

“我会像自助餐一样筛取有用部分,放入陈词中。AI只是生产力工具,并非掌舵者。”

他已严格测试并评估这个工具,“表现相当于优秀的四年级法学学生,预期两年内仍会进步”。

林美莉律师(Chevalier Law LLC)说,两起事件显示有人使用AI时掉以轻心,她强调AI仅作辅助,不能替代律师判断。

她指出,针对冷僻或新领域,AI可先提供概要,帮助指引深入研究。但在研究中必须核实AI引用的案例或法律依据确实存在,并能证明相关法律论点。

她认为,小律所资源有限,但通过律师双重核对和AI快速验证,仍能兼顾效率与准确性。新加坡律师公会或司法机构提供更明确指南或培训可能有用,“但运用常识并保持谨慎,就足以避免这类问题。”

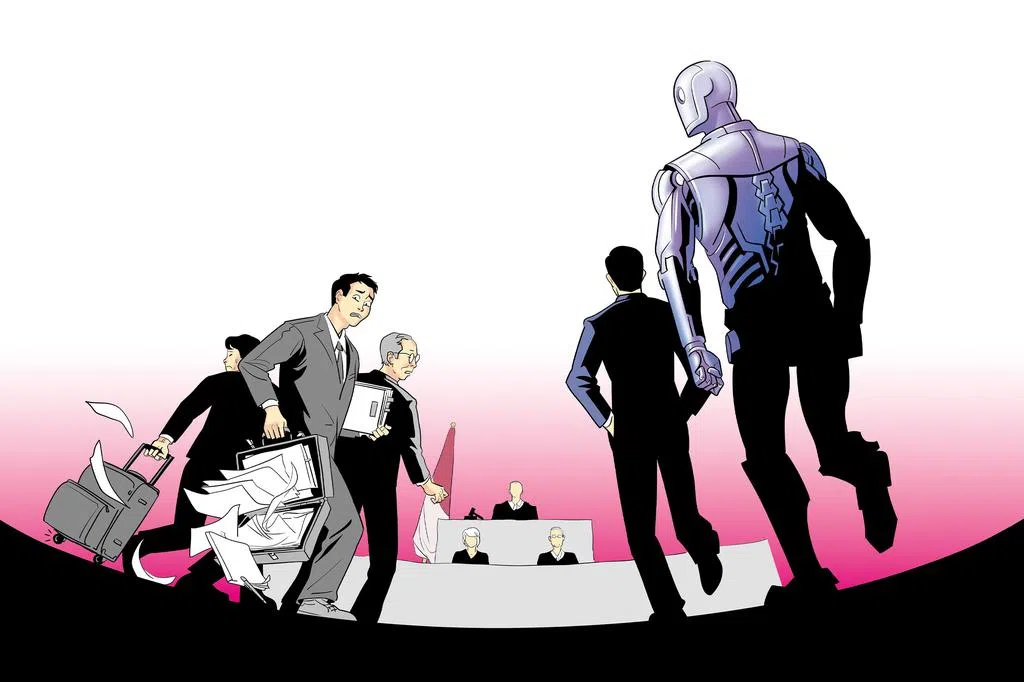

为应对技术可能带来的“幻觉”风险与职业道德挑战,本地大型律所正系统性强化对生成式人工智能(GenAI)的监管与问责机制。受访律所一致认为:AI仅为辅助工具,绝不取代律师判断,律师个人问责必须始终主导。

德尊律师事务所(Drew & Napier)电信、媒体与技术部门负责人林宗勤说,律所计划从明年1月起,为全体律师和员工举办系列AI政策培训,并已发布GenAI使用指南,涵盖企业级工具和公共平台的规范。

为避免AI输出和“幻觉”影响客户工作,律所采取三项措施:一是在依赖AI生成内容前必须验证事实与法律准确性;二是与供应商合作开展结构化培训,使律师掌握AI有效使用方法;三是律师使用AI须告知监督合伙人,以便确定审查级别并评估是否需客户同意。

林宗勤指出,这有助于在必要时向法院、客户或监管机构进行适当披露。

业者:创新固然重要 准确性与客户信任优先

Dentons瑞德律师事务所创新赋能部高级经理黄俊文说,律所制定清晰的AI使用指南,重点包括教育、安全与职业道德,确保律师理解AI原理、保护客户机密,并遵守专业义务。

他强调,所有AI辅助生成的内容最终责任由负责律师承担,必须严格审阅确保准确合规。律所定期提供培训,涵盖AI基础、局限性、道德规范及提示工程等技巧,“核查绝不可省——创新固然重要,但准确性与客户信任优先。”

安盛律师事务所(Allen & Gledhill)知识产权业务主管兼网安与数据保护业务联合主管黎智昌高级律师说,律所认为AI将为法律业带来变革,充分拥抱AI的律师将获得优化技能的优势。

为此,律所成立由管理合伙人领导的GenAI任务组,制定内部政策,确保AI使用符合职业道德和专业标准,特别是客户机密与数据保护要求。

安盛律所开发内部GenAI工具“A&GEL”,增强数据安全并优化输出效果,集成检索增强生成功能,且输出设计便于律师验证,从而减轻“幻觉”风险。

黎智昌强调,AI虽能提升服务价值,律师仍须对成果负责,创新必须结合审慎判断与职业道德规范。