我国的海水养殖中心首次尝试在室内养殖红鲷鱼。中心正积极提升鱼苗的质量和存活率,若一切顺利,半年至一年即可向本地养殖业稳定供应鱼苗,减少依赖进口。

永续发展与环境部长傅海燕前不久在新加坡国际农业食品周活动上致辞时透露,新加坡食品局计划将“水产育苗场发展与认可计划”扩大至涵盖红鲷鱼(red snapper),要生产优质的鱼卵和鱼苗。

团队锁定红鲷鱼 因需求高价值高

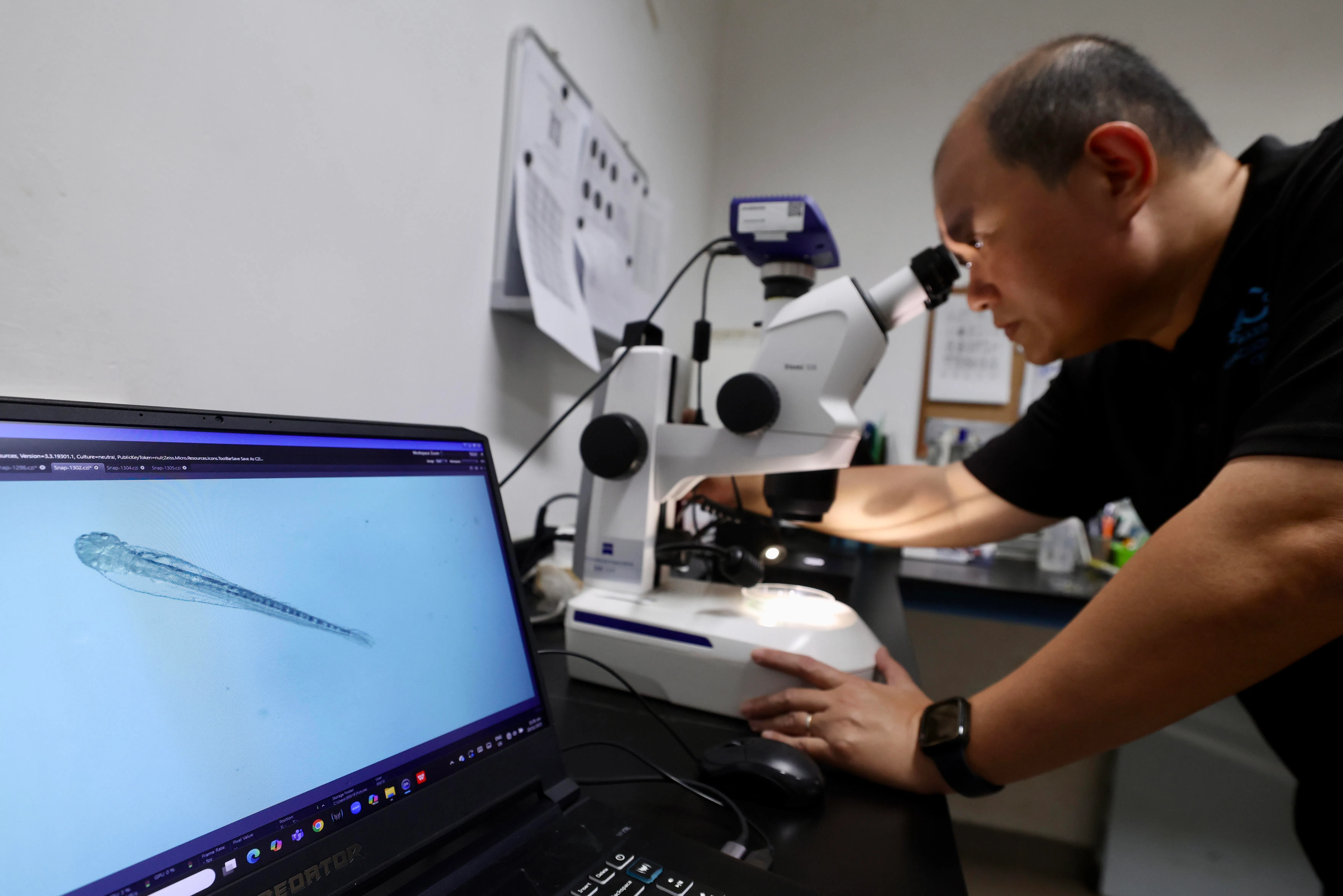

食品局城市食品科技署(水产养殖)首席科学家廖伟强近日接受《联合早报》专访时说,本地已经成功培育了亚洲金目鲈和海水罗非鱼,目前正在培育红鲷鱼。“这是我们目前正在培育的品种,因为红鲷是新加坡人喜爱吃的种类,需求高、价值高。”

红鲷鱼人工室内养殖设施,坐落在圣约翰岛上的海水养殖中心。

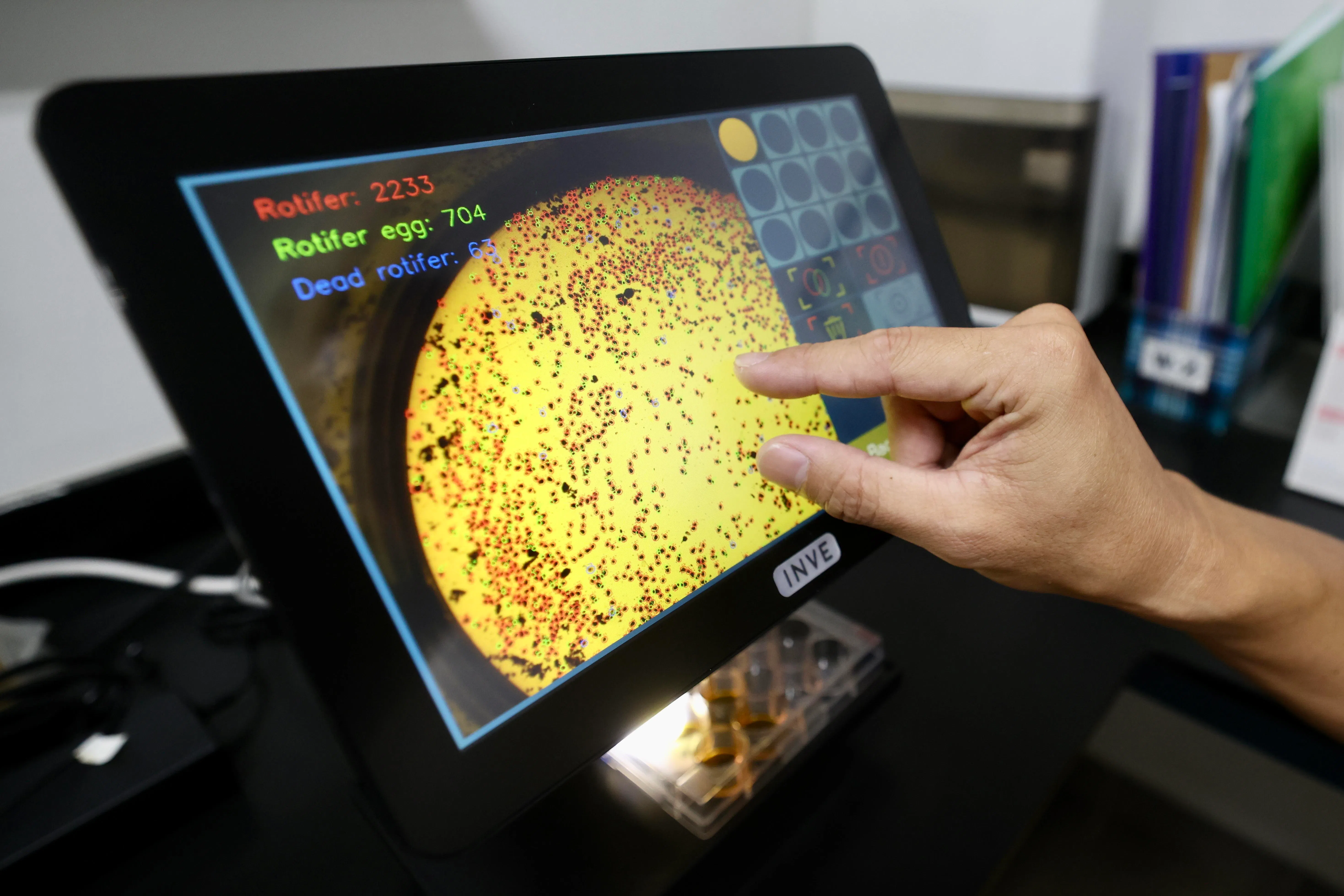

在新加坡食品故事科研计划第一阶段,海水养殖中心从2021年展开红鲷鱼室内养殖,研究这个鱼类的营养需求、鱼苗吃哪些浮游生物、多样性水平、基因组资源,以及如何能长得更快,目的是建立起完整的繁殖系统。

廖伟强说:“目前市场上的红鲷鱼是在户外池塘或外海养殖,我们把培育搬到室内。至今本地还没有这类室内培育的成功案例,我们是本区域首批尝试红鲷鱼室内培育的团队之一。”

水产育苗场发展与认可计划和国家水产养殖种鱼中心的目标,都是向本地养殖业供应鱼苗。虽然海水养殖中心已有红鲷鱼的繁殖鱼群,但产卵量不足,因此必须持续改进技术,争取能为养殖农场提供足够的鱼苗。

人工室内养殖红鲷鱼面临重重挑战。由于目前鱼苗存活率仍低,仅约10%,廖伟强希望通过水产养殖中心的研究与开发,提高存活率至20%。

此外,红鲷鱼的成熟阶段和最佳繁殖时间仍不明确,水产养殖业者普遍认为,鱼体重约4至5公斤时才能够繁殖;因此,本地团队正在研究红鲷鱼的繁殖生物学。

红鲷鱼从外观难以区分性别是另一个挑战,因为要确保鱼儿繁衍,需保雄雌鱼的数量平衡。

从外国购买红鲷鱼苗 质量参差有带病风险

相比之下,海水养殖中心培育亚洲金目鲈已超过20年,经验要丰富多了。亚洲金目鲈的产卵时间可控、孵化率高、存活率达50%,因此科研团队将借鉴这方面的经验,用于红鲷鱼研究。

本地目前没有红鲷鱼繁殖和鱼苗场,本地业者通常从马来西亚或印度尼西亚购买鱼苗,再带到新加坡饲养。可是,进口鱼苗存在质量参差、带病风险高的问题。

廖伟强说:“若人工室内培育红鲷鱼顺利推进,本地业者将来就不必依赖海外鱼苗,可降低运输成本,也可保证鱼苗质量。鱼苗存活率高和生长快速,也就可以减少饲养成本,提高产量和收益。”

中心还会通过疾病监测步骤和实验室检测,确保红鲷鱼的鱼苗健康无病。

廖伟强指出,海水养殖中心必须评估关于养殖红鲷鱼的产量和可持续性。由于这个工作处在早期阶段,还需要时间追踪观察从鱼卵供应到苗场、再送往本地养殖场的情况,以及养殖场最终能收获多少。为了确保鱼苗的高质量,养殖场也须解决技术难题。

未来,团队还将评估其他受欢迎食用鱼类,如石斑,以满足本地乃至区域市场的需求。