我国首次援引《网络犯罪危害法令》对在网上发布煽动种族宗教不和内容的个人采取行动。受访学者指出,在全球身份政治升温、虚假信息加剧社会撕裂的背景下,这项举措有助于阻断来自海外的分化言论,但真正的挑战在于如何应对认同这些观点的本地群体。

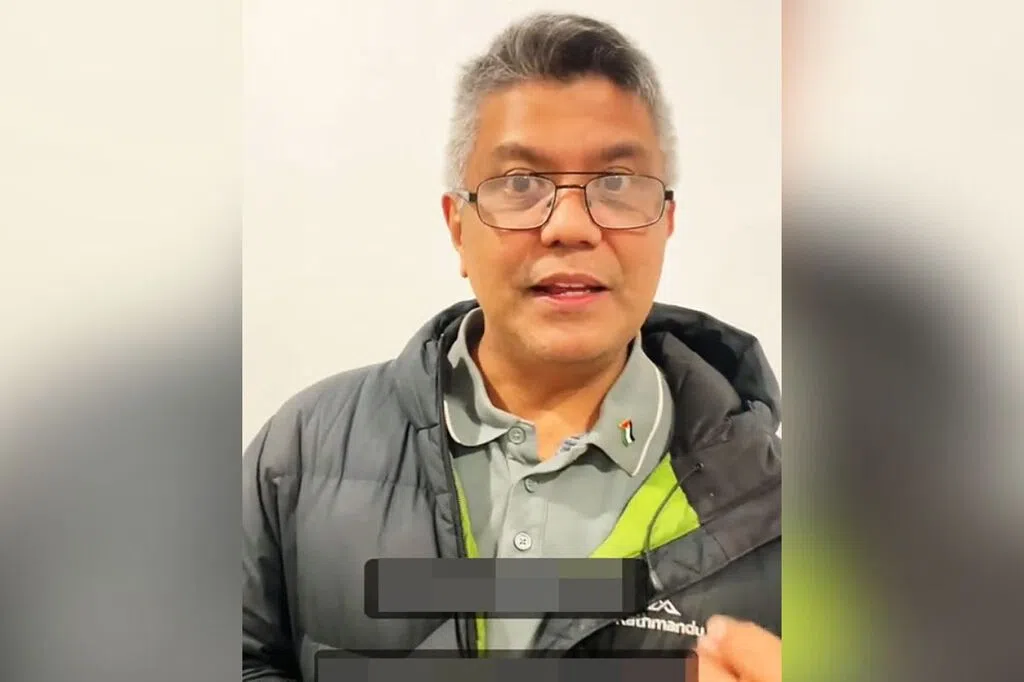

内政部星期三(11月26日)援引《网络犯罪危害法令》(OCHA),指示社交媒体平台限制并屏蔽澳籍男子楚菲卡的煽动性内容。

网络犯罪危害法令自去年2月起生效,赋予政府在合理怀疑网络活动涉及特定罪行时,向平台、机构或个人发出指示,以限制相关内容,减少让用户接触到这些有害内容。特定罪行包括恐怖主义与内安、种族与宗教和谐、毒品、暴力及诈骗等。

内政部在回复《联合早报》询问时证实,这是我国首次在网络犯罪危害法令下,就涉及种族与宗教的问题发出此类指示。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院安全研究教授古纳拉特纳(Rohan Gunaratna)接受《联合早报》访问时指出,全球正因虚假、错误信息出现日益严重的社会分化,各国政府必须果断地对付宣扬分化意识形态的个人或团体。

他说:“新加坡示范如何运用这项法令,阻止外国行为者散布可能危害社会凝聚力的资讯。”

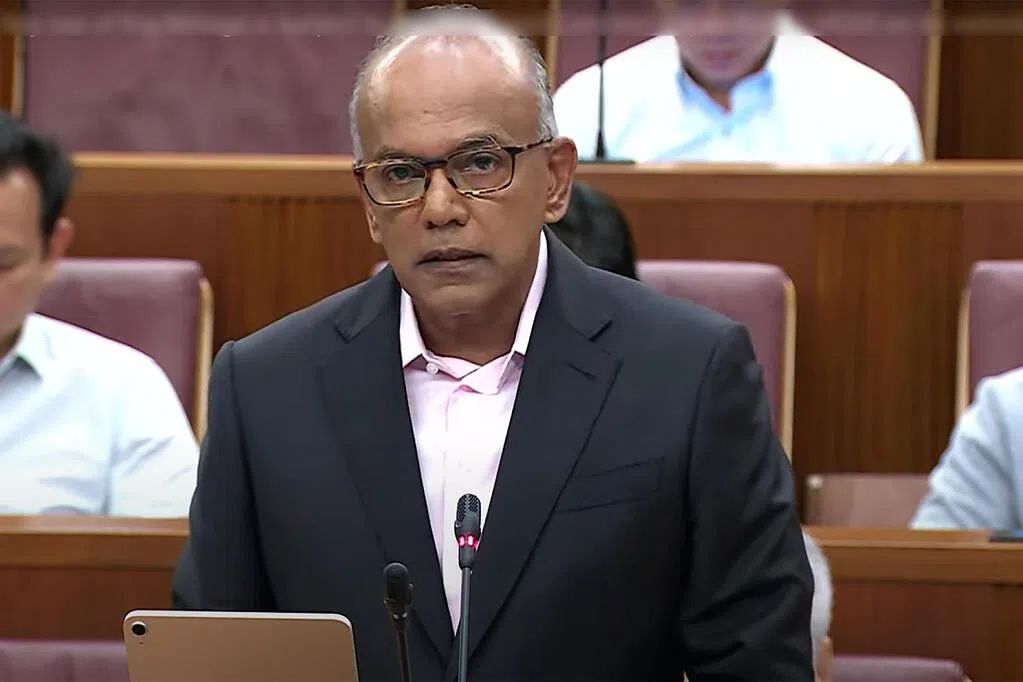

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文也认同,当局援引网络犯罪危害法令显示政府愿意动用现有法律工具,对远距离煽动情绪的个人划清界线。但他提醒,限制社交媒体平台只是相对容易的一部分,法律本身并非“万灵丹”,相关言论仍可能通过不同渠道流传。

他指出,值得注意的是楚菲卡的观点已在本地社群中有一定的跟随者,这正是当局决定采取行动的其中原因。“如果这些观点没有引起关注,政府不会贸然行动,以免引发人们关注这个人。”

陈庆文说,更具挑战的是如何接触那些对这些言论产生共鸣的国人。这些群体往往受“回音室效应”影响,甚至可能将政府举动视为试图压制他们的声音。因此,更关键的是以事实回应这些煽动性言论。

他强调,巩固社会凝聚力的方式,是让政策“用事实说话”,让不同群体切实感受到政府的施政确实有助于提升所有社群,从而增强民众对制度的信任,而不是盲目接受或排斥分化的观点。

他说,国人应以“更清晰的眼睛、开放的心态和胸怀”来看待国家政策,判断它们是否真正惠及整体社会。