如果打开手机里的谷歌地图,就能看到已过世的亲人站在熟悉的街道上,你会作何反应?

谷歌地图除了用于导航,它的另一功能——谷歌街景,还可让用户浏览、探索世界各大城市的街道全景,查看标志性的建筑或寻找商店和餐馆等。但除了这个“虚拟散步”的功能,谷歌街景其实还隐藏了不少鲜为人知的奇特用途。

1. 街景地图定格最后记忆

现代科技虽然留不住生命的逝去,却能在无意中帮我们在熟悉的街道留下去世亲人的身影。

一名网友近日在社媒TikTok上载视频,分享他在谷歌街景(Google Street View)里找到已过世的阿嬷的身影。通过翻找地图中“后港中心第840座组屋”历年的街景,他最终在2009年2月的街景中,找到拎着大包小包、正在等红绿灯的阿嬷。

这条短短14秒的视频引起网友热烈讨论,一些人更在评论区分享自己用谷歌街景地图怀念拆迁的旧家和母校。

另有一名TikTok用户特意找到英国各地已拆迁的建筑,并用谷歌街景地图记录下这些建筑在十几年间逐渐没落的模样。

有网友在评论区说,视频中的房子便是自己曾经居住的地方,也有人留言请这名用户帮忙用视频记录自己的母校或旧家。

2. 特殊破案工具

谷歌地图也能用作破案工具?一起22年来未解开的悬案,便是通过谷歌地图破案的。这起案件发生在1997年,40岁的美国男子莫尔特(William Moldt)在佛罗里达州失踪后,一直下落不明,警方也未能找到他的尸体。

2019年,有人偶然从谷歌地图中发现,湖中有一辆沉没的汽车并报警。警方经过化验后,证实汽车中的残骸正是22年前失踪的莫尔特。

除了帮助警方破案,也有人利用谷歌街景抓到妻子出轨的证据。据《每日镜报》报道,秘鲁一名男子在用谷歌地图找路时,偶然看到2013年的谷歌街景里,正是自己的妻子和另一男子的亲密行为,赫然发现自己“戴绿帽”。

3. 惹人发笑的猎奇瞬间

如果你在东京玉川上水附近迷路,打开谷歌街景地图,可能会看到八个带着鸽子头套的行人。这是在东京武藏野美术大学(Musashino Art University)附近捕捉到的街景画面,当你走几步再往后看,会看到他们仍然盯着镜头,背后意义不明,引人遐想。

另一个令人啼笑皆非的画面,是日本一位正在骑脚踏车的女士,在看到拍摄谷歌街景的汽车后失去平衡,不小心掉进旁边的水沟,这一幕也刚好被定格在谷歌街景地图里。

纽约一名创意数码设计师在看到谷歌地图里千奇百怪的街景后,花了几周时间收集资料,最后制作一个名为“Wonders of Street View”(意为街道奇观)的网站,让大家一次过看遍奇景。

4. 望梅止渴:探索到不了的地方

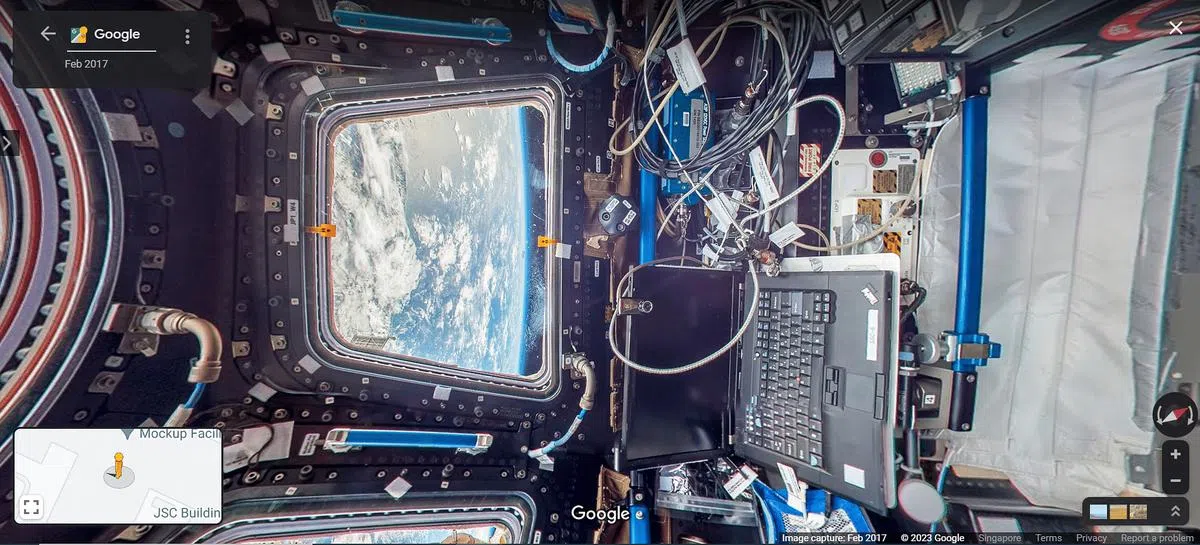

你可曾幻想成为宇航员,遨游太空?虚拟地球仪软件“谷歌地球”(Google Earth)收录了首个地球以外的地方——国际空间站(International Space Station),让每个人都能短暂体验宇航员的生活。

和一般谷歌街景不同的是,国际空间站內有15个可以点击的蓝色标点,点击后便能阅读空间站內特殊器械的简短说明,了解它们的运作。

国际空间站是人类历史上第九个载人的太空站。它在距离地表约400公里的近地轨道,以90分钟绕地球一周的速度移动。

除了外太空,谷歌街景也能带你探索无人岛。自1974年被废弃的端岛(Hashima Island)位于日本长崎县,它有一个更为人熟知的名字——军舰岛。这座荒岛曾是日本开采煤矿的地方,1960年代岛上人数一度达到5300人。

后来,日本的主要能源转换为石油,岛上的煤矿被废弃,居民也全部撤离。2009年起,军舰岛开放给游客参观,不过因为岛上有许多年久失修的危楼,目前禁止游客登岛。

通过谷歌街景,可以看到岛上如今满是断壁残垣,杂草丛生。曾经的学校、庙宇和游泳池早已面目全非。

5. 只能从卫星地图中看到的古怪景象

从谷歌卫星地图上可以看到,哈萨克斯坦北部托博尔上游水库南岸有一个巨型五角星,直径长达366米。尽管一些网友猜测这个地点与某种宗教仪式有关,美国全国广播公司(NBC)报道,这其实是一个以星形为轮廓的公园,于前苏联时期建成。

“SS贾西姆”(SS Jassim)号是一艘玻利维亚的货运渡轮,2003年在苏丹海岸搁浅并沉没。它长81米,曾是谷歌地球上可见的最大沉船之一,现在已经几乎完全沉没。

趣味街景背后藏着隐私漏洞

谷歌街景最早于2007年启用,最初只限美国五大城市,至今这项服务已涵盖全球100多个国家和地区。

过去10多年里,谷歌街景在各地陆续推出,其实不乏争议。尽管谷歌利用特殊技术对人脸和车牌等进行模糊处理,但仍引起侵犯隐私的疑虑。

2010年,美国互联网隐私保护团体集体起诉谷歌公司,控诉它在拍摄街景时通过无线网络非法收集敏感信息,例如电邮、密码和文件等,严重侵犯民众隐私。谷歌公司最终在2018年判赔1300万美元(时约1690万新元)。

谷歌街景虽能提供高清的街景导航,甚至是让用户通过旧街景图像,了解一个地方的历史变迁,但这当中又需要我们牺牲多少隐私作为代价?