成立于1924年的旧竹脚医院三座历史建筑,曾回荡数代新加坡婴儿呱呱落地之声,也见证了我国助产及妇科服务的发展,星期三(10月1日)正式列为新加坡第76座国家古迹。

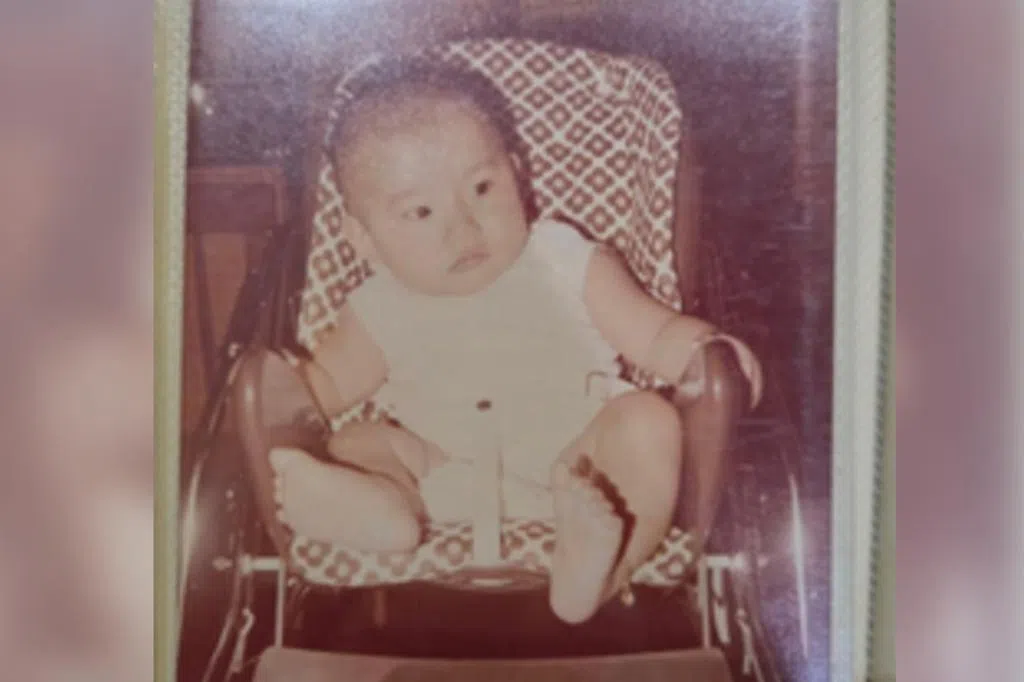

位于小印度翰莎路(Hampshire Road)的旧竹脚医院,从1924年启用至1997年迁址的73年间,迎接超过120万名婴儿的出生。列为国家古迹的三座建筑中,历史最悠久的建于1933年,目前皆作为陆路交通管理局总部使用。

文化、社区及青年部代部长兼教育部高级政务部长梁振伟,星期三在陆交局总部举行的宣布仪式上致辞时,肯定了旧竹脚医院的重要社会文化意义。这天也是旧竹脚医院创立101周年纪念日。

梁振伟说,旧竹脚医院代表数代医疗工作者对照顾病患的无私关爱以及敬业精神。这些先驱医疗人员的贡献,也超越医疗领域,他们的创新精神,更为如今新加坡人树立榜样。“他们呵护数代人的成长,对新加坡建国历程做出贡献。”

旧竹脚医院建于英殖民时期的1858年,是新加坡第五家综合医院。它的简称“KK”源自马来名Kandang Kerbau(意指水牛棚),因当年实龙岗路一带曾有养牛场而得名。华文名则源自医院建在种满翠竹的山丘下,潮州人和福建人称之为“竹脚”(竹丛脚)。

医院最初主要治疗性病和传染病,1868年开始收治面对妇科并发症的女性,后来也收治贫困儿童。1924年10月1日,医院改建为免费的妇产科医院,开启在母婴保健专业化发展。

二战后,医院确立了本地助产及妇产科护理的领先地位,见证多项医学突破,包括剖腹生产手术、变性手术以及亚洲首例试管(IVF)婴儿。

1952年至1978年,医院内设立新加坡首家助产学校,培养战后新一代本地助产护士,显著降低母婴死亡率,对战后婴儿潮(约1945年至1960年代中)贡献巨大。1966年,竹脚妇幼医院曾创下一年接生3万9835名婴儿的纪录,占当年新加坡总出生人数的85%。