政府拟在明年上半年,设立全新的互联网安全委员会,通过监管和举报机制,让网络伤害受害者更快获得援助。新加坡届时将成为全球少数设有专门机构应对网络伤害的国家。

数码发展及新闻部长杨莉明,星期三(10月15日)在国会为《互联网安全(援助与问责)法案》(Online Safety (Relief and Accountability) Bill)提呈一读。法案赋予监管机构更大权力,包括要求删除有害内容、限制施害者的账户,甚至公开网络加害者身份,以加强网络安全与问责。

数码部和律政部星期三发联合文告说,虽然我国现行法令如《网络犯罪危害法令》和《防止骚扰法令》等,已能在一定程度上应对网络威胁,但受害者往往需要更及时的援助,例如尽快移除有害内容,或识别幕后施害者。澳大利亚等国已设有类似的专属机构,新法案将借鉴国际经验,强化我国的支援体系。

为此,法案从三方面着手,打造更安全的网络环境。

一、在明年上半年,设立互联网安全委员会(Online Safety Commission)。委员会隶属资讯通信媒体发展局,负责处理13类网络伤害,包括恶意公开隐私(doxxing)、泄露亲密照、发布虚假信息或损害名誉的言论等。

受害者通常须先向相关平台举报,若平台未在合理时间内回应,则可向委员会申诉。但若涉及儿童性虐待影像,或泄露亲密照等严重情况,可直接向委员会求助。

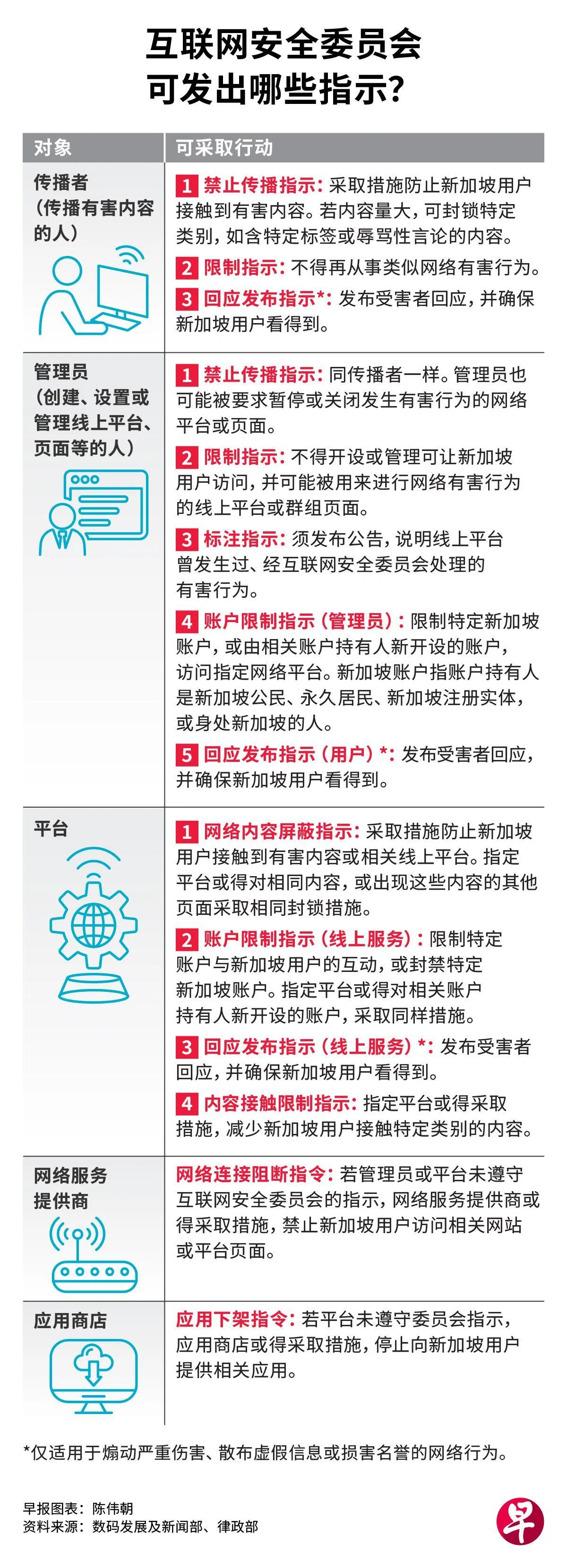

委员会接到举报后,可向相关方发出指示(direction)或指令(order),包括删除有害内容、限制肇事者的账户,或发布受害者的回应。

二、法案将引入可追究网络伤害责任的法律机制,并明确网络生态中三类关键参与者的责任——传播者(communicator)、管理员(administrator)及平台。

根据法案,传播者不得发布或参与任何网络伤害;管理员不得创建或管理被用来实施网络伤害的线上空间,并须在接获通知后采取行动;平台则须在接到通报后及时处理相关内容。至于受害者则可向法庭提出民事索偿或申请禁令。

三、法案加强网络加害者的问责。委员会可要求平台提供涉嫌施害用户的身份资料;若平台没有相关信息,则须采取合理措施收集额外资料。受害者也可在特定情况下(如提起诉讼)申请披露施害者身份,委员会将设定条件,确保资料不被滥用。