今年的诺贝尔和平奖得主将于10月10日出炉。以下为诺贝尔奖的运作要点与评选流程、评选制度与惯例。

谁负责评选?

诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会(Norwegian Nobel Committee)负责。委员会由五名成员组成,均由挪威国会提名和任命,成员构成反映议会的政治版图。

委员多为已退任的政治人物,但也有来自学术或民间组织的人士。委员会日常工作由秘书处支持,秘书参与评审准备但不享有表决权。

奖项依据和评判标准

诺贝尔和平奖的评判标准来自阿尔弗雷德·诺贝尔1895年遗嘱。诺贝尔在遗嘱中写到,奖项应颁给“在增进国与国之间的友谊、裁减常备军以及推动和平大会的建立与发展方面做出最大或最佳贡献的人”。

评选时,委员会并非逐字机械适用遗嘱,而是把该原则“置于当下局势”来判断——即关注当前的全球形势、主要争议与正在发展的有希望的和平进程或国际合作机制。

谁有资格提名?

有资格提出提名的人士范围很广:包括各国政府和议会成员、现任国家元首或政府首脑、大学中从事历史、社会学、法律或哲学研究的教授,以及历届诺贝尔和平奖得主等。

今年共有338项提名。所有提名资料都将封存并保管50年,不会对外公开。

如何运作评选流程?

每年的1月31日为提名的诺贝尔和平奖截止日。委员会成员可在2月首次会议前提出自荐提名。委员会会讨论所有提名,建立入围名单。入围者随后被交由常设顾问与外部专家组进行评估与背景审查。

按惯例,委员会每月都会开会讨论,最终在8月至9月间做出最终决定;评选以寻求共识为优先,若无法达成共识,则按多数票通过。

本年度与有争议的提名

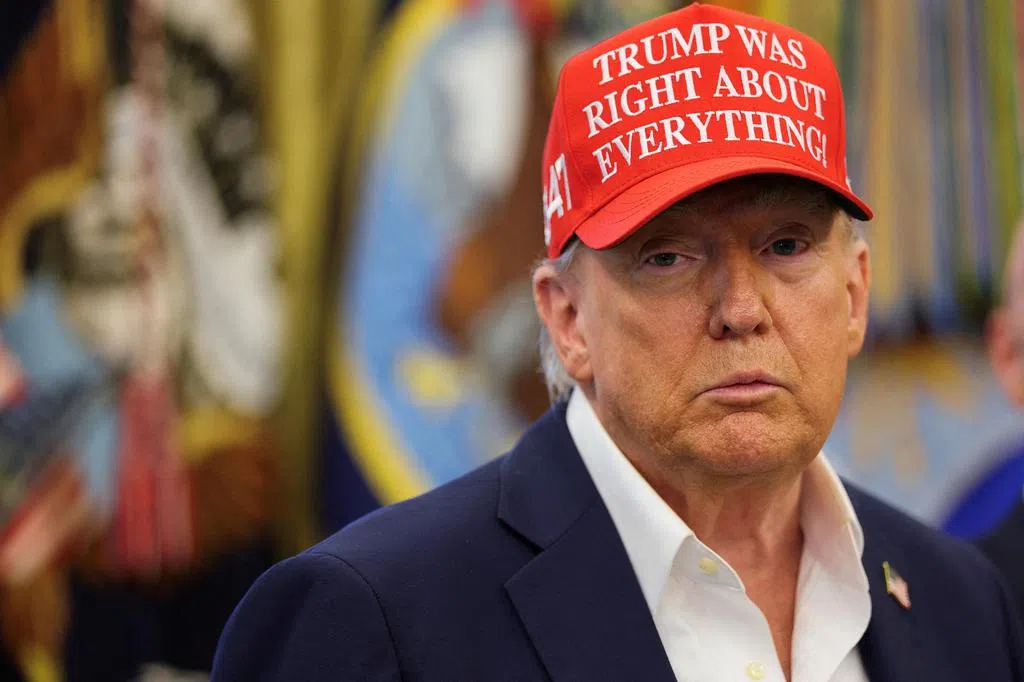

虽然提名清单受保密保护,但提名人可自行公开其提名。今年公开被提名的对象包括:国际刑事法院(ICC)、北约(NATO)、被监禁的香港活动人士周恒彤,以及加拿大人权律师科特勒等。柬埔寨、以色列与巴基斯坦的领导人也曾公开表示提名美国总统特朗普,但这些声明在1月31日截止日之后提出,因此不符合角逐2025年奖项的资格。

特别考量与可能走向

评审学者与观察者指出,委员会在选择时既关注象征意义,也重视长期议题,如核裁军等。若候选人的实际政策或行为与国际秩序相悖,则很难获得认可;相反,人道组织、新闻工作者或联合国机构等亦常被视为“具示范性与普遍意义”的得奖对象。去年的得主为日本原子弹受害者团体(Nihon Hidankyo),这也反映了委员会对核风险议题的持续关注。

得奖者将获得什么?

诺贝尔和平奖获奖者除得奖章与证书外,还将获得约1100万瑞典克朗(约153万新元)的奖金。

委员会主席将于10月10日格林尼治时间上午9时(新加坡时间傍晚5时)在奥斯陆诺贝尔研究所宣布得主;颁奖典礼定于12月10日在奥斯陆市政厅举行,以纪念阿尔弗雷德·诺贝尔逝世纪念日。