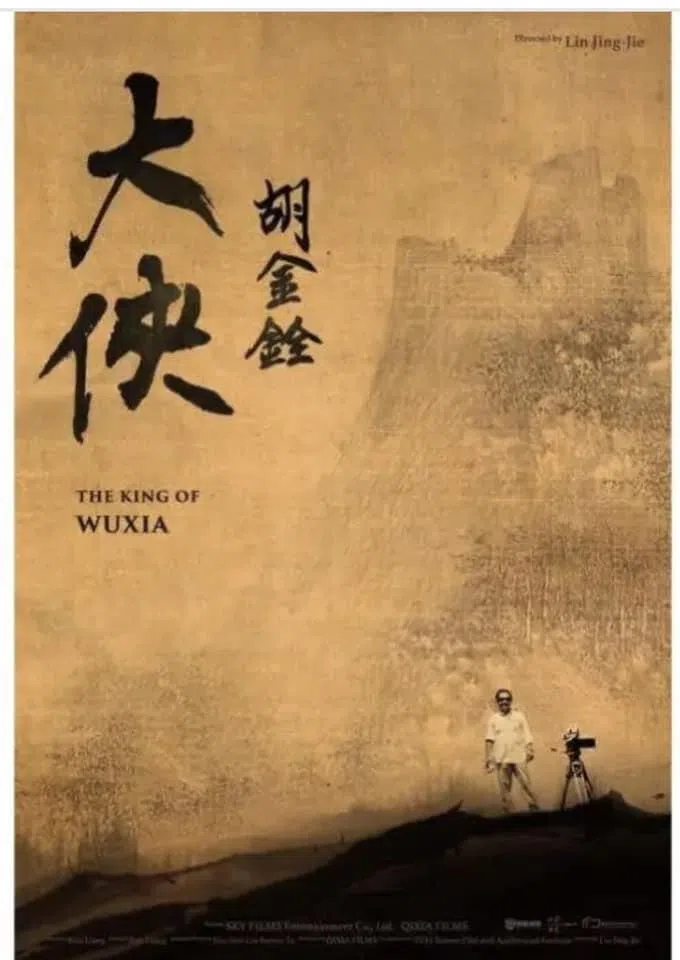

4月29日,正逢一代武侠电影宗师胡金铨(1932—1997)的冥诞,坐在奥登剧院观看台湾林靖杰执导的纪录片《大侠胡金铨》第一部曲《先知曾经来过》及第二部曲《断肠人在天涯》,冥冥中的巧合。

耗时四年制作的纪录片很用心地破解了以《龙门客栈》《侠女》等开创新派武侠片的名导胡金铨的电影构成元素,以及他追求完美的疯魔作风。说胡金铨受传统戏曲的影响,导演找来京剧演员与乐队“示范”讲解胡金铨的武打动作如何借鉴京剧的形体动作,尤其是夸张的眼神,其电影配乐怎样采用京剧锣点声,形象生动。胡金铨创下诸多第一个纪录,采用武术指导,以弹簧床拍戏等等。

胡金铨电影最迷人之处在于其艺术性,画面诗情画意,呈现出东方美学,传统水墨画走入武侠世界中,自然万物和人的精神融合而成生命力和感染力。名导李安提到胡金铨电影的“气韵”启发了他。

我赶不上胡金铨的时代,在YouTube观赏他在韩国同时拍摄的《空山灵雨》和《山中传奇》,画面太美,色彩斑斓,意境耐人寻味,常忍不住停下细赏。《山中传奇》是蒲松龄《聊斋志异》影像版诠释,落第书生与荒山女鬼的神秘传奇非常好看,至今很多武侠片都可看到胡金铨的影子。

胡金铨出身北京书香世家,父亲留学日本后回国设厂,母亲是水墨画家。他一生爱好阅读,以“视死如归”的精神来拍戏,所拍电影时代大多集中在中国明朝,对服装、建筑等道具的设计细节认真考究。胡金铨为了突出侠女的心境,种满衰败的芒草,芒草被摄影灯一打坏了,剧组得不停边割边移栽边拍,全割完后,胡金铨决定种植芒草,全剧组等一年芒草再长起来才拍,营造出连“芒草都在演戏”的萧瑟场面。

胡金铨塑造古人形象,资料来自文字记载和古画,《山中传奇》男主背的背囊设计,启发自台北故宫博物院展出的《玄奘取经图》,不少服装与建筑道具亲力亲为。他曾是美工与演员,也编剧、指导演出,是当今难得一见的全方位导演。

我们在片中跟随胡金铨电影御用男主角、书生儒俠石隽的脚步,重返当年拍摄竹林、客栈等打斗戏的现场(都在台湾,可设计出胡金铨武侠片足迹的旅游路线),记忆灵光闪现,侠客老矣。尽管《龙门客栈》创下亚洲中西片票房纪录,《侠女》赢得康城影展最高技术大奖,胡金铨何尝不是武侠江湖里的一介书生,对世界怀抱理想而郁郁不得志,人生下半场弥漫时不我予的落寞?他身边的好友伙伴在纪录片访谈中感怀泪下。

胡金铨拍片时长耗金,加上观众口味改变,无戏可拍,想去台北当教授,没有高等学历被拒,想画插画谋口饭吃,也因画风老派被拒。胡导为电影所作的场景分镜头画面与外景速写画稿,联想到胡金鍂与新加坡的一段渊源。1984年6月,胡金铨在报人杜南发牵线下,在新加坡联合早晚报礼堂办了海外第一个书画展。当时他赠送一幅署名“九山”,描绘美国加州北部蒙特律鸟类保护区海鸟的漫画式水墨画予报社,笔触率真,飘云留白像其电影的空灵感。胡导每部电影片头都是他的书法。

刀光剑影的一代大侠落魄江湖,令人唏嘘。对观众来说,最大遗憾是筹备20多年的影片《华工血泪史》(I go,oh no),开拍一个月前,胡金铨因心导管扩张手术失败骤逝,壮志未成。此片讲述19世纪中国苦工帮美国人修筑铁路的故事,加州有两个小城“I go”和“Oh no”,据闻为中国人所建,却被白人驱逐,与白人血战后,华人最终站起来了。

另一个遗憾是金庸的武侠小说《笑傲江湖》开拍,指定的胡导在拍摄中途,无法妥协而退出(包括一些演员),我们无法看到文坛和影坛两位大侠碰撞出的火花。他们俩想象建构的武侠世界应该是比较接近的。