碳定价政策给公用事业和交通等关键领域带来不成比例的冲击,这些影响之后会通过生产关联网络逐步扩散到更广泛的经济中。

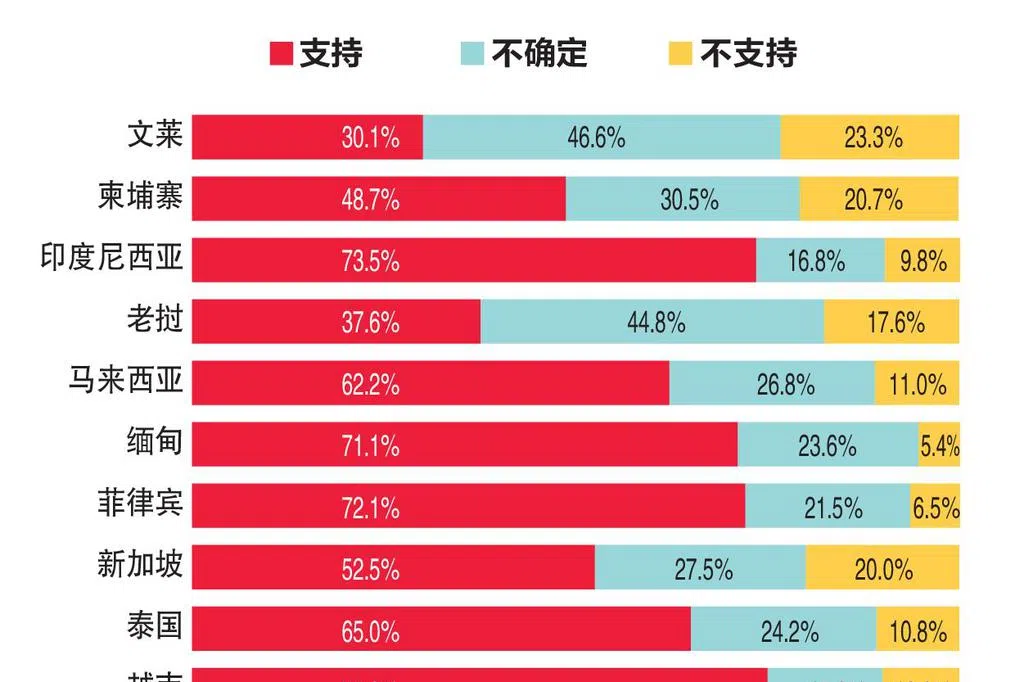

新加坡金融管理局星期一(10月28日)发布的《宏观经济评估》收录一篇关于碳定价政策对亚洲影响的特别撰文。文章指出,碳定价在亚洲的采纳程度并不如世界其他地区那样广泛,部分原因在于落实存在挑战,以及市场对政策潜在影响的担忧。

在亚洲,各国采用的碳定价政策各不相同,其中最常见的机制是排放交易体系(Emission Trading Scheme,简称ETS)。实施这个机制的国家包括中国、日本、韩国和印度尼西亚。

排放交易体系是一种合规市场的机制,这一般上由政府针对不同的行业,每年制定温室气体排放的总量上限,并经由逐年递减的方式,督促企业减排。

碳税导致成本上涨 或波及关联企业

相比之下,碳税政策在亚洲不那么广泛使用,但市场对采用这类措施的兴趣有所提高。例如,日本在2012年实施碳税,但碳税价格依旧非常低,每公吨二氧化碳当量(tCO2e)为2美元左右(约2.65新元)。

新加坡是亚细安国家中第一个实施碳税的国家。我国于2019年推出碳税,2019年至2023年期间,征收每公吨5元的税额。印尼则从2022年起对燃煤电厂征收每公吨3万印尼盾(约2.52新元)的碳税。

为加速减排,自今年起,我国分阶段上调碳税,2024年和2025年每公吨的税额增至25元,目标是到2030年增至每公吨50元至80元。

报告指出,若看亚洲九个市场(中国大陆、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、香港、韩国、日本和新加坡)的情况,公用事业领域排放大量二氧化碳,占了总碳排放量约80%。这意味着,这个领域缴付的平均有效碳税率最高。在这之后是交通领域,尤其是航空业和船运业,它们须交付的碳税第二高。

碳税对上述领域的冲击最大,这些业者或许会把成本上升转嫁给上游领域,以致其他行业也受到非直接的影响。