新加坡上市活动去年创下20年新低,挂牌企业退市潮愈演愈烈。今年迄今约两个月时间内,市场就传出五家企业有意私有化消息。

有市场人士认为,新加坡金融管理局证券市场检讨小组日前推出的50亿元证券市场发展计划(EQDP)可能抑制退市潮;也有市场人士坦言措施效益未必立竿见影。

普华永道新加坡(PwC Singapore)资本市场合伙人薛家全解释,新计划斥资50亿元,其中旨在解决流动性问题。若能成功深化市场参与度并提高估值,一些企业可能会重新考虑退市决定。

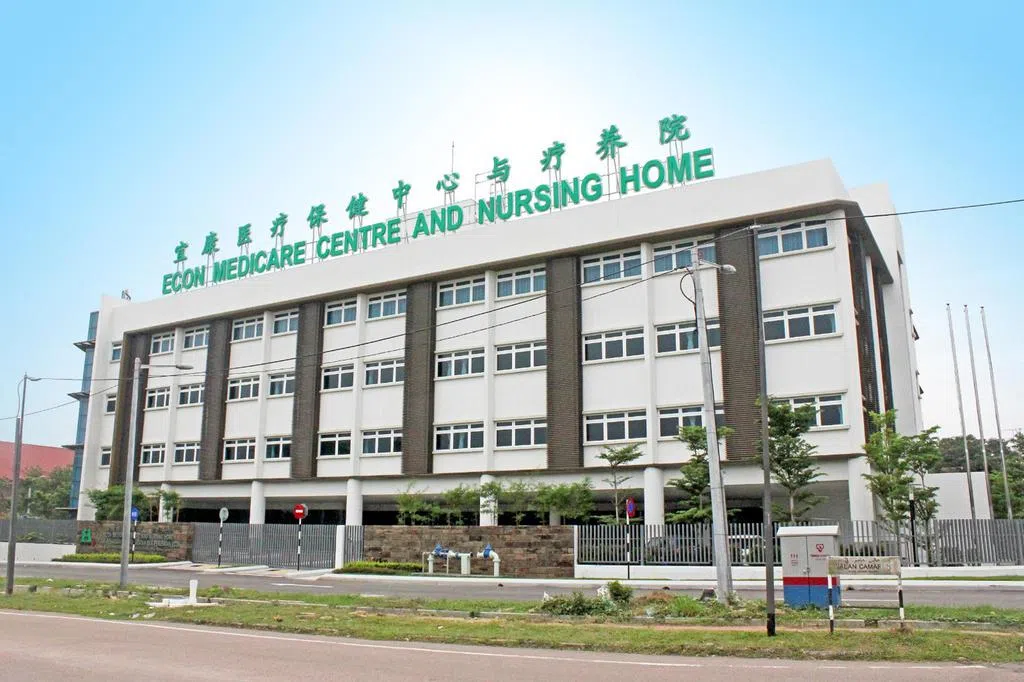

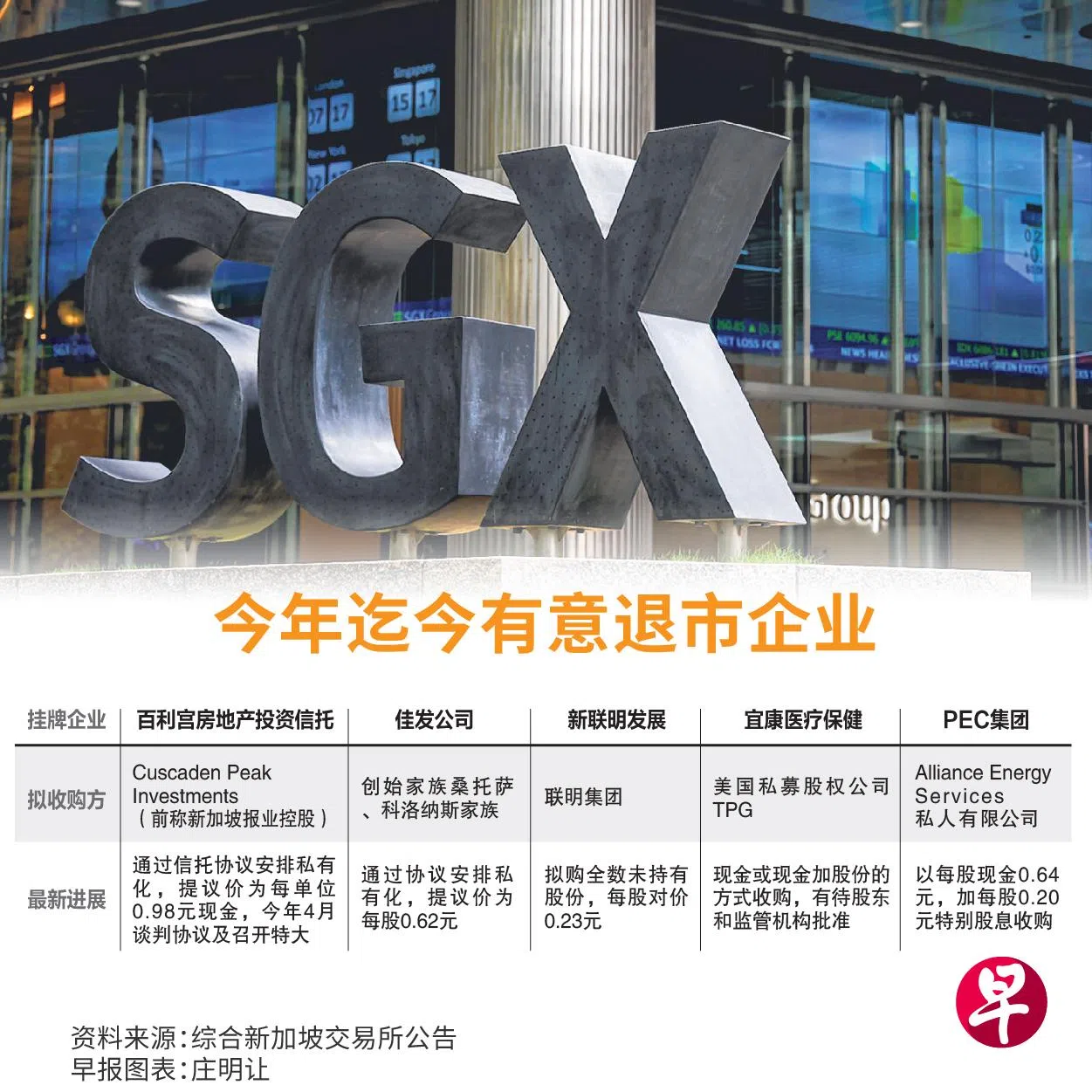

今年迄今,新加坡交易所已经传出五家上市企业可能私有化的消息。它们分别是百利宫房地产投资信托(Paragon REIT)、佳发公司(Japfa)、新联明发展(SLB Development)、宜康医疗保健(ECON Healthcare),以及PEC集团。

根据新交所公开文件,今年1月的退市计划共计两起,同比减少一起。

不过,薛家全介绍《联合早报》采访时也说:“针对出于战略考量而部署私有化的企业来说,金管局提出的措施吸引力,可能不会立即影响他们的私有化行动。”

奕丰环球市场(iFAST Global Markets)投资咨询助理总监邹咏翰认为,退市趋势是全球现象,即使在资本流动的美国股市,过往20年公开交易的股票数量也在减少。

他在电邮答复中解释:“这可以归因风险投资和私募股权融资的可行性提升,促使公司无需转向公开市场就能筹措资金。”

市场人士:中小型股才应受关注

邹咏翰认为,提振措施的关键是如何分配50亿元的资金。他说,今年1月31日为止,新加坡交易所(SGX)挂牌企业的总市值为8730亿元。换言之,上述金融其实仅有不足1%的占比。

“为了最大限度地发挥效果,这笔资金分配应该要针对海峡时报指数成份股以外的股票。因为海指成份股市值就达5790亿元。因此,提振措施将对中小型股项产生更大影响,使投资中小型股的基金经理受益。”

薛家全认为,尤其对中小型股项来说,股市研究机构扩大旗下分析师的研究覆盖范围也很重要。

去年借首次公开售股(IPO)上市的企业仅四家,创下20年新低,新交所还告别了20家上市企业。过往案例中,最常见的退市缘由包括清算、并购或重组。

倘若今年已传出的五家企业全都完成私有化,再加上新交所公开的两家已退市公司,新交所去年迄今就已累计27家上市企业除牌退市。

Dentons瑞德律师事务所高级合伙人黄伟康说,上市企业其中一个主要担忧,是监管程序耽误商业决策,从而导致高昂的监管成本。虽说监管透明对良好的市场运作至关重要,可是亲商的监管方式也不容忽视。

他说:“看到检讨小组朝着简化流程的方向发展,是令人鼓舞的,因为当局的改革就是要简化复杂的监管、采用更针对性的方案。我认为,这类措施搭配提高流动性及股票知名度的改革,对抑制退市潮、提高新交所的吸引力至关重要。”

邹咏翰则说,吸引知名消费品牌是有力的战略,尤其是年轻又力求扩张的公司,如电竞椅公司圣临(Secretlab)、二手交易平台Carousell、电视电脑萤幕品牌Prism+,将激发散户投资者兴趣。