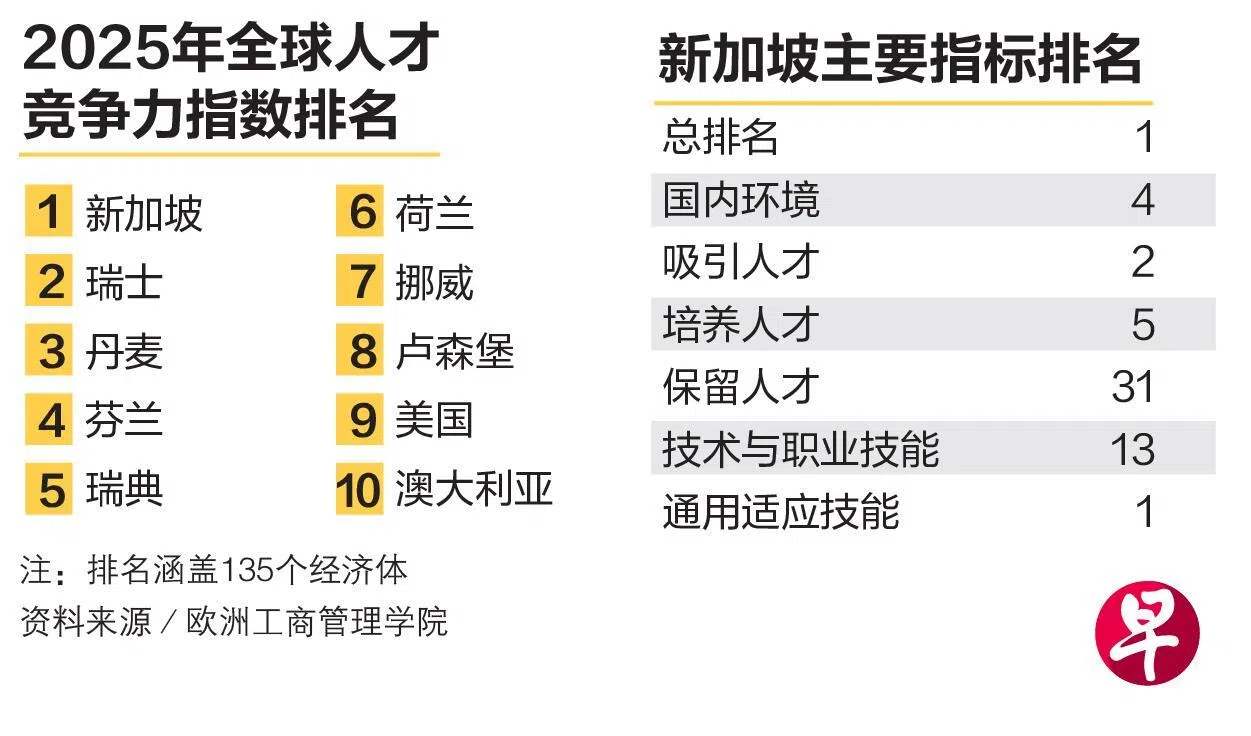

新加坡首次问鼎全球人才竞争力排行榜,取代多年领跑的瑞士。但新加坡留住人才的排名相对其他指标仍较低,且技术与职业技能排名跌出前十,显示中层劳动力在适应行业变化上存在隐忧。

根据星期三(11月26日)发布的最新《全球人才竞争力指数》(Global Talent Competitiveness Index,简称GTCI)报告,新加坡过去九年内八次位居第二名后,首次登上榜首。

前十名向来由高收入欧洲经济体占据多数。不过,值得注意的是,今年多个主要经济体排名下滑,瑞士被新加坡取代后退居第二,美国从第三名下滑至第九名,中国从第40名下降至第53名。

这份榜单由欧洲工商管理学院(INSEAD)于2013年创立,旨在为劳动力市场、工作组织和有关人才流动的政策制定提供参考标准。今年报告以“颠覆时代的韧性”为主题,探讨各个国家和经济体如何构建能够抵御冲击的人才体系。

指数以77项指标为依据进行评估,涵盖六大方面,包括国内环境、人才吸引、人才培养、人才保留、技术与职业技能,以及通用适应能力。

今年的评选模型纳入多个新指标,反映全球人才竞争的新兴优先事项。这包括数码化基础设施、与人工智能相关的流动性,以及社会和金融韧性,强化了国内环境、吸引人才和保留人才三大维度的评估。

技术与职业技能下滑十位 需加强技能转换与普及AI能力

兼任这项调查学术总监的INSEAD战略高级客座教授蒙特罗(Felipe Monteiro)在受访时指出,新加坡这次跃升主要得益于“保留人才”方面显著改善,排名提升七个位次至第31位,其中“生活方式”方面表现尤其突出。

保留人才是新加坡历年表现较弱的一环。虽然今年生活方式指标改善,部分弥补了这一劣势,但报告联合编辑、INSEAD组织行为学荣休教授埃文斯(Paul Evans)在发布会上强调,今年新增的“福祉感”指标中,新加坡只排31名,比一些海湾国家低,说明“人们觉得过得好不好、对未来有没有期待”的感受方面还有提升空间。

我国在个人权利、医生密度与人身安全领域持续改善,更能留住人才。此外,本地商业与劳动力环境的活力同样增强,排名由第14位升至第10位。

与此同时,我国继续在多个核心指标上保持全球领先,包括通用适应技能、正规教育与监管环境的优势。

蒙特罗说:“新加坡劳动力拥有世界领先的适应能力,在当今快速变化的环境中,具备所需的软技能、数码素养和创新思维,这对于在快速的技术和经济变革时代保持韧性至关重要。”此外,教育体系的持续革新和高效的监管环境,也持续巩固新加坡的竞争力。

不过,报告也揭示一项值得关注的隐忧。新加坡在“技术与职业技能”方面从第三名跌至第13名。

他提醒,这意味中层劳动力在适应行业变化方面正面临压力,而在快速变化的科技环境中,新加坡需要在技能转换、技术再培训和普及人工智能方面进一步加强投入,避免技能结构出现断层。

埃文斯补充说,新加坡并不是这一指标下滑的唯一发达国家,在人工智能技术浪潮前,中层岗位比高级技能岗位更易受冲击,而这一因素的实际影响仍待长期观察。

新加坡的跃升被视为这一区域里程碑

报告指出,在技术快速变革、地缘政治不确定、社会结构剧烈震荡的背景下,人才体系的韧性比以往任何时候都更关键,国际人才竞争也更加激烈。

蒙特罗认为,适应力和组织敏捷性会是未来最关键的能力。新加坡应继续强化一直以来的优势,构建一个涵盖企业、劳工、政府和学术界的协作生态系统,这对于保持发展势头至关重要。

报告特别指出,新加坡的跃升被视为东亚、东南亚及大洋洲地区的一个里程碑。

报告的联合编辑、波图兰研究所首席执行官埃斯卡洛纳·雷诺索(Rafael Escalona Reynoso)受访时指出,这表明该地区已建立起制度优势、数码化准备度和适应性人才能力,这些是当前衡量竞争力的核心要素,从而缩小与发达经济体的差距。

他认为,这反映亚太地区更深层次的转型。“这个地区正在成为全球创新和技能发展中心,新加坡的成绩表明,战略重点和具有韧性的人才体系,能够使这个区域的经济体跻身世界前列。”

对于新加坡这样的小型开放经济体如何持续保持竞争优势,埃斯卡洛纳指出,相对国内人才培养而言,吸引和留住国际人才或愈发重要。

他强调,小型经济体应继续投资在适应性强且具备人工智能能力的技能,同时保护那些使它成为宜居宜业之地的条件。“清楚的移民途径、稳定的制度以及支持长期留住人才的环境,已成为提升竞争力的关键因素。”