19世纪,戏曲随着华人移民从中国传到新加坡,在本地多元文化环境落地生根,成为重要的华族文化遗产。

早期的新加坡,观赏戏曲表演是华人重要的休闲娱乐活动之一。戏曲表演一般配合庆祝神明诞辰或是传统节日,可以在街边搭建的舞台上表演,俗称街戏;有的则在设备完善的戏院、茶楼或游艺场表演。根据新加坡华族文化百科,1893年之前,新加坡就有八间戏院,大多在华人移民聚集的牛车水。20世纪初,牛车水又新建了两座戏院——东方戏院(今东方广场)和天演大舞台(今大华戏院)。

早期牛车水的茶楼也常有华族戏曲演唱,比如由喜爱粤剧的富商余东璇兴建的南天大酒楼(今裕华大厦),其六楼天台为茶楼,早先演唱粤剧,后也演唱京剧。

本地戏曲种类

新加坡的华族戏曲,随着中国南方福建、广东、潮州等地早期移民的到来而传入。虽然配乐不同,方言各异,但曲目大多取材于古典名著和民间故事。根据方言群,戏曲种类可分好几种。

福建戏

福建有多种戏曲种类,如闽剧、高甲戏、芗剧、歌仔戏等,却没有“福建戏”的剧种。福建戏是华族戏曲“本地化”的历史结晶。

高甲戏是最早出现在本地的福建剧种。它的表演必须搭建高台,演员穿甲持戈,故被称为“高甲戏”。之后,随着台湾歌仔戏传入新加坡并越来越受欢迎,其他福建剧种逐渐式微。歌仔戏成为本地主要的福建戏表演。

潮剧

也称潮州戏、潮音戏,拥有400多年历史。清朝光绪(1875-1908)末年,潮剧的繁荣达到顶峰,传播至东南亚地区。从1853年就已扎根新加坡的百年潮剧团老赛桃源,至今仍然活跃。另一个活跃的剧团南华潮剧社则由本地一群潮剧爱好者在1963年成立。除了表演传统曲目,他们也通过创新,提高观众观赏表演体验,让更多年轻人接触潮剧。

粤剧

也称广府戏、广东大戏。1857年,本地粤剧艺人在牛车水成立行业组织梨园堂(后改名为八和会馆),帮助因中国社会动荡流落到这里的广东粤剧艺人。新加坡也因此被称为粤剧的“第二故乡”。目前活跃的本土粤剧团众多,包括敦煌剧坊和新明星粤剧中心,它们都曾到海外演出。为了吸引年轻观众群,敦煌剧坊曾推出英语版演出。

琼剧

琼剧又称海南戏。中国琼剧艺人庆寿兰因编演反清戏而被清兵追捕,于1859年率其戏班琼顺班出走南洋,是最早抵达新加坡的琼戏班。庆寿兰所创立的星洲剧社成为琼戏在新加坡的开拓者。

京剧

京剧是华族戏曲最主要的剧种之一。最早到新加坡演出京剧的是福祥生京班,90余名演员在1893年年底在牛车水的庆升平戏院演出。

后来本地福州戏班也从中国各地请来京剧演员加入演出,因此福州戏与京剧演员同台演出,成为当时新加坡京剧舞台的重要特点。

戏曲行话

行当

戏曲角色类别,可分为生、旦、净、末、丑。每个行当各有分支,比如旦可分成花旦、青衣等;生分为老生、小生等。

梨园

原是唐玄宗时代训练宫廷歌舞艺人的地方,后来演变成对戏曲班子的别称。

行头

戏曲角色服饰、装饰及化妆,也可泛指戏曲表演的所有用具。每种行头都有其独特的寓意和象征。

唱念做打

戏曲表演四种基本功。唱是歌唱;念是有音乐性的独白或对话;做是舞蹈化的动作;打是武打技艺。

《新加坡华族文化百科》系列

《新加坡华族文化百科》是由新加坡华族文化中心推出的中英双语网站,集合了关于本地华人社群、历史、习俗和文化等丰富资讯,通过简易的文字、图像、延伸阅读资料等,带领人们了解本地华族文化。这个网上知识库会不断丰富内容,开拓更多主题。

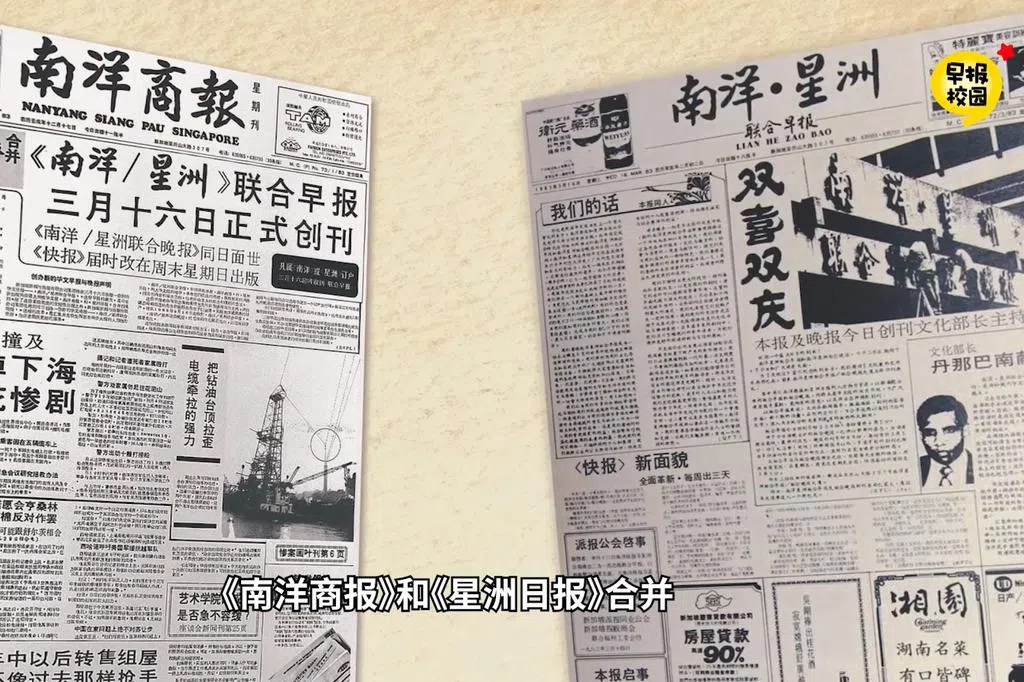

《逗号》与华族文化中心合作推出“简化版”内容,通过系列篇章和视频,让学生了解新加坡华人社群、报业发展等主题。

早报校园 zbschools.sg 是一个让学生自主学习的数码平台。它汇集学生报旗下《小拇指》、《大拇指》和《逗号》的精彩内容,通过深入浅出的报道,让中小学生轻松读新闻。