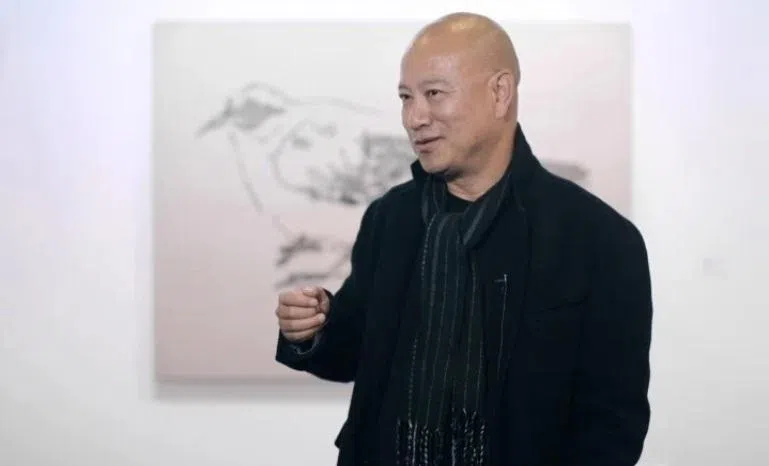

中国知名当代艺术家叶永青(67岁)在2025年1月23日登报,就著作侵权案向比利时艺术家克里斯蒂安·西尔万(Christian Silvain,75岁)公开道歉,并依照北京市高级人民法院判决,赔偿西尔万500万元人民币(约93万新元)。

这是西方艺术家第一次因抄袭在华维权成功,经历五年的跨国维权判决令西尔万告慰。西尔万曾对《封面新闻》说:“这个判决是中国知识产权保护法的一次重大胜利。中国有许多伟大的艺术家,无论是现在还是过去,他们都不需要通过抄袭或剽窃来证明自己的价值。”

2019年,西尔万从阿姆斯特丹画廊主获知叶永青的作品与自己的非常相似,“鸟、鸟巢、鸟笼、红十字架、飞机……一切都在那里!除了我的名字,否则看起来根本就是一样的!”曾参与450多场展览,作品被70多家博物馆收藏的西尔万画作价格介于5000至1万5000欧元(约7000至2万1000新元),叶永青作品拍卖价则可高达60万欧元(约84万新元),藏家包含富豪比尔盖茨、鲁珀特·默多克。上海藏家刘益谦以千万人民币购藏四幅叶永青不同时期的作品,最贵的一张《逃逸的困惑》是2011年以667万元人民币拍得。叶永青历年成交的300多件作品,至2019年总获利达1.9亿港元(约3300万新元)。西尔万曾说:“叶永青通过抄袭我赚了太多钱,这在我看来,是绝对的道德问题。”

西尔万在2020年提告叶永青侵权,要求公开道歉,索赔人民币5000万元。2021年北京高院裁定叶永青侵权,他上诉。北京知识产权法院2023年维持原判,叶永青再向高院上诉失败。法院判决叶永青122幅作品侵权。叶永青曾在比利时提告起诉西尔万对他进行诽谤和名誉侵权,结果败诉。

生于云南昆明,毕业于四川美术学院的叶永青也是策展人,曾于伦敦、慕尼黑等地举办个展。叶永青从未承认抄袭,只称受西尔万影响极深。他在1990年代一次巴黎展览中拿到了西尔万画册,获得“灵感”。

为叶永青写过评论的栗宪庭公开道歉说:“抄袭是个道德问题,没有艺术上的问题可以谈。”叶永青败诉后,一些美术馆撤下他的画作。他最近一次个展是2018年,由上海余德耀美术馆举办。香港M+美术馆藏有四幅叶永青画作,官网上相关图片呈空白。

叶永青事件对中国当代艺术发展打击大

新加坡摄影家蔡斯民经营的“斯民艺苑”,1996年办过叶永青个展,叶永青也是1997年该画廊举办的中国当代艺术联展“红与灰:八位中国前卫艺术家”之一,由栗宪庭策展。蔡斯民受访时说:“这几年到中国,问过周围艺术家朋友叶永青近况,整个艺术圈都不谈他,也找不到他。谁的电话他都不接。是他帮我进入中国当代艺术圈子,介绍艺术家给我认识,我感谢他。当时好的艺术家都在成都,我们成了朋友,在成都小酒馆喝酒。成都屋子便宜,我买了房子让艺术家入驻创作。”

蔡斯民说:“抄袭事件发生后,很多人对叶永青感到失望。栗宪庭要他道歉但他没接受。很多藏家对他也很有意见。他也是四川美院教授,对师生影响很大。整个事件对中国当代艺术的发展打击很大。我觉得他是好的艺术家,也很难过。做艺术家抄别的艺术家是自然的学习过程,比如虽抄毕卡索,但要有自己的东西。完全抄别人是错的。我不知道他抄别人。他只说在重庆看到窗口、鸟儿,获得灵感。”

新加坡当代美术馆2011年办过叶永青个展。画廊总监马梅玲在事情揭露后,在北京与戴墨镜、鸭舌帽、面容憔悴的“叶帅”(叶永青昵称)见过面,介绍律师协助解决难题,但他没接受。马梅玲说:“在业界,艺术家取材、借鉴外国艺术家的作品,不仅叶帅一人。叶帅如果当时就勇于认错,不至于让事情发酵至此。叶帅很有才气,作品可能上千张,不完全是复制别人的,他也有自己的东西,比如涂鸦系列,当代美术馆展过,因此我很痛心很可惜他遭遇这样的挫折,希望他可以走出来。”

马梅玲指出,在业界,抄袭是正常现象,尤其80年代末90年代初当代艺术兴起,中国艺术家有抄袭取经西方大师的习惯。早期有美院将仅有一册的外国大师画册,每天一页地在橱窗公开展示给学生看,这也是学习的过程。她说:“既然叶帅已公开道歉,就归于平淡。事件使他名誉有损,也给艺术界带来负面的影响。”

中国自媒体“反抄袭的艺术”平台自2016年至今,报道了超过400位中国画家或学生涉嫌抄袭的事件,其中不乏知名美术院校的教师,他们倾向于抄袭国内外小众创作者。2023年,中国美术学院油画系教师徐跋骋被揭发抄袭外国作品,被学院解雇。2021年,青海美协主席王筱丽抄袭马寒松画作后被停职。抄袭现象并非中国独有,日本艺术家和田义彦被揭发多幅油画抄袭意大利艺术家Alberto Sughi,政府文化厅收回颁予他的艺术奖。

策展人:原创还是必要的

如何区别抄袭与挪用?新加坡国家美术馆策展及展览总监辛友仁说,抄袭就是照搬艺术风格、设计等元素,反观,挪用是当代艺术常用的创作手段,像美国波普艺术家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)挪用了金宝汤罐头图像是对现代消费文化的讥讽批判,挪用背后的艺术意图是关键要素。

艺术创作也有一些是向艺坛前辈致敬的,而艺术家往往会在作品名称或在阐述艺术理念时,交代清楚作品致敬的意图。辛友仁说,对于创作上的任何借鉴引用,包括文字图像,艺术家都必须非常谨慎小心,并且最好清楚交代创作意图,这是和艺术家诚实正直的品质息息相关的。

有人说,现代艺术就是一部“抄袭史”,抄袭和创新之间的爱恨纠缠已近百年。1919年,马塞尔·杜尚在蒙娜丽莎印刷品嘴角添加了两撇胡子,打开了“挪用艺术”概念的潘多拉魔盒。20世纪60年代,安迪·沃霍尔通过丝网印刷手法复制了玛丽莲·梦露的照片;70年代,美国“图像一代”摄影师的复制影像完全能够以假乱真。

辛友仁说,后现代社会宣告“作者已死”,人们觉得没有所谓的原创,但是,原创在这个时代还是被认为是必要的。他指出,随着非同质化代币(NFT)和人工智能(AI)的出现,艺术创作的著作权问题变得更加复杂,人们对于作者身份的界定也更加模糊。

律师:最好采用原作转换性使用

Mungverse LLC合伙人黄锦西律师说,根据新加坡2021年版权法第190条,作品版权的合理使用是允许的,须考虑四个因素:一、使用的目的和性质是商业性或非盈利;二、所使用的作品性质;三、所使用作品的量和质,相对于该作品来说;四、使用作品后,对该作品未来市场与价值的影响。

第一个因素最关键,通常对原作的使用有挪用或借鉴,挪用是直接使用,挪用多了或挪用了重要的段落与情节,可能造成直接侵权。借鉴是参考与借用其思想和表达方式,但不挪用,属于间接使用但可能在侵权的边缘。黄锦西说:“最好的做法是采用转换性使用(Transformative use),使用原作适当的量,增加了艺术表达或价值,提供新的信息使到原作的内容有新的改变。这是合理使用的核心检验。当然法庭也会考虑其他因素才判决。”

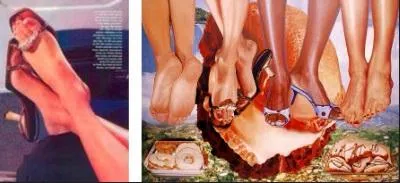

转换性使用概念源自美国,1996年就开始启用。2006年,国际著名艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)被摄影师安德里亚·布兰奇(Andrea Blanch)提告侵权,引发关注。昆斯借用了布兰奇的一张照片——一双穿丝制凉鞋的女人秀腿架在一个男人的膝盖上,加入三双美腿与其他物件,去掉原作背景。法院接受昆斯转换性使用的辩护,认为新作增加新含义,赋予原作表达与美学的价值,属于合理使用,侵权指控不成立。昆夫在此之前的几个被控侵权案件皆被判侵权成立。比如他在1988年将阿特·罗杰斯(Art Rogers)作于1980年的摄影作品《一串小狗》剽窃为雕塑。

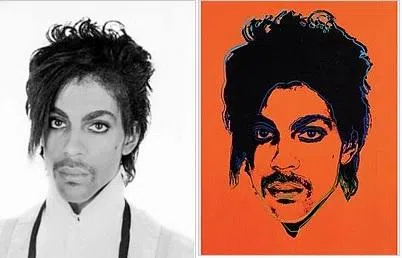

2023年,摄影师林恩·戈德史密斯(Lynn Goldsmith)起诉安迪·霍沃尔视觉艺术基金会使用她拍摄的歌手“王子”的照片。纽约州区域法庭认为基金会是转换性使用,判基金会胜诉,但第二审时推翻原判,认为基金会使用照片,换个颜色,只是审美观不同,新作没有特殊艺术目的。黄锦西说,这个判决让艺术圈人士为挪用他人作品的艺术家的未来担忧,因为法庭太注重转换性使用的作用。

本地侵权案件很多都是私下解决,因为打官司很花钱。黄锦西说:“目前还没看到新加坡法庭采用转换性使用的概念来检查某一作品是否侵权,但国大一名教授指出,鉴于新加坡和美国版权法令(第107条)有关合理使用条文几乎一样,未来审案时或可采用。”

至于生成式人工智能(Generative AI)会否侵权?生成式人工智能收集大量有版权的作品与图片,重新按人们需要组织并提供,创建新内容,有不同的目的与市场,属于转换性使用吗?黄锦西举2023年《纽约时报》起诉Open AI未经许可使用它们的文章,此案件审讯将对生成式人工智能与版权法关系有重大的影响。他说,如果DeepSeek或ChatGPT所整理岀来的资料被认为属于转换性使用,也就是说资料加上他们的分析也可能有自己的版权。

媒介转换的侵权事件

转换性使用能给予知识产权一定的保护作用,光是媒介转换是不够的,需要改变原作的意义,具备艺术意图。旅美新加坡籍华裔摄影师张晶娜(37岁)在粉丝通知下,发现卢森堡画家杰夫·迪施伯格(Jeff Dieschburg)2022年抄袭她为2017年11月《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)越南版封面拍摄的女模特儿朴智慧照片,转换成油画《图兰朵》,参加施特拉森文化中心双年展以6500欧元展出并得奖,奖金1500欧元(约2200新元)。

迪施伯格认为如果摄影作品公开发表了,等于自动放弃了一些权利,他只承认作品受到照片的启发,而且他画的是油画。张晶娜提告迪施伯格,卢森堡区域法庭认为女模特儿身姿并非专属,判定迪施伯格并未侵权。张晶娜上诉,于2024年5月胜诉,觉得成功诉讼意义重大。她受访时说:“最终的结果不仅为我伸张了正义,还有助于保护世界各地的其他艺术家和摄影师并为其发声。所以,尽管很痛苦,但我认为战斗是值得的。”

张晶娜说:“我的作品在网上公开,但不能免费使用,需要获得同意许可。仅仅因为有人使用不同的媒介复制作品,并不能绕过原作的版权保护,这是一个非常常见的误解。这就是为什么许多画家会通过自画像或雇用模特来拍摄照片以供绘画参考。”

为《时代周刊》拍下杨紫琼照片的张晶娜被长达两年的官司蚕食内心,受到各种攻击,批评她吃的食物或分享的东西,甚至人肉搜索了她的住址,使她退缩恐惧社媒。但她为自己的案子而奋斗,想给小艺术家一个可以为自己辩护的例子,希望这能帮助人们提高对版权的认识。