作家陈楸帆认为,在这个易感焦虑迷茫的时代,科幻小说应该带来希望。

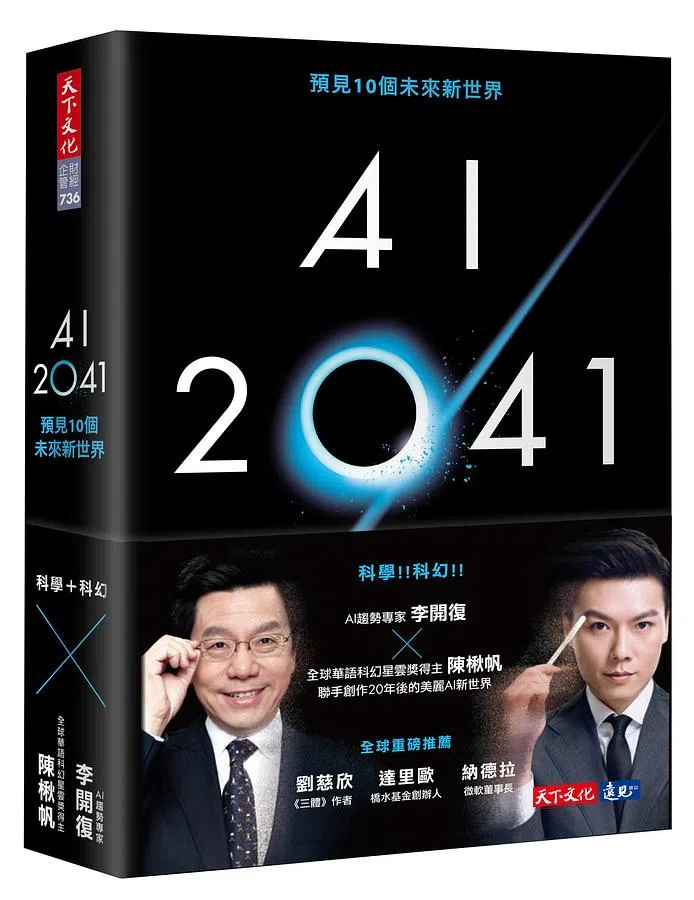

陈楸帆著有《荒潮》《人生算法》《零碳中国》《山海歌谣》和《AI2041:预见十个未来新世界》等十余部作品,作品主题广泛,涵盖人工智能与科技伦理、气候变化与环境保护、行星文明与心灵哲学等领域,现已译为20多国语言,曾获茅盾新人奖、全球华语科幻星云奖、中国科幻银河奖、《亚洲周刊》年度十佳小说、德国年度商业图书等奖。2025年世界书香日活动上,他将与新加坡读者再度会面。

毕业自中国北京大学中文系,陈楸帆曾在谷歌和百度等科技企业工作,他认为科幻小说是科技和人文的结合。他引用史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)说的“站在科技和人文的十字路口”,认为科幻小说可以发挥沟通联结的作用,将内部思考变成故事,向更广阔的读者世界讲故事,帮助科技和人文领域互相理解。

陈楸帆接受《联合早报》采访时说:“近年大家都感觉科技发展很迅猛,因而感到迷茫、焦虑、无助,不知道以后会不会找不到工作,质疑人的尊严和价值在哪里?”

他相信科幻文学能够帮助人们了解科技的前沿发展,给年轻人注入想象力,树立对未来的信心,思考如何发挥人的主观能动性,找到自己感兴趣的领域,对社会发挥积极的建设作用。他认为:“科幻应该给人希望,而不是传递黑暗负面的信息。”

陈楸帆从幼儿园开始读科幻小说、看科幻电影,一直对科学科技深感兴趣,虽然物理比较好,却误打误撞考了文科。在学习专业以外,他一直自主追踪科技发展,接触到许多科技界人士,热衷与他们交流想法。

文理兼修是未来趋势

读文科对他来说,是补足人文视野和素养,开拓更大的视野,怎样把故事讲得更精彩更有意思,传递价值观。他认为文理兼修的跨学科形态是未来趋势,而科幻小说可以让读者自小建立起对不同领域知识的兴趣。他在访谈中强调阅读的重要性。他说:“人本来就用语言来思考、交流和输出,缺乏深入的阅读体验,也就无法建立起比较成熟及安全的思维体系,那自然很容易被取代。”

对于人工智能发展,陈楸帆的态度是“谨慎地乐观”。目前在学校指导创意写作的他观察到,有些学生会偷懒取巧,跳过阅读和思考的部分,依赖人工智能生成作业,这就是比较负面的部分。

“如果人能发挥主观能动性,人工智能就会成为很有力的助手,两者之间可以互相取长补短,借由科技的突破促进社会进步,许多现下无法解决的问题都可能迎刃而解。前提是,人要有足够的主导力。”

现在要善用生成式人工智能,首先要学会问问题。而陈楸帆认为,提出问题的能力也必须通过阅读建立起来。若要论长短,人类有什么还不可取代的长处?陈楸帆答:“人的身体,以及精细微妙的五感体验。”虽然已有机器人形态的人工智能,它的形体相对简单,内部数据的模态也比较单一,以文本、图像和声音为主。

记忆是人类的宝贵部分

记忆也是人类的宝贵部分。“如果每个人都像金鱼,只有七秒记忆,那很多知识和技能都没有办法进入系统化的过程,没办法传承下来,形成更复杂的东西。”他分析,AI的记忆不长,而且还没有主体性,只能“学舌”提供既有的东西。只有人能创造出还没被创造的东西。“像爱因斯坦能在脑中做思想实验,提出相对论,这证明了人的想象力还是最宝贵的。”

细数下去,除了肉身、五感、情感和记忆,人类还有主观意识和自由意志,实在没有理由自暴自弃。

如何选择阅读内容

从前不知道读什么,今天还是不知道读什么。无可否认,当今人们活在资讯爆炸的年代,无论愿不愿意,有无意识,都长期暴露在各种信息中。而陈楸帆又是怎么选择阅读内容的?他说,自己比较相信品味接近的朋友互相推荐,也会到实体书店里随机翻阅,如此寻宝。诚然,网络平台充满推荐,但这种被演算法分析和喂养的状态,让他意识到局限,难以获得认知以外的东西。

“毕竟我不知道我不知道什么。”而实体书店和读书会等线下空间正可以打破这个壁垒。书籍类别而言,他读传记,也读哲学类、宗教类、心理学、科普类,从天文、地理、生物到脑科学,读的非虚构作品大概比虚构作品多。

世界书香日系列活动由推广华文学习委员会、国家图书馆管理局和华侨中学合作,联合本地各个读书会、文化团体和学校共同举办,《联合早报》为支持单位。今年的世界书香日活动以“建国60周年”与“科幻/人工智能”为方向,设计一系列阅读相关活动。

作为主讲嘉宾,陈楸帆将于4月13日(星期日)在国家图书馆大厦16楼观景阁举办演讲。以“为什么想象力会越来越珍贵?”为题,从科幻小说和科技创新的关系出发,探讨想象力如何影响技术革命,在文理兼修的创作经验基础上,分享科幻小说的独特美学和认知功能。报名:go.gov.sg/wbd2025-chenqiufan。

关于世界书香日的更多活动,可上网浏览https://bit.ly/4imvLiU。