一战后的巴黎大都会是“他者之城”,1931年外国居民已占巴黎人口的9%,包括数百位来自亚洲的艺术家。新加坡国家美术馆特展“他者之城——亚洲艺术家在巴黎1920s–1940s”聚焦于亚洲艺术家在巴黎工作、生活和展览,全新审视这一关键时期的巴黎现代艺术史。

本展总策展人菲比·斯科特(Phoebe Scott)在媒体导览时说,“这些亚洲艺术家来到巴黎并没被‘法国化’,而是接触到法国观众后,通过他者的目光来重审自我以及自身的文化根源。巴黎在他们眼中不是浪漫,而是机遇之都,却也充斥种族主义等。”

通过自画像回望巴黎

1920年代之前的巴黎对亚洲艺术已形成审美趣味,装饰艺术因1925年巴黎国际装饰艺术与现代工业艺术博览会广受欢迎,点燃了法国社会对“异域风情”(指来自亚洲和非洲的形式与材料)的兴趣,亚洲艺术家面对带有期望的巴黎观众,通过自画像回望那些凝视他们的目光。

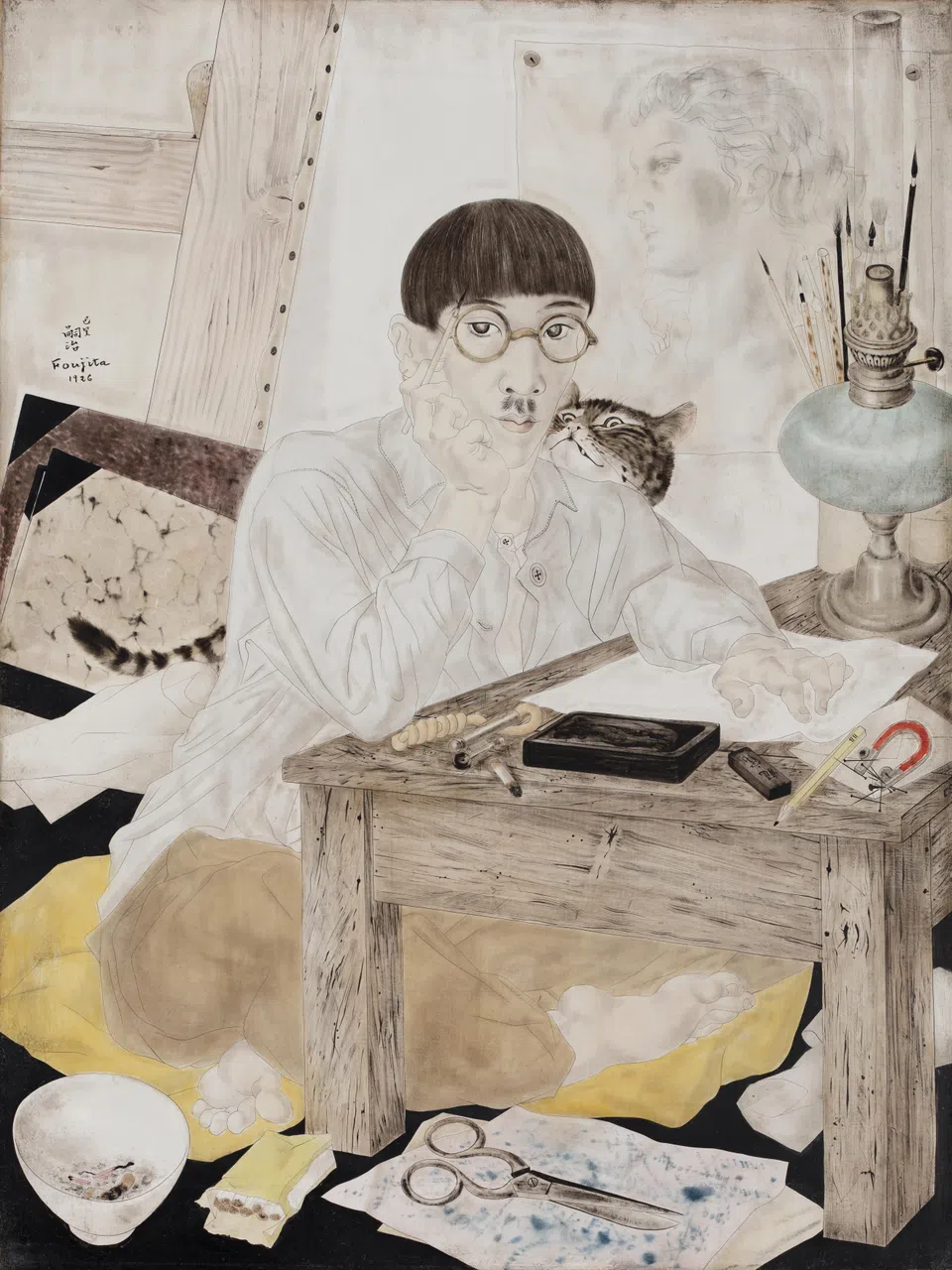

1920年代已成为巴黎明星人物的日本艺术家藤田嗣治在与猫的自画像中展示标志性“锅盖头”与圆框眼镜形象,以精细的黑色墨线在粉白色背景上勾勒的创新技法。越南梅忠恕的自画像使用绢本设色但塑造出叼着香烟,眉宇流露戏谑的波西米亚艺术家形象。韩国裴云松的自我塑造可以身着西装领带和白色外套,也可以是韩国萨满。首批赴法深造的中国潘玉良《执扇自画像》尽管手持折扇,但短发波波头造型流露摩登女性气息。

突出日中越艺术家

展览展出活跃于20世纪20至40年代巴黎的96位亚洲艺术家总共220件艺术品以及200件文献档案照片,突出数量和影响力较大的日本、中国和越南艺术家。1927年至1929年间有近200名日本艺术家住在巴黎,1930年代末人数下滑。至1934年,有近30名中国学生在巴黎国立美术专科学校就读。1930年代有七位毕业自河内印度支那美术学院的越南艺术家来到巴黎,可同一时期有更多越南艺术家作品在巴黎展售。

延伸阅读

当时巴黎成为“世界工坊”,装饰艺术新风格流行,尤其漆器。越南移民(包括工匠)在巴黎的漆器行业表现非常突出,可能多达数百,其中一些人开设自己的漆器和装饰艺术企业。设计大师让·杜南(Jean Dunand)一战期间雇佣越南工匠以漆艺处理军用战斗机机翼,战后生产花瓶、家居饰品和家具,更以大型漆屏风与装饰面板著称。河内艺术家黎谱(Lê Phổ)以早期现代漆画作品参展1931年巴黎国际殖民博览会,其设计的装饰面板草图亦展现出装饰艺术平面设计的影响。日本漆艺家如菅原精造和滨中胜,不仅与法国设计师合作,也作出独具个人特色的作品。对“亚洲”的想象体现在时装、珠宝(如卡地亚)和陶瓷等艺术装饰品中。

作为法属殖民帝国首都,巴黎既是殖民宣传的中心,也是反殖民斗争的舞台。欧洲列强的舞台——1931年巴黎国际殖民博览会吸引超过800万名观众。越南艺术家黎谱、阮范政(Nguyễn Phan Chánh)和武高谈等在博览会展出现代艺术,首获国际关注。殖民地艺术品也常在巴黎的特设沙龙展出。同时,越南未来领导人胡志明利用漫画与文字揭露殖民暴力与剥削;法国超现实主义团体与法国共产党策划反殖民博览会“殖民地的真相”。

随着博览会而来的还有各国包括亚洲舞蹈,已出现在巴黎夜总会、音乐厅和剧院。印尼的拉登·马斯·约贾纳(Raden Mas Jodjana)、日本的小森敏(Komori Toshi)以及印度的乌达伊·尚卡(Uday Shankar)在巴黎的演出片段与文献照片展出。他们在普及性、创新性和异域魅力之间取得微妙平衡,在巴黎取得成功,推动了新编舞的发展。

巴黎博物馆收藏亚洲艺术

“展览现场”呈现亚洲艺术家穿梭于塞纳河畔周边的商业画廊、博物馆展览以及大型评审制沙龙等,寻求艺术发展。在1920至1930年代,国立网球场现代美术馆(Musée du Jeu de Paume)专展与收藏“当代外国艺术流派”。1929年在日本政府支持下,该馆举办“日本美术展:当代古典派”,重点呈现日本画。1933年,中国艺术家徐悲鸿在未获政府资助下,策展“中国美术展”,展出多位杰出中国画家齐白石、张大千、高奇峰等的水墨画。本展策展人之一蔡珩博士说,这两场展品过后几乎都为该馆收藏,推动了法国政府对现代亚洲艺术的收藏。当年一些主展品,百年后在新加坡重聚一堂。

斯科特指出,一战结束后的法国社会对希腊-罗马传统与古典艺术产生新兴趣,强调现实主义、平衡与和谐的“回归秩序”艺术趋势与许多亚洲艺术家的具象与学院派倾向相契合,获得认可。比如黎谱的绢画《幸福的年代》 (1930)得奖,他后来定居巴黎。

越南代表还有武高谈刻画士大夫肖像的绢画《大官》,画背面显示两名年轻女子的习作;也是音乐家的梅忠恕以越南乐师为对象的绢画《歌手》。韩国代表有第一位在欧洲钻研学习的裵云成。新加坡代表张荔英1927年到巴黎科拉罗西学院进修,后在巴雷罗画廊举办首次个展,本次她与学院导师夏尔·皮卡尔·勒杜(Charles Picart Le Doux)同台展出作品。中国刘海粟旅欧期间,与他在上海美术专科学校的学生刘抗及陈人浩一同旅行、写生、看展,他们这时期的创作也有展出。

“工作室与街头”最有趣也最精彩,标出聚集蒙帕纳斯(Montparnasse)的艺术家画室、非正式或前卫的艺术学校以及光顾的咖啡馆。“艺术家,无论成名与否,都蜂拥至这些能容纳上千人的咖啡馆区。他们可以一整天只点一杯咖啡,畅谈艺术。”藤田嗣治1929年这样描述塞纳河左岸的蒙帕纳斯。那里的艺术家们每年举办筹款舞会以资助创作,从本展的1926年“‘游牧群’舞会”黑白影像中,可看到藤田嗣治穿梭狂野混乱的舞池而过。许多艺术家在作品中反映所居住的街景和遇见的人物。

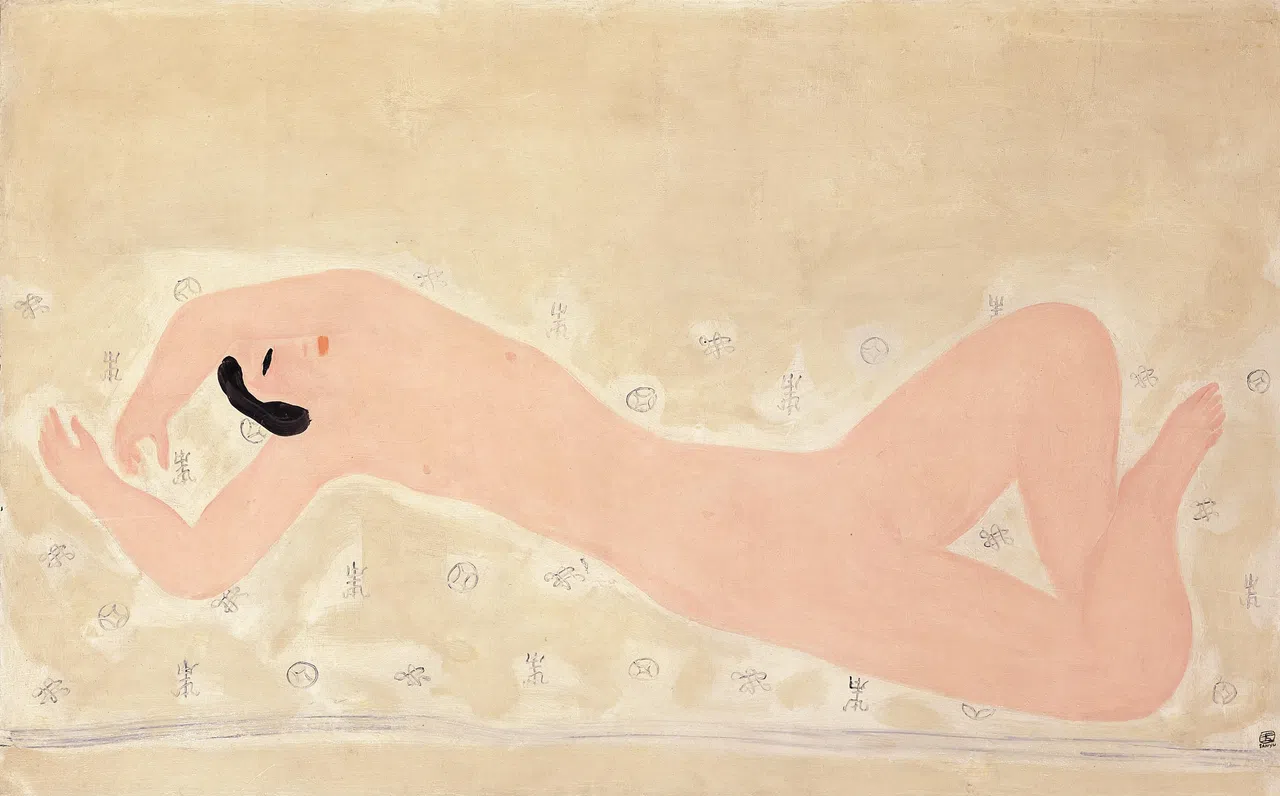

“巴黎画派”(École de Paris)名称在1920年代初出现,指代活跃在巴黎的外国艺术家群体。尽管风格不尽相同,但他们普遍关注具象表现,并在现代艺术实验中寻求突破。爱到大石桥学院作画的常玉本次展出17幅,其女裸体速写、油画与静物画以最纯粹的形式与构图来表达内在的情感世界,可与潘玉良的粉色裸画《春之歌》、藤田嗣治的金色女裸体画对照,看他们各自探索出的独特艺术风格。

展览即日起至8月17日上午10时至晚上7时,在国家美术馆(1 St. Andrew’s Road S178957)三楼新电信特展厅举行。公民与居民每人收费$15,非居民$25,可上网nationalgallery.sg购票。