新加坡国家美术馆星展新加坡展厅全新常设大展“新加坡艺事:曲径通幽”三个展厅从7月18日起全部开放。这是美术馆庆祝成立十周年之际,配合新加坡建国60周年的大展,通过逾400件展品,呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。本报记者选出八件展品来看新加坡艺事的叙述。

新展在第一展厅呈现1900至1960年代的视觉艺术,第二展厅集中在1960至1990年代,第三展厅汇集1990年代至今的创作。策展团队认为,与开馆展相比,本次大展取角相对轻盈、新鲜,叙事从艺术家出发,以一系列作品突出艺术家的存在感,并带出艺术家跨越不同领域所扮演的多元角色。

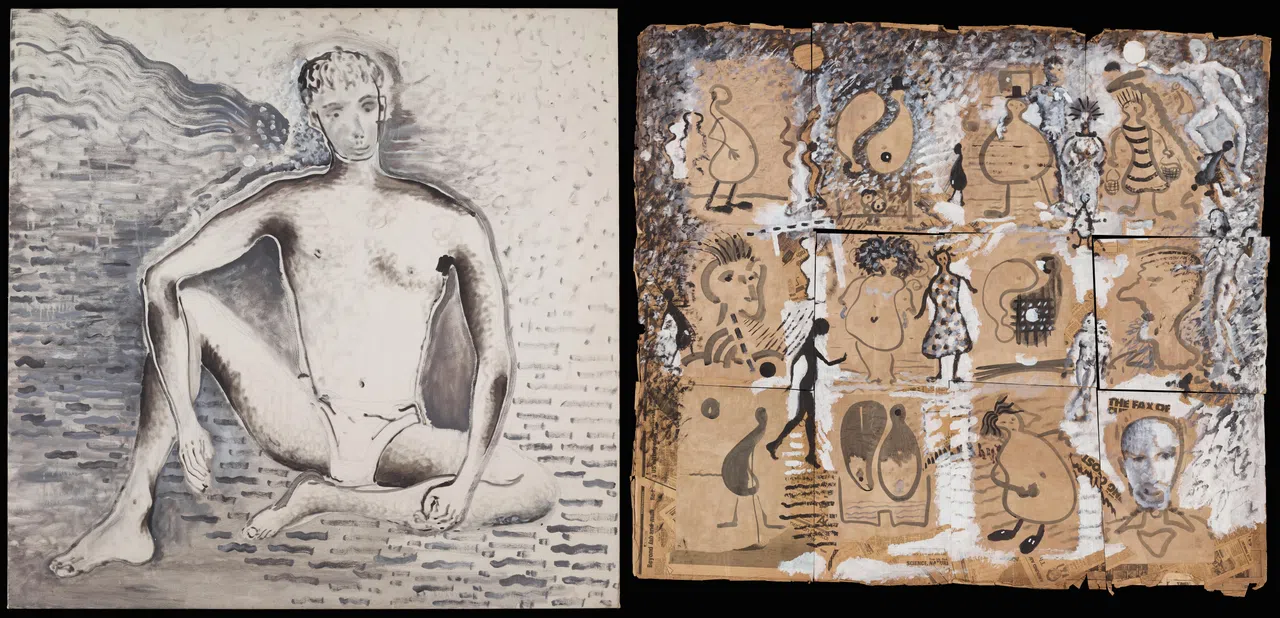

邱瑞河 油画《太阳之子》

出生马来西亚,就读于南洋美术专科的画家邱瑞河的油画《太阳之子》(1965),以修长伸展的人物与自然元素共存于梦幻般景观中。此作是由建筑师林苍吉委托他为新加坡大会堂创作。邱瑞河在1971年创办新加坡第一家由艺术家合作、经营的画廊——“亚化画廊”(Alpha Gallery)。

文森特·M·霍伊辛顿 画作《文明》

土生土长,自学成才的文森特·M·霍伊辛顿(Vincent M. Hoisington)作于1970年代的《文明》使用工业聚氨酯涂料和松节油,通过水洗和滴涂创造出半透明且层次丰富的表面,营造令人难以忘怀的阴霾氛围。错落有致的拱门和飘忽不定的人物仿佛在画面中时隐时现。这是文森特创作特色,对材料创造性运用,为他赢得公私委托。他也创作雕塑和铝制浮雕。

杜超寰 光雕塑

杜超寰(Tow Theow Huang)的光雕塑作品是将亚克力板插入盒子中,使其边缘和蚀刻图案发光。该作品于1977年亚化画廊首次展出时,观众被邀请重新排列压克力板,形成自己的图案序列,与作品互动。杜超寰将雕塑想象成多面物件:装饰元素、光源以及“玩具”。不过,本次展出只能看,不能动。

S. 纳马斯瓦扬 纸本水墨

在另类艺术形式兴起的时代,尽管艺术中对裸体存在文化焦虑,艺术家依然致力于将人体作为重要的美学形式,探索身份认同。S. 纳马斯瓦扬(S. Namasivayam,1926–2013)曾在拉萨尔艺术学院教授人物素描,与同道共同创办非正式团体“90小组”,在拉萨尔艺术学院和史丹福艺术中心举办闭门裸体写生课程与展览。成员包括约瑟夫·麦纳利修士、刘抗、谢惠汉、黄荣庭。

吉勒·马索特 画作《阴阳一多》

吉勒·马索特(Gilles Massot)的 《阴阳一多》(1987)结合双面肖像和拼贴画,作品名称反映了这位生于法国,1981年移居新加坡的艺术家将生活视为自我与社会之间交流的观点。左侧的个人形象是根据他的伴侣的画像创作的。吉勒1987年和艺术家王西满(Simon Wong)在新加坡国立大学协会肯特岗会所举办 “阴阳艺术节”,学生志愿者包括后来成为艺术家的廖芳炎。吉勒也在1988年创办了Art Commandos等公共活动,汇集文学、艺术、舞蹈、行为艺术和音乐从业者。

唐大雾 箱子装置

作于1991年的“Just in Case”既玩文字游戏,也涉及多种材料(木材、金属和电筒) 。这是一个标有“从缅甸到新加坡 ”字样的密封木箱,顶部有两个孔,其中一个孔上方安装了手电筒。唐大雾邀请观众往箱子里头看,会出现“JUST” 一词,促使观众从新加坡思考缅甸的现况。

蔡财德 《阿公的大屋》装置

创作启发自新加坡城市转型的蔡财德的《阿公的大屋》(1999)装置,由12座高度不一的建筑组成,他将洗衣板涂成工业白色,密集排列,微妙地诠释了城市景观的同质化,以及建筑环境如何塑造社会理想。

谢苏珊 《静物》装置

谢苏珊(Suzann Victor)的《静物》1992年为Body Fields(由第5通道在百汇广场策划的现场表演活动)而构思,被认为是新加坡早期特定场地装置艺术的典范。作品的核心是不起眼的茄子,一种易腐烂的果实,也是对男性生殖器的俏皮暗喻。此作由国家美术馆委托创作新版,200条茄子每月更换一次。

大展另外两件委托新作将在8月展示:黄汉明的录像装置《四个马来故事重制版》将P. Ramlee电影片段与其《四个马来故事》的片段通过定制数字滤镜交织在一起;王良吟直播行为“让我们聊得更久”(2025),将通过全息技术与观众进行虚拟对话,而后观众可与其作“Retired Singirl”为原型的一个人工智能人物角色对话。