为庆祝新加坡建国60周年,新加坡白石画廊呈献“同在一起”(Sama Sama)联展,汇聚60位本地当代艺术家与艺术团体,展出逾80件代表作,鼓励观众思考新加坡的历史文化演变以及背后凝聚人心的团结力量。

特展策展人、艺术家王若冰博士受访时说:“本展并非呈现命题作文,而是想要展示参展艺术家最擅长的艺术媒介与领域,通过不同世代的艺术家、多元媒介的作品来描述新加坡文化历史的演变,并让国人去重新反思身份和文化议题。”

她说:“我们相信身份的认知并不是一条直线,而是透过艺术在美学、情感、社会,甚至政治层面的碰撞,一点一滴从生活中积累并完善起来的。这次展览的主旨是为观众带来一场群体性的深度思辨,用艺术去理解我们是谁、我们来自哪里,以及我们要走向哪里。”

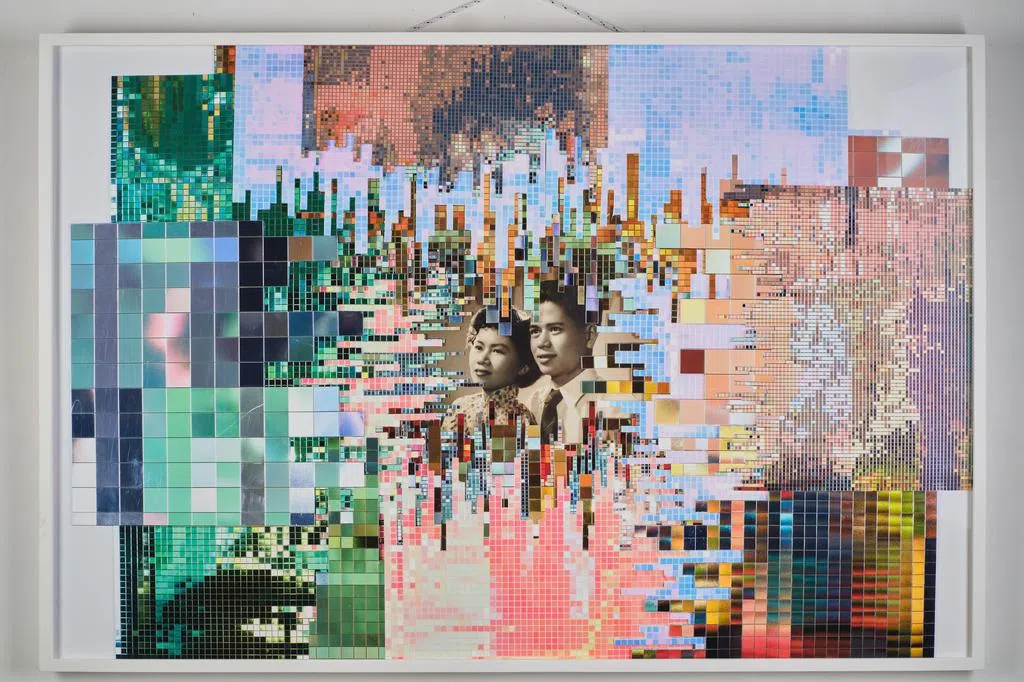

参展艺术家年纪最大为79岁的蒋才雄,年纪最小为25岁、2024年毕业自拉萨尔艺术学院的萧广宏。其中五位是文化奖得主:蔡逸溪(1947-2008)的抽象水墨借自Gajah画廊;李文(1957-2019)闻名的黄人之旅行为艺术摄影展出;庄心珍(1946-2019)的纸本水墨《版画家的手》(1988)出自艺术家云天伟的收藏;王若冰还挖掘出摄影师陈业兴早期为twentyfifteen.sg项目拍摄的“ARTiculate”系列其中一张庄心珍站在手部素描前的肖像;米连柯·帕瓦奇(Milenko Prvački)标志性的抽象画《入门者的抽象》(2022);廖芳炎(Vincent Leow)的油画《白云》(2009),曾在新加坡美术馆展出。

跨界和互动是亮点

一些参展艺术家跨界自其他领域,例如:建筑师曾庆中收集搭建过大大小小歌台的原木料,储藏于戏团,并将之创作成素描,将立体的歌台平面化。出身设计界,设计团体Phunk联合创办人、自创艺术游乐设施Art-Zoo的陈俊达的视觉艺术围绕通过符号和象征“寻找意义”的迷恋,创作出简单有力的图标,传达复杂的故事和信息。

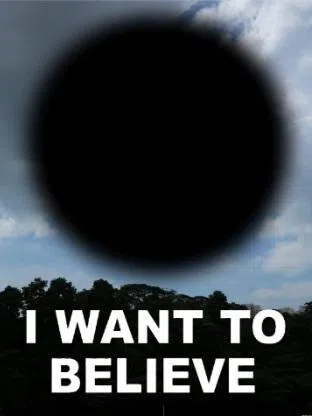

有些展品与观众互动。生于马来西亚的张奕满印着《我想要相信》(i want to believe)的数码海报打印版,可供观众拿一份回家。生于印尼,毕业于拉萨尔艺术学院的Cynthia Delaney Suwito的创作以观察式的幽默,探索诸如随处可见的快熟面、塑料袋的不幸、衣夹的滥用以及卫生纸卷无休止翻转等日常现象,将在8月8日展览开幕晚上7时呈献编织快熟面条的行为艺术。

创作生态多元开放

有些展品饶有意思:生于法国,1981年至2021年旅居新加坡的吉勒·马索特(Gilles Massot)的混合媒介《地铁当时非常英俊》(1984)将地铁南北线与东西线的技术图纸,转化为新加坡首张地铁通勤地图,这是为一部向本地居民介绍地铁系统的视听作品所创作的图像。创办Post-Museum的艺术家云天伟《武吉布朗索引#133:隐藏之三联画(重制版)》(2023),在一面用纸钱铺成的墙上呈现新闻报道绘图与一件虚拟现实(VR)视频作品,通过三个角色——鬼魂、活动家和官僚——的视角,概括这场争夺武吉布朗墓地空间的斗争。

作品为MoMA等收藏,以北京为基地的艺术组合Chow and Lin(赵益锋和林惠义)的成名作《贫困线》(2010)以食物视角审视我们生活在贫困线下所面临的日常选择。自2010年以来,他们的行程超过20万公里,对六大洲38个国家和地区进行案例研究。每个国家的数据都采用当地的贫困定义来推算人均每日贫困率。根据资助金额,食物在当地市场购买。每份食物的照片以当天报纸为背景拍摄,既汲取了古典静物画的精神,但又接近当代现实主义。

参展艺术家还包括巫思远、郑木彰、黄晨晗(Boedi Widjaja)、陈志伟、黄慧娴、赖宇通、莎琳娜·穆罕默德(Zarina Muhammad)、沈绮颖、许元豪、唐在、李志、Ian Tee等,作品涵盖影像、装置、绘画、摄影、多媒体、版画、社会参与型艺术与行为艺术等媒介,内容触及生态、科技、全球危机、社会、政治与身份等议题,充分展现新加坡当代艺术的多元视角与开放包容的创作生态。

展览从8月8日至9月28日,星期二至星期日,上午11时至晚上7时(星期一与公假闭馆),在新加坡白石画廊(39 Keppel Road #05-03/06 Tanjong Pagar Distripark S089065)举行,入场免费。