近年新加坡华文童书市场稳步上扬,各书局与出版社纷纷设立童书部门,满足小孩与家长不同的买书需求。初代与新生代的华文儿童书店,扮演着家庭、校园与图书馆之外的第三方文化空间,见证本地华文童书阅读趋势的演变,也参与构建本土创作生态圈。

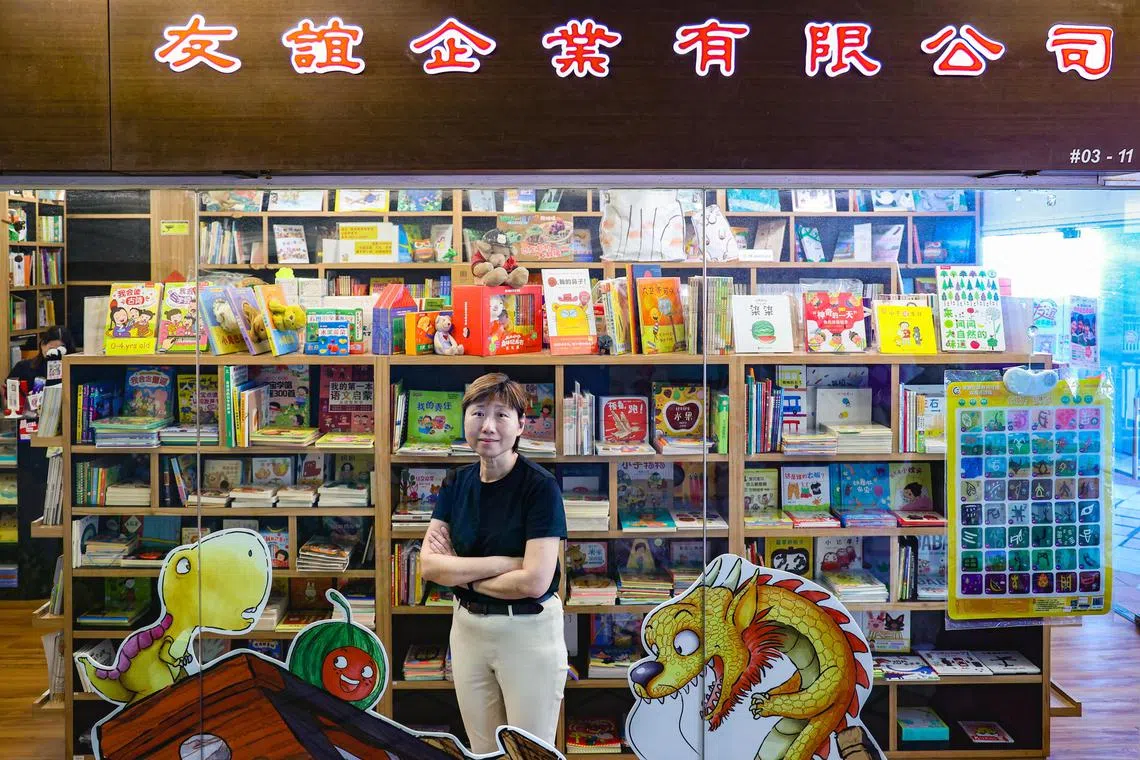

17年前,国内外华文儿童文学作品日渐成熟,友谊书斋经营人宋恩玲敏锐察觉书店童书版块多有人关注,身为母亲的她,想给新加坡小孩独立的华文阅读空间。于是,新加坡第一家华文儿童书店,友谊故事屋在百胜楼三楼应运而生。

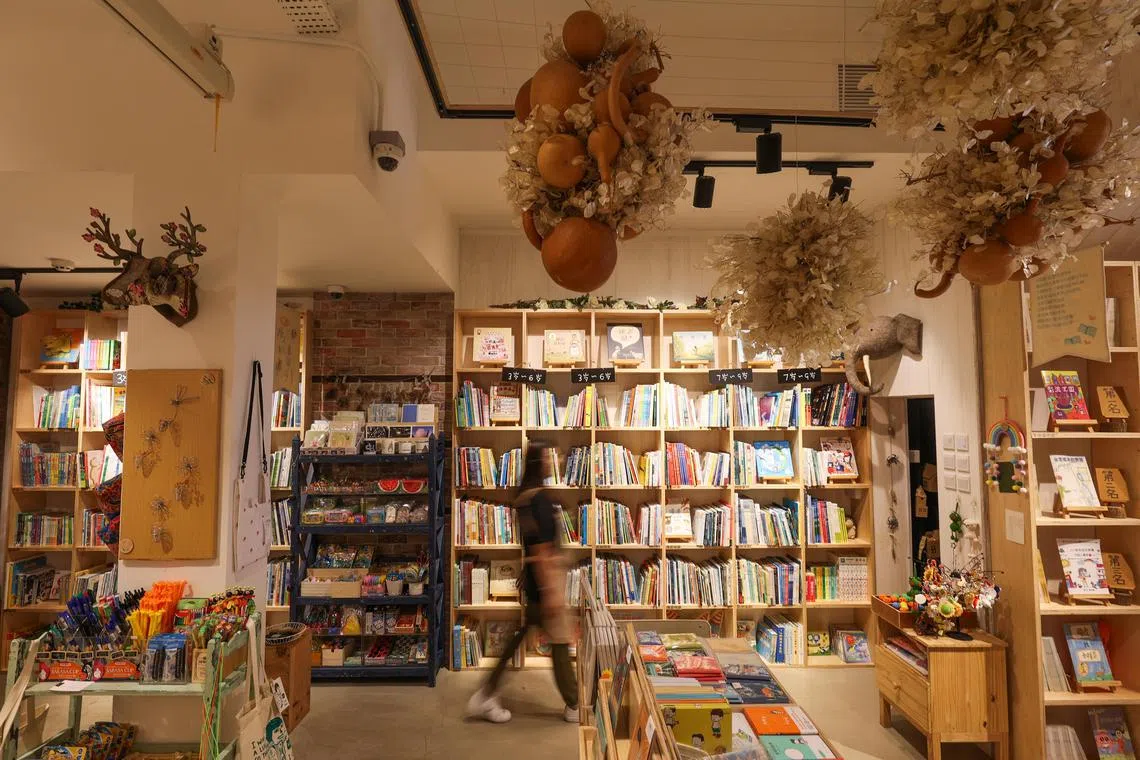

八年前,百力果学习丰收园旗下的童言童语书店出现在里峇峇利路,创办人利蕙阑结合二十余年儿童教育经验,“只做最纯粹的事”。书店于2019年搬至尼路一带,来往的新客群塑造着这座精致书店的形态,一家功能丰富的华文华语园地。

两家书店先后成立,怀着同样的初心:为本地儿童构建温暖的阅读世界与华语世界。在数码阅读算法推荐的年代,两家书店也都坚持有温度的选书策略:人工筛选,定制推荐。

引进生老病死议题童书

宋恩玲凭着多年的品书经验,每本新书必经她手,挑选“字大有注音”,“图画能补充文本细节”等适合新加坡文化背景与阅读水平的书。她相信线下书店有着沉浸式阅读体验,也能发现算法隐藏的“藏书”。

延伸阅读

友谊故事屋入口处是本地华文童书的小型展览,宋恩玲希望更多新加坡华文儿童文学被看见。童言童语则致力于打造多元主题国际书架,本地童书占小部分精品,更多是用生活美学与多维艺术启发孩童。

童言童语日常由店长许家如(41岁)打理,台湾出生的她与新加坡人利蕙阑互补视野。书店除了热门IP类书籍,还引进了生老病死等家长觉得是敏感议题的图书。虽然这些书常常无人问津,许家如认为:“只要这本书能帮到一个家庭,就完成了它的使命。”

筹办多媒介华语工作坊

创办至今,宋恩玲观察到本地华文童书阅读量有所上升,小说类销售量最高的是知名文化IP和奇幻探险系列,绘本类为日本生活类细节图画书。家长也更关注趣味性和互动性,而非传统寓教于乐的图书。

但阅读与买书方式早已随时代改变,宋恩玲透露:“现在家长会转去图书馆借书,或者网上购书。”实体书店的角色,更多转向了体验和引导。

童言童语的经营理念也恰恰契合了这一趋势。利蕙阑发觉近几年年轻消费者增多,她与多家本地文创合作,全方位拓展华族文化形式,也为孩子提供出版自己作品的平台。

两家书店也都满足了新的市场需求,充当“社会体验营”,积极筹办绘画、插花和木偶戏等多媒介华语工作坊,扩大华语应用面。

与购书读书方式同时发生改变的,还有家庭的阅读观念。宋恩玲坦言:“现在的父母更注重兴趣引导,他们更愿意陪伴孩子阅读。”

童言童语也深谙家庭共读的精髓,在为小读者推荐书目时,店员们往往会同时向家长阐释每本书的教育价值和阅读方法,书店化身为生动的家庭教育课堂。

利蕙阑也看到越来越多的年轻父母,不仅关注孩子的华文学业成绩,更重视培养孩子对华文文化的深度接触与情感联结。针对这一现象,店内活动、布置与书目,既有经典传承的根系深扎,也有创新表达的枝叶舒展。

亲子共读虽然成为了部分本地父母的共识,但宋恩玲发现0到6岁的小孩有更多共读时间,年龄越大,孩子自主性更强,更愿意独立阅读。在繁忙学业与网络诱惑的双重冲击下,青少年很少上书店,友谊故事屋便给有趣图书贴上介绍便利贴,也利用活动拓宽华文教育的外延,吸引全年龄层的读者。

引领本地华文童书趋势

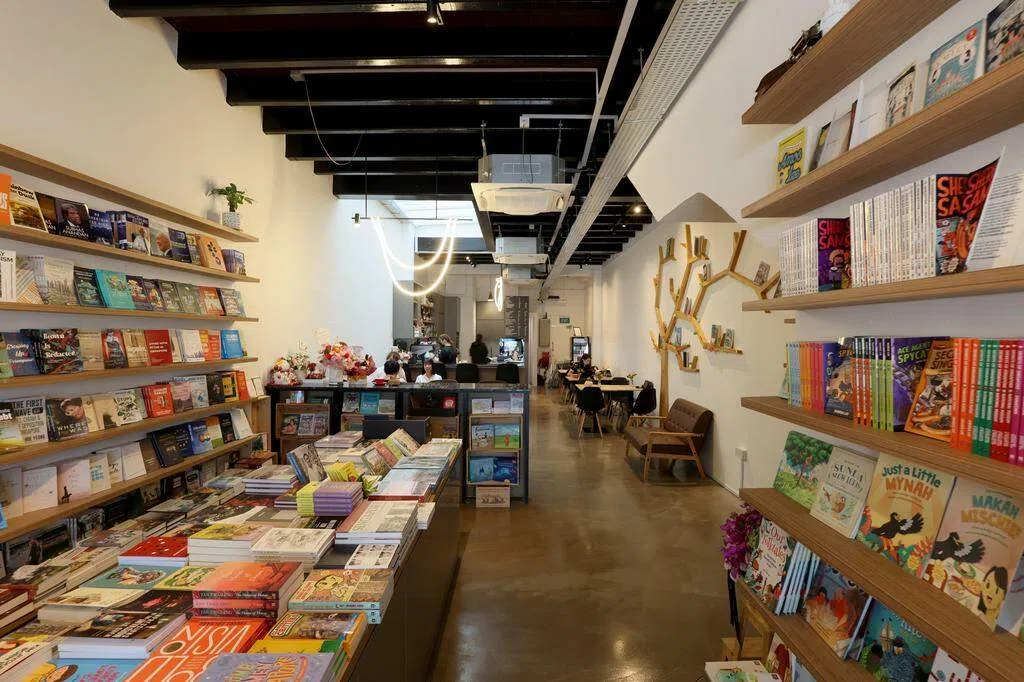

专业书店想让阅读成为一种生活方式,就要运用“3C模式”——社区连接(Community)、策展活动(Curation)和聚会空间(Convening),创造独特价值。

两代儿童书店都背靠老牌文化品牌,筹办文学活动,孕育了不同的读书社群。友谊故事屋利用友谊书斋50余年的联系网络,为学校提供书籍采购服务,店内书籍面向儿童、家长及幼儿教师。书店也大力支持各大青少年华文华语赛事,在网络与校园开办书展与工作坊。

相较于友谊故事屋的传统空间,童言童语打造的是复合形态的多元书店:手作体验区、成人阅读角落、CD音乐区、健康饮食用餐区、艺术装置打卡区、小型活动区一一俱全。童言童语也连续多年举办全国华文儿童绘本创作比赛,并出版获奖的优秀作品。

两名书店负责人都期待看到更多本地华文儿童文学作品,希望所有人用孩子的眼光去创作,让文字与图画相互补充,不仅吸引小朋友,也吸引大人阅读。新加坡华语文化的新生力量,就从华文童书书店、大众书局、友联书局和玲子传媒等童书部门萌芽发声。