“尤今老师您好,我是默汎。”

时间回到2024年2月2日,我在友联书局初见尤今。她是活动的主角,有人朗读她的文字,有人分享读后感,书局坐满了人。我拨开人群,上前与她打招呼。她笑得很暖,没有锋芒的暖。

从那一刻起,我知道了尤今更多的故事。后来,我半开玩笑对她说:“我知道您的事,远胜于我知道外婆和母亲的还多。”

为了筹备《艺述岛国》纪录片系列中尤今的这部纪录片,我重新拜读了她的著作。吃饭时读、等车时读、睡前读,走路也在读。我沿着笔墨,走了一遍她的人生。

生命不一样的轨迹

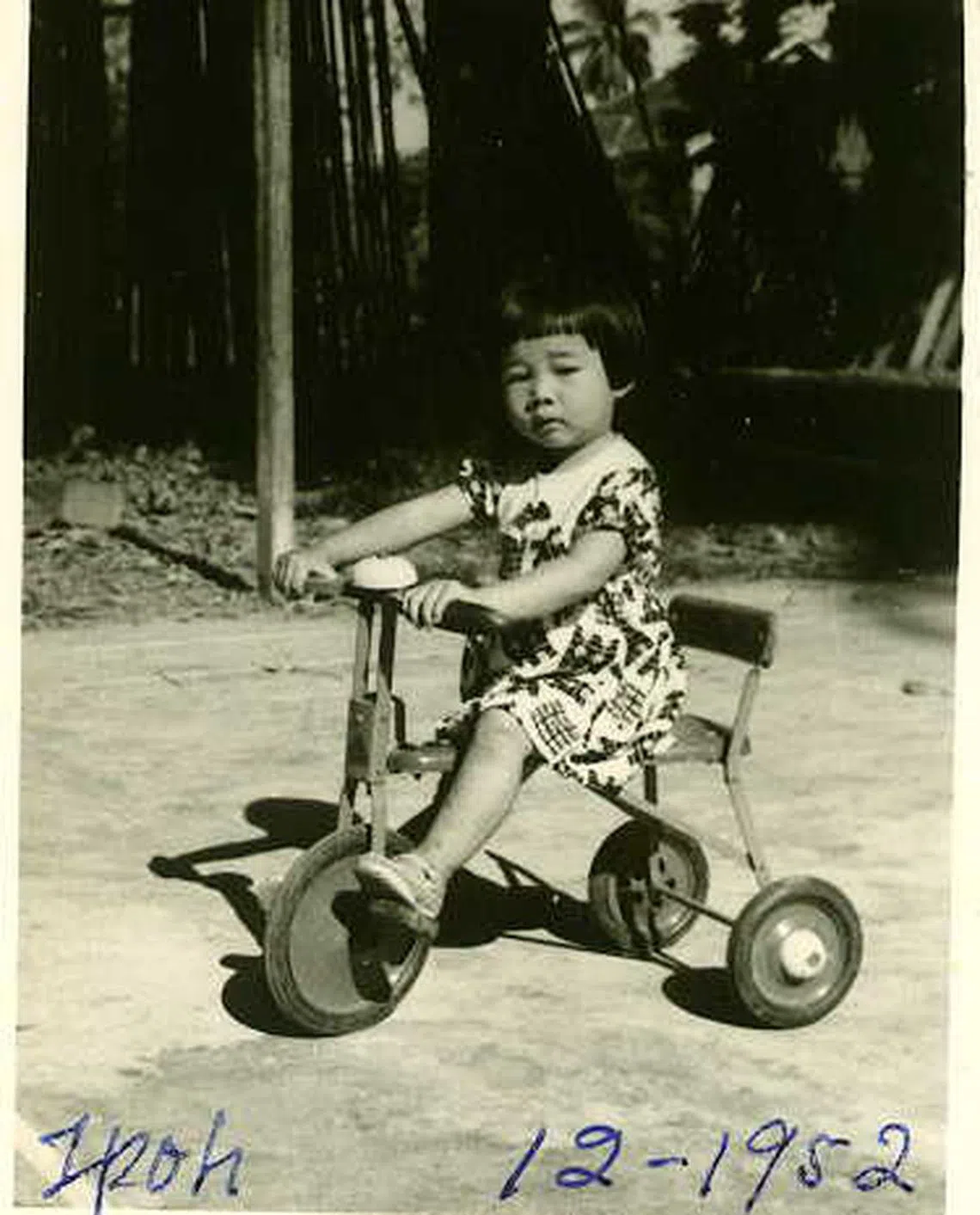

尤今的童年,从马来西亚怡保一条臭河旁的木板屋展开。上世纪50年代的马来亚,吃不饱、穿不暖。在粮食紧张的日子里,她吃最多的,是鸡蛋饭。

“啊?又是鸡蛋饭!”小尤今每次满心期待地掀开锅盖,眉心都能夹死一只苍蝇。多年后,她在《螃蟹爬上树》写道,其实那是母亲“智慧的结晶”。鸡蛋便宜、有营养,饭能饱肚。那是母亲倾尽所能、喂饱孩子的方式。

八岁的小尤今随父母,从怡保搭火车来到新加坡。在轰轰隆隆声下,生命有了不一样的轨迹。怡保成了故乡,新加坡成了归处,她在这里翻开了重要的人生篇章。做过图书管理员,也当过记者和编辑;后来投身杏坛27年,桃李满天下。

新加坡这片富饶的土地,让她与文字有了落脚处,出版小说、散文、游记等214部作品。她的作品被越来越多人读见,有些被收进了学校课本;有些漂洋过海,落在世界各地华人的书桌上。她笔触下流出的光,像一粒粒向日葵的种子,落在读者的心田,长出金灿灿的花海。

与她合作多年的玲子传媒出版社社长兼总编辑林得楠说:“尤今的散文,不属于纯文学,是文学结合生活写作。以游记来说,她不是为了写游记而写游记,她的游记算是一种旅游文学。”

“尤今旋风”刮进中国

90年代之初,尤今曾在中国文坛刮起一阵“尤今旋风”。彼时,中国人还走不出国门,文学装载着对世界的想象。他们读金庸,读琼瑶,读三毛的撒哈拉沙漠。在渴望得到更宏大的文学滋养下,尤今的游记闯进了他们的视野。

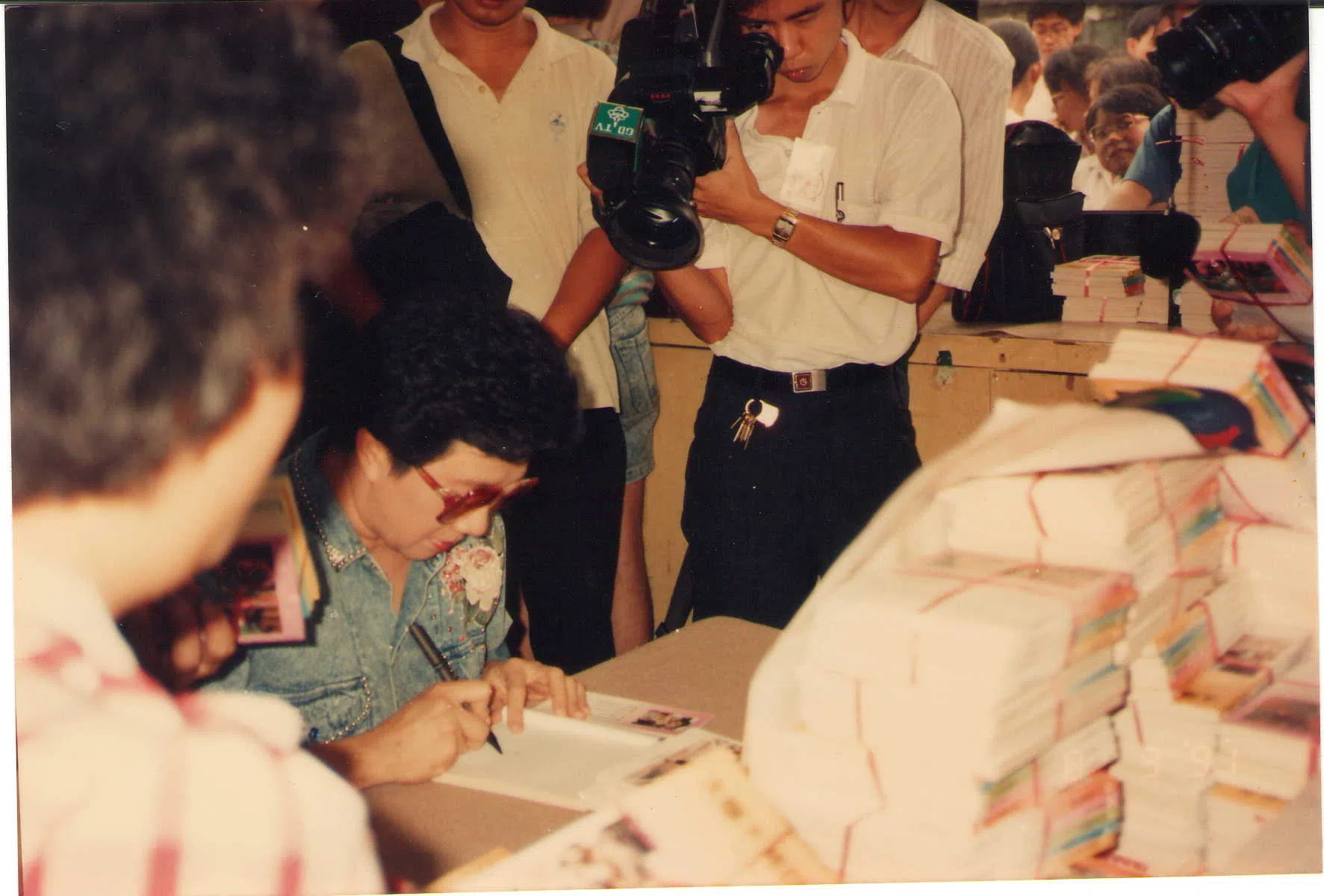

1991年,尤今的五部游记在广州全国书市首次亮相。一叠叠的书,堆得高高的。签售会那天,人龙从书店门口沿着大街一路排到望不穿的巷尾;尤今低着头签名,她的手未有半刻停歇。这股旋风,引起了当地电视台、文学评论家与报刊的关注。

将她引入中国文坛的,是前浙江文艺出版社的编辑汪逸芳。她在纪录片中回忆道:“当时我们在杭州最大的新华书店做签售。书店9点开门,可是早晨六七点门口就已经有人排队。在那个时代里,她是创了风气之先。”

“跟尤今相处是快乐的,”汪逸芳补充道,“她的快乐语言经常会感染身边的人。她的文字是轻松、明亮的,你会跟着她的思绪,坠入她文字的海。”

相处间感受温润光芒

我深有体会。尤今的游记像缓缓推进的镜头,描绘了峇厘岛会吃人的魔法树、科托努渔民手起刀落活鲨取翅、塞内加尔的牙刷长在树上、乌尤尼盐沼底下耀眼的银子......

她总能发现别人看不见的东西,像天上的鹰;也总能写出我们说不清、道不明的感受,把硬邦邦的词儿化成水灵灵的文字,为我们揭开生活美的一面,也剥开美的另一面。

拍摄纪录片的这些日子,我与尤今来来回回多次沟通。见面、通话、电邮,她都会耐心聆听、配合每次临时变动。到怡保拍摄,其实也是搭了她的“顺风车”。尤今原本打算和家人回乡游玩探亲,在密集的行程中,她特意空出一天半时间拍摄。我们去了怡保火车站、三宝洞、她的祖居,还有天津茶室和老黄芽菜鸡。

最紧张的一幕,是在火车站。为了拍她上车、坐车、下车的画面,我们决定从怡保总站搭乘一站到华都牙也(Batu Gajah),站与站之间只有12分钟。摄像师在车厢与月台之间穿梭取景,我边走位和记录,一边沙盘推演。有拍摄经验的人都知道,一个动作,往往要拍好几个角度,才更便于剪辑。

火车到站了。停靠时间极短,我请她站起来、走出车厢,重复动作来回数次。火车要开走了,我们赶在最后一刻完成拍摄。下车那一幕没有出现在纪录片中,但过程是毕生难忘的。

在与她相处的这些日子,总感受到缕缕温润的光。30分钟纪录片,装不下她所有的澄亮。光从哪里来?想起初见尤今那天——她坐在人群中,一回头,光就在那儿了。