犹记得2016年的新加坡双年展,马来西亚艺术家谢秋霞在新加坡美术馆的8Q玻璃室内,用蒜丝编织一件长衣。经过五周,每周六天,每天6小时,总共180个小时,这件衣服完成后,艺术家激动地穿上表演——蒜衣犹如保护人类身躯的盔甲,过后纳入美术馆的收藏中。蒜衣联同浓缩记录这段行为艺术《编织未来》的5小时视频,在美术馆最新藏品展“客厅”(The Living Room)呈现。

新加坡美术馆策展人丁彦惠在媒体预展上说,9年过去,这件蒜衣颜色变了,不再翠绿,而是变褐干枯易碎,不仅难以继续保存,也无法在玻璃柜外展示。当蒜衣即将寿终正寝,我们该如何向它致敬,继续表达关怀?美术馆将在2026年新加坡艺术周期间邀请谢秋霞来新,于1月24日通过表演让蒜衣最后一次被激活、抚慰,让它安息。

“客厅”反思了行为艺术的“现场”时刻过去后留下的东西。展览汇集新加坡美术馆、首尔市立美术馆(SeMA)和昆士兰美术馆之现代艺术馆(QAGOMA)收藏的表演艺术作品,通过档案追踪、重现、激活和对话,邀请参观者进入一个如同家中客厅的既私密又公共的空间,对行为艺术作品重新审视、想象,甚至共同参与。

韩国艺术家美发沙龙

来自首尔市立美术馆馆藏,韩国艺术家Kim Ga Ram的参与式项目《有议程的美发沙龙》2016年在杜塞尔多夫演出的视频在本展上播映。这位受过专业美发训练的艺术家将在2026年新加坡艺术周期间来新,将画廊变成美发沙龙,提供免费理发服务,以换取与参与者针对社会议题交谈的机会。

韩国先锋舞蹈家崔承喜1933年的表演“Ehera Noara”仅存于少数档案照片和文字记录中,韩国艺术家南和延(Hwayeon Nam)从中汲取灵感,重构了一个同名的鲜活表演档案,并将于2026年新加坡艺术周上重现表演。

在当下与过去相遇

新加坡艺术家易赞·拉曼(Ezzam Rahman)与邢万和已在展览开幕的周末,重演自己的行为作品。易赞·拉曼以惯常的撒粉仪式,重演2015年的行为艺术《请允许我介绍自己》,新版更名为《请允许我重新介绍自己》,在当下与过去相遇。邢万和除了记录他在公共场所、画廊以及自家客厅举办的表演档案影像之外,也以纸本炭笔描绘过去20年的五场行为艺术,组成10米长的手绘卷轴《行为日志卷轴》(2018),并已演出其中《人吃人》作品。

韩国前卫艺术家李健镛(Lee Kun-yong)在1975年的行为艺术《地点的逻辑》,以摄影形式留了下来,通过画个圆圈,点出:身体的所在地,影响了视野。台湾艺术家谢德庆曾于纽约创作的《一年行为表演》(1978-1979),从印刷品看到艺术家标记度过的每一天,哪一天有公众来看他。

3000片透镜制成被子

“会说话的物体”(Talking Objects)展览由新加坡美术馆馆藏、公共艺术和项目总监王佩琴的引领下,展示了艺术家如何将日常用品,转化为记忆与情感的载体。

新加坡艺术家谢苏珊(Suzann Victor)在新加坡国家美术馆以200根茄子作为《静物》装置素材,一度失窃引发话题。而本次展出她的早期代表作《第三世界特级处女梦》(1997),谢苏珊采用一张悬挂的金属框架单人床,上面铺着一条长达10米,由3000片菲涅尔透镜制成的被子,以此暗示人类在床上出生、死亡、做爱和睡眠。看似一帘美梦,但其实每个透镜都沾满了血迹!

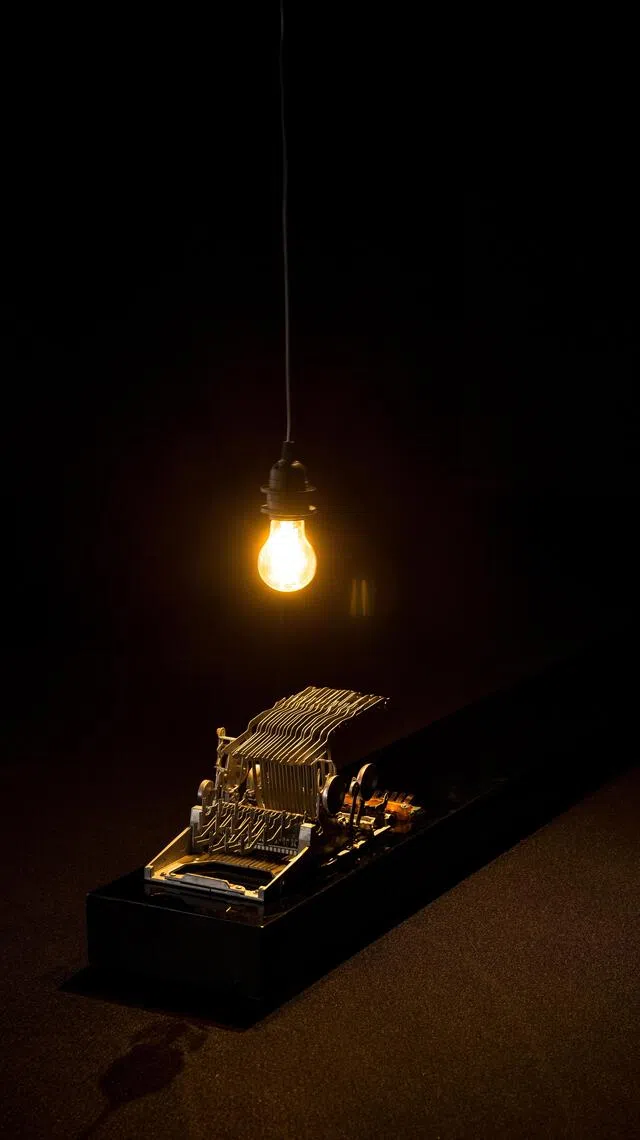

展品也有互动成分,在作品“Lama Sabakhtani #03”(2010)中,访客可以在印尼艺术家Christine Ay Tjoe残缺不全的打字机上,忍痛按键打字,以聆听声音的变化,也可现场弹奏菲律宾艺术家阿尔温·雷米洛(Alwin Reamillo)的三角钢琴。这架钢琴是由艺术家父亲的钢琴作坊的废弃零件重建而成,带出了1990年代以后廉价的进口钢琴,迫使他父亲的作坊——菲律宾唯一的三角钢琴制造工坊关闭,艺术家在钢琴四周特意注入引发个人回忆与情感的雕塑物品。

印度艺术家苏博达·古普塔(Subodh Gupta)的《饥饿之神》(2005-2006年)装置,乍看是由一堆闪闪发光的家用不锈钢锅碗瓢盆层叠组成,如同一座堆满祭祀“饥饿之神”的祭品,带出了当代印度作为世界顶级钢铁生产国之一的地位。

展览即日起至2026年9月12日上午10时至晚上7时,在新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园三楼第四展厅举行。公民与永久居民免费入场。详情上网Talking Objects与The Living Room了解。

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。