盛名在外,1976年生的美国华裔作家刘宇昆(Ken Liu)寸头犀利,面孔多重。

华语世界里的他,翻译刘慈欣《三体》和郝景芳《北京折叠》等作品,衔接中文科幻与全球领奖台。英语世界里的他,揽获雨果奖、星云奖与世界奇幻奖三大科幻小说大奖,兼具中西文化背景。

刘宇昆的多元身份不止于此,他11岁从中国甘肃移居美国,哈佛大学毕业后,接连做过软件工程师和律师,横跨多个专业领域。用他的话来说,成为作家与翻译家,“只是换了种方式编织符号”。

新加坡作家节开幕在即,刘宇昆将带来三场分享会。《联合早报》透过视讯专访这位穿梭于多个世界的创作者,试图理解:我们还能如何认识刘宇昆?他的作品又如何映照我们身处的AI时代?

神秘创作方法

2015年,写出了多篇获奖短篇后,刘宇昆推出首部长篇科幻《蒲公英王朝》。书中他自创“丝绸朋克”概念,融合东亚古典浪漫与西方史诗叙事,反抗或复兴传统。面对两种对他来说“像家一样”的文学资源,刘宇昆拒绝使用“移民写作”的标签。

他认为当今世上所有人都在漂泊,他的写作是在个人经历中寻找普世基础。

刘宇昆托着下巴说道:“我书写的目的,是从集体无意识中提取愿景。这个过程并不是私人的,每个人都曾历险其中,大家共享同一个宇宙。当然,我也需要拥抱特殊的个人经验,选择特定起始点和道路,才能到达彼岸,但我希望带回来的,是适用于所有人的故事。”

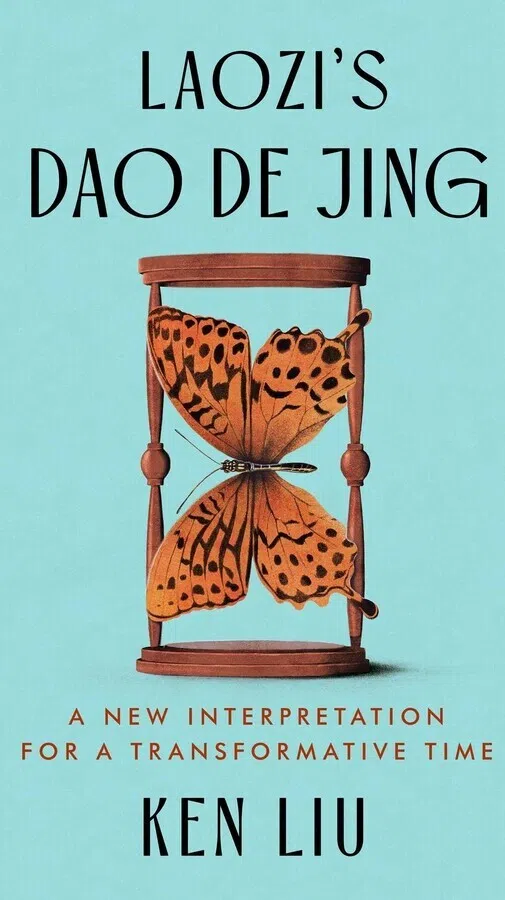

刘宇昆2024年翻译了《道德经》,多年来他研读各类古籍,尝试从具体的、非理性的梦中提取更深层的象征意义,贯通人类的普遍情感。

他最神秘的创作方法,是打捞梦境。他透露,“梦本身不一定有趣,有趣的是之后你如何利用它们。古老文本如《圣经》或《道德经》之所以能流传数千年,正因为它们显现了梦境般的意象和普遍的符号语言。”

双轨道理解世界

精通中英双语,刘宇昆是用什么语言创作?答案既是英语,又不止是英语,他使用的是“比风格与声音更重要”的个人语言。

刘宇昆认为“每个作家都应该发明自己的语言,它包括图像、符号的运用,句子的特定节奏,以及故事的结构、形状和情感逻辑等所有方面。”

但同时,他质疑语言的边界,“许多深刻的体验和真理无法被还原为语言。我们对自由、人类生命的价值等深层价值观的理解,并非基于理性,而是基于深刻的、非理性的情感。语言具有诱惑性。”

有限的语言和无限的意识,恰恰构成了他作品的张力。在刘宇昆的小说世界里,他既用工程师的技术构建语言结构,又用小说家的直觉捕捉潜意识。

我们再次回到刘宇昆的梦中,他这么形容他的文字梦工厂:“我会从集体无意识中收集灵感,再用象征性神话表现,让大家看到无法用语言表达的东西。读者们通过整体的隐喻,而不是具体的字句,认识我们身边发生的一切。”

技术咖/文艺青年的AI观

如果说故事是我们理解世界的方式,那么“技术是人类精神模式的有形体现”,科幻小说是现代世界的“神话基础”。

身为未来主义者和技术人士,刘宇昆的小说试验与时代同步,他打造了“robo_ken”的神经网络AI,用想象力与心智能力,凝聚出具体可触的科技,并利用有形技术在作品中探索,“AI能为你做些什么,是你自己无法做到的?”

然而,他与AI的密切合作,并不代表他提倡艺术家用AI “替代他们所做的事情”。他打了个比方,“就像下棋的人不会使用电脑来下棋一样,这违背了艺术的目的,人类享受创造本身。”

刘宇昆对“AI是否取代人类”式的问题毫无兴趣,也拒绝简化自己对AI的态度是积极或消极。他在意的是,人类如何应对这一技术,以及AI如何成为一种全新的媒介。

他提出AI正在经历1895年“电影放映机”时刻,“人们对技术很感兴趣,但还无法预见将来的艺术形式”。未来,AI创作或许不再只是“机器写的文字”,就像电影不再是“会动的照片”那么简单。

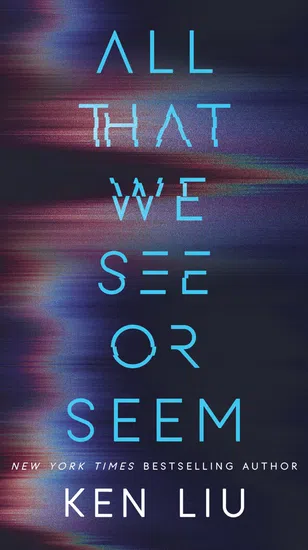

视讯采访的前一天,刘宇昆刚公布新书《我们所见或似见的一切》(All That We See or Seem)的发布会消息。会上他与美国作家匡灵秀(R.F. Kuang)畅聊书中的AI艺术与科幻小说。巧合的是,二人都是新加坡作家节的嘉宾。

今年新加坡作家节以“未来之形”为主题,邀请众多科幻写作大咖齐聚本地。刘宇昆将讲述三个主题:人工智能时代的艺术、科幻小说以及机器迷思。除了他的主题讲座,他也会与中国作家郝景芳和本地作家Neon Yang对谈。同时,他也受邀为亚洲创意写作项目(ACWP)作家,亲授科幻与故事的力量。

详情请见:bit.ly/4oLInTr