中国艺术家、策展人庞海龙(51岁)2020年在上海创办艺术项目“宅生记”。“宅生”一词源自唐代张九龄的《上封事》,意指“寄托生命”,以空间(家宅为核心)为方法,以艺术为切入口,在日常肌理中发掘艺术的生命力,聚焦物与人的情感联结。“宅生记”曾在上海老公房、瑞华公寓、福建福州400年古厝、广东佛山何晃钊故居办过艺术展,首次跨国来到新加坡,以古老住宅区中峇鲁家宅为主展区,结合另外四个场域,融入中国和新加坡40余位艺术家的当代作品。

主展场有人居住

庞海龙接受《联合早报》访问时说,很多时候,“宅生记”展览地点是随机的,屋主是朋友或朋友的朋友。本次主展场——中峇鲁82号忠坡路(Tiong Poh Road)#01-07单位屋主是庞海龙的上海朋友,为女儿教育旅居新加坡。与以往展地不同的是,本展主展场有人居住,但对公众开放,让艺术品真正融入生活的空间。艺术展也进入其他四个城市空间——街角的面包店Drips Bakery(71 Seng Poh Road #01-37)、黑白屋的八音基金会会所(7 Grange Road)、如切路中古店Joo Chiat Atelier(281 Joo Chiat Road)、厨具空间系统公司bulthaup展厅(22 Duxton Hill, #01-01),让艺术润物细无声。

“宅生记”前四回皆由庞海龙策展,第五回则特邀新加坡艺术家、策展人、“逗号”空间联合创办人王若冰博士客卿策展,共同展示中国和新加坡当代作品。展览期间恰与新加坡双年展时间重合,庞海龙认为双年展以“纯粹意向”为主题,从城市宏观维度切入,旨在激发“与我们共享的世界都市未来之间的联结与好奇时刻”;“宅生记”则以“家宅”微观切入,聚焦物理空间背后的情感记忆与身份认同。

中峇鲁主展区以家宅的结构为线索,从家宅家具来源入手,延伸出融合中峇鲁区域历史叙事、船王唐裕个人史及现屋主旅居新加坡的生活等线索的创作。庞海龙说:“我们既是家宅的建造者、使用者,也是被家宅塑造的‘共生体’”。

“无作品”抹平生活与艺术界限

中峇鲁展品最丰富,中国艺术家27位,新加坡艺术家16位,作品散置各处,去掉了创作者与作品标签,抹平了生活与艺术的界限,让公众寻找、辨认哪些是艺术品。

在印尼前船王唐裕用过的办公桌上摆放中国刘建华2005年不锈钢作品《你能告诉我吗?》,镌刻着上海居民提出的百个问题,其中包括“上海居民可以不需要签证而去世界各地旅游吗”,但从去年起,中国游客来新已免签证。

庞海龙说:“‘宅生记’不仅在说家宅的故事,也呈现文化的在地性与背后的逻辑,让文化与文化之间复杂的背景进行对话。中国艺术家带来他们对家宅的理解,与新加坡艺术家交流。”

在客厅,旅居澳门的张可的《天顶只鹅》用民间歌谣讲述祖先过番下南洋的体验,与新加坡杨劼的动态手雕塑《掐指一算》相呼应,皆传达命运未知感。肖敏用上千片双面剃须刀片制成的鸟笼《世界观》,连接中峇鲁的“鸟廊”历史。墙上的时钟是中国艺术家展望的祖先像,作为展姓第86代子孙,从家谱得悉历代兴建与毁灭祠堂而启发的创作。桌柜摆放新加坡赵与林的相片《我想带你环游世界》,陈谦毅以旧件与私密酷儿影像创造成“筑沙堡”系列。

圆桌上用灰尘等材料制成的“盆栽”出自庞海龙,他将天花板的吊扇改装成佛教中寓意太阳与其光芒的卍形,将谭勋的行李箱《李明庄计划——去散步》转化为行为艺术,从上海携带过关来新。硅胶踏垫出现鞋印,中国韩子健发出疑问:谁来了?

天花板柱子通过F型夹固定王若冰的八本绿色书脊书籍,隐喻当代生态环境所承受的压力。新加坡林子毅歪了一边的吊灯,启发自2022年新加坡多地出现的地震余震。中国孟柏伸的《墨灯》以徽墨铸造本应发光的旧式灯泡。别忘了留意用白发制成的蜘蛛网,那是张新军的作品《尽头》。

访客可坐下喝杯茶,留下文字,与中国王光乐的作品《何月凤的红茶》互动。桌旁的视频记录了新加坡刘威延住过20年的组屋空间。

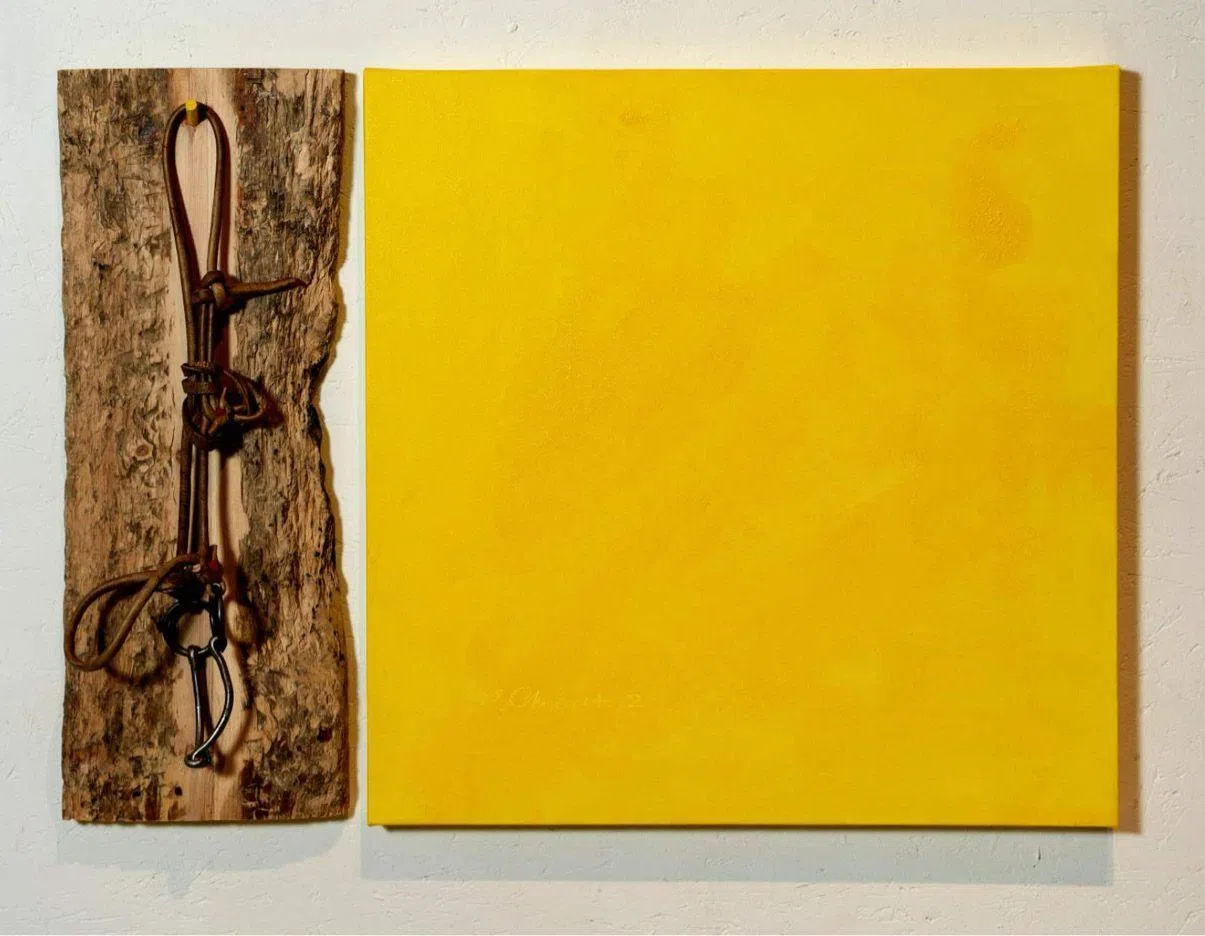

厕所、房间与厨房等待探秘,王若冰与陈赛华灌用一台在伦敦跳蚤市场购得的绿色烤面包机来“烘烤”查尔斯·达尔文的《家养动植物的变异》一书。戴耘将水泥砖塑造成日常用的瓶瓶罐罐。来自印尼、现居新加坡的陈佳婷(Clarice J. Tjahyadi)三张描绘情妇像的折叠餐巾置于餐盘之上,带出1960年代一些中峇鲁组屋乃富商安置情妇的“美人窝”。

书桌墙上有中国当代艺术策展人栗宪庭的大字《孤寂》。桌上有中国焦西朋的书册《捡拾家庭博物馆》。庭院有新加坡陈赛华灌的黄铜水龙头装置《当我们同在一起》,中国柳溪用瓷器制造老搓衣板来表达母亲对家庭无条件的奉献。

记得到后巷看新加坡蔡艾芳用高压水枪洗去部分地面灰尘进而“画”出盆栽的阴影。作品启发自屋主照料被邻居丢弃的几株植物,茁壮成长,艺术家将植物的阴影留在地上。

在黑白屋展开文化对话

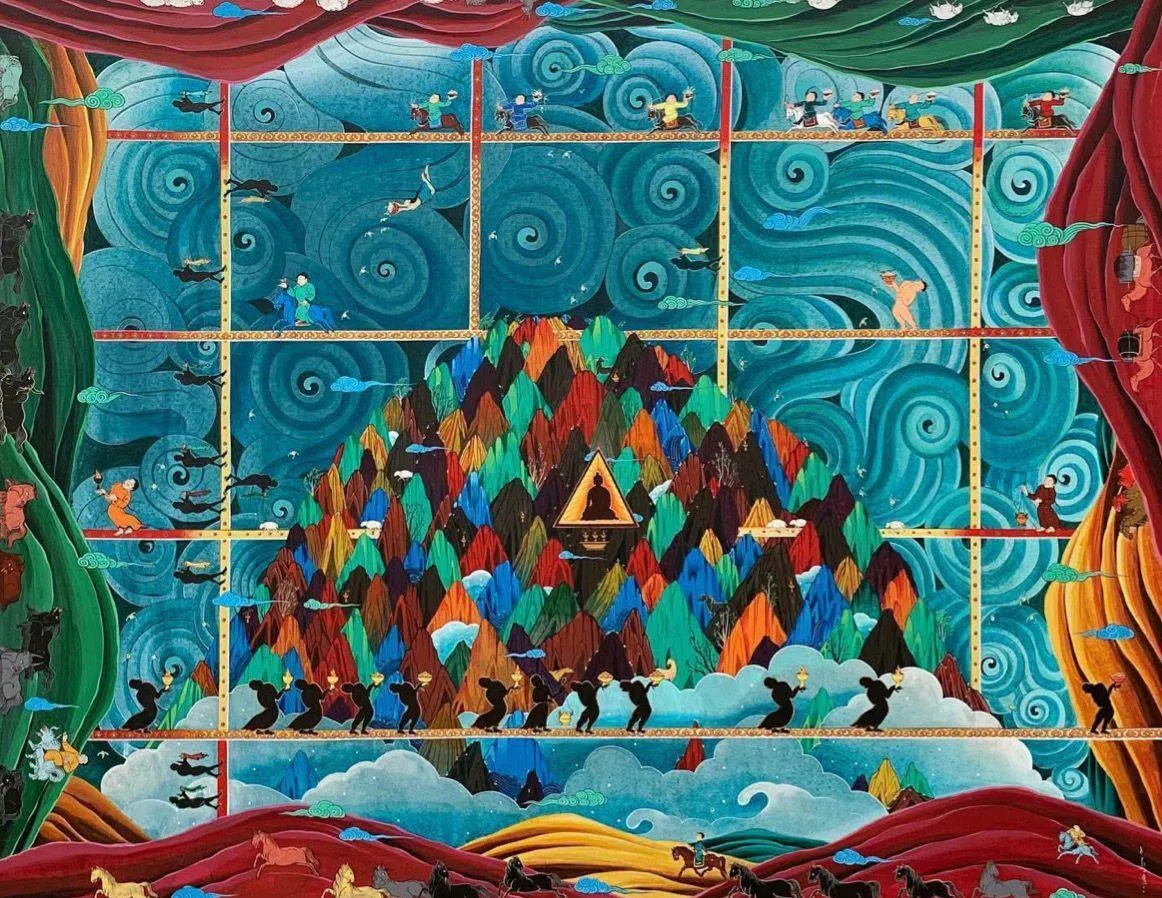

格兰芝路7号的黑白屋是2025年成立的巴音基金会会所,它由巴音孟克投资集团发起,旨在传播巴音孟克文化,在蒙古文化根基之上,融入现代文明的价值与形式。基金会发起人巴音圣坤Ruby的蒙古包胸针设计,在镂空的蒙古包中融入思念的蒙文语句,底部安置一面镜子映照一己身份认同,与新加坡陶艺家迪莉娅·帕瓦奇(Delia Prvački)的《丰饶角》和《小花园》对话。

这里展出六位蒙古艺术家(包括卜伊硕、Magsar Chinbat、Sharav Tamir)和六位东南亚艺术家的作品。王若冰引用陈赛华灌使用插头和螺纹转换器的装置《适应 适应 适应 适应 适应 适应 ......(III)》说,蒙古文化来到新加坡也得适应这里的文化。

陈赛华灌用八辆脚踏车首尾相连围成一圈的装置与文化奖画家米连柯·帕瓦奇(Milenko Prvački)启发自农历新年的油画《红》并置。在开闭幕作行为表演的莎琳娜·穆罕默德(Zarina Muhammad)的装置《群岛亲缘》闻得到香料的味道。

展览11月15日至2026年1月14日每星期六、日上午11时至下午4时,2026年1月16日至31日每日上午11时至下午4时开放。入场免费。