新加坡文化奖艺术家蔡逸溪(1947-2008)回顾展“一雨净虚空”,展出其从1989至2007年间创作的50幅作品,皆出自新加坡重要私人藏家。藏家夫妇费时十余年建立蔡逸溪收藏,2018年曾在新加坡管理大学社会科学院展出另外20几幅作品。

客卿策划本次展览的独立策展人王慧文受访时说,本次展览从个人化视角出发,通过文献资料(语录、手稿、视频)与素描,让艺术家仿佛“亲述”生命历程,结合其学生、友人与家人的回忆访谈,从中一窥艺术家一生探寻自身视觉语言之路。

选择在拉萨尔艺术学院办展,是基于蔡逸溪与该学院的深厚渊源。展览分八个单元,从“拉萨尔与澳洲岁月”切入,那是艺术家创作生涯的转折点。1980年代末,蔡逸溪在时任院长麦纳利修士邀请下,到拉萨尔攻读一年零九个月的全日制高等文凭课程。他说:“我在艺术学院学习了西方艺术的基本概念和概论。我将所有所学知识都融入到中国水墨画创作中……”

深谙传统又勇于当代诠释

拉萨尔高级研究员、文化奖画家米连柯·帕瓦奇(Milenko Prvački)1990年代初在拉萨尔第一次见到蔡逸溪,对他“沉稳而坚定的气质”留下深刻印象。米连柯说:“他举止温和,但对艺术的执着却令人动容。我们的谈话常常从绘画、教学和生活谈起,我从他身上感受到,他是一位既深谙传统又勇于在当下重新诠释传统的艺术家。”

蔡逸溪过后到澳大利亚塔斯马尼亚大学和西悉尼大学深造,作为海派传人范昌乾弟子,他的水墨传统根基与当代艺术思潮碰撞出新火花,出现了中西融合笔调。他在描绘澳洲景物的画面中,加入西方焦点透视的视角,如《原归图》《五月秋风遍南天》;《风中的芦苇》则受原住民艺术影响,发思古之幽情。

延伸阅读

蔡逸溪的兰花画作,布局不像传统水墨,而是采用西式透视法构建空间,以墨色与光影包裹物象,带有西方静物画的感觉。他在其中一幅兰花画(2001)题款“题村家,异求画理,但中真”,传达他渴望以崭新视角来诠释兰花。

自由穿梭传统与抽象

至于街景系列,王慧文透露,《旧楼》(1990)是藏家夫妇从国外回新,在看私宅示范单位时,看到墙壁挂画而买下的第一幅藏品,由此展开收藏蔡逸溪作品的旅程。

因为新加坡没山,所以画屋。蔡逸溪1988年开展的街景系列将观者的视线引向街道纵深,营造出令人身临其境的氛围空间。其街景创作有三种呈现方式:第一,延续传统脉络,以写实笔触记录市井风貌;第二,聚焦于城市景观中蕴含的历史感和沧桑感,如《惹兰勿刹后巷》(2007);第三,以抽象形式呈现逐渐消逝的街景,大多破碎和疏离,如《厦门街》(2005)。艺术家循环交替使用这些呈现方式,在传统与抽象表现手法间自由穿梭。蔡逸溪曾说,他作画开始时很严肃,追求个人风格,一路画下去就逐渐放松了,自在了。

《水乡系列》乃是街景系列的延伸,蔡逸溪描绘中国水乡,避开小桥流水,反而聚焦于破墙旧瓦、电柱和飞檐,水墨技法浑厚,比如《月沼老屋》。作为新加坡美术馆与国家美术馆前策展人,王慧文曾参与蔡逸溪2005年在上海美术馆的个展,过后与画家到安徽宏村去采风。王慧文今年6月重返宏村,拍下视频,观者可在观展时扫描观赏,与画作对照。

画荷花如交响乐团指挥

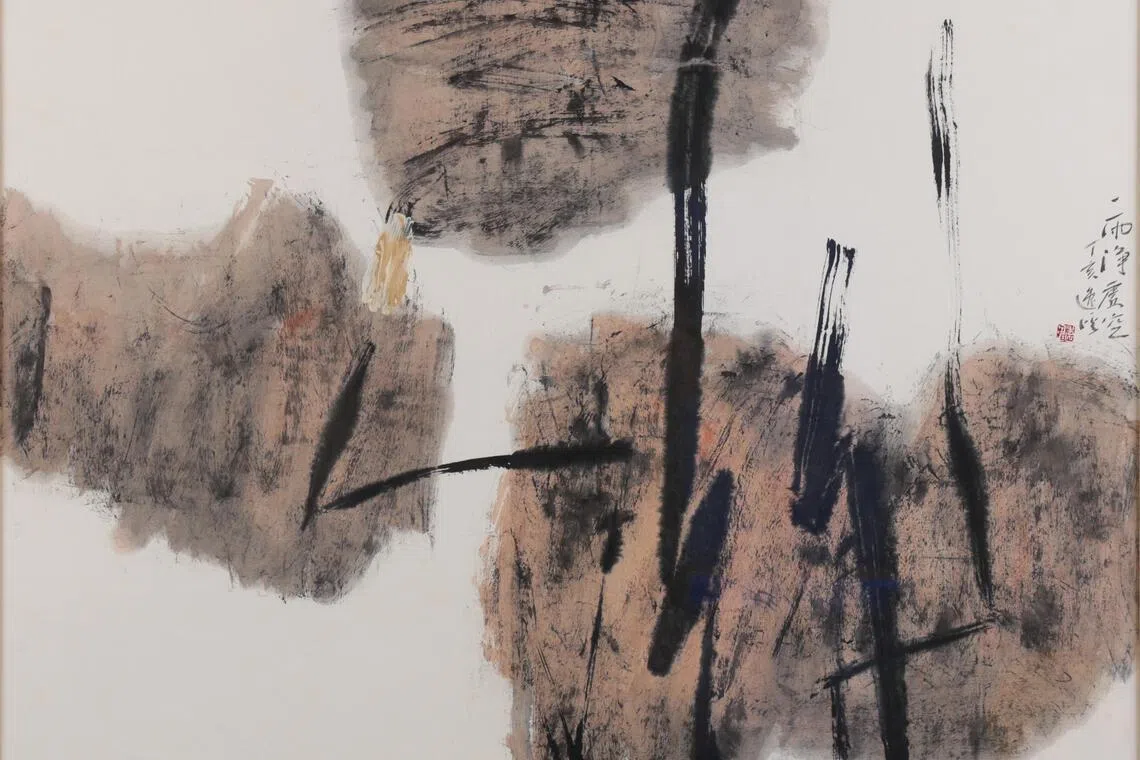

蔡逸溪在荷花系列中像交响乐团指挥,以变幻的墨色、灵活的线条,捕捉荷塘动中有静的韵律与时间流逝的瞬间。入展场即看到的《一雨净虚空》,意境恰如骤雨初歇后的澄明,纷扰沉淀后的澈悟,暗喻艺术家融汇传统与现代的修行轨迹。蔡逸溪说过:“要继续发展这个题材,我首先要摆脱它的限制。我的灵感来源不必是莲花[……]它可能是有可感知的形象,也可能没有。”

展场荧幕放映蔡逸溪早年访谈以及2007年在新加坡泰勒版画院(STPI)第二次入驻创作版画的体验,结合画家坐过的椅子,用过的毛笔砚台,高清复制的手稿等,让画家与观众分享生命历程。抽象画《岛屿系列》(2002)是向清初杰出画家、四僧之一的石涛致敬。蔡逸溪常和学生探讨石涛的生平轶事与画论。

王慧文说,蔡逸溪看似文静,笔触却有热情的张力。她回溯画家患癌去世之前,买下吊灯座椅等,兴致勃勃地想装饰苏菲雅山一带的新画室,但不幸于2008年病逝。在《风雨又逢春》中,蔡逸溪落款“海晴庐”,王慧文纳闷:画家以往都用“容斋”落款,“海晴庐”是否为新画室斋号?

展览即日起至12月20日,星期一至六中午12时至晚上7时(星期日与公共假期休息),在拉萨尔艺术学院(1 McNally Street S187940)第一展厅举行。11月29日下午3时在学院F栋2楼202讲堂举办中文讲座“墨与思辨”,同步举办画册发布会。

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。